喪服が黒いのはなぜ?|前編

さまざまな縁や関わりのなかで時間を重ねていく人生の流れにおいて、一つの節目ともなる儀式。ともに生きた時間を想い、故人とあらためて向き合うために葬儀へ参列するとき、私たちは決まって「喪服」を身に纏います。

和装から洋装まで、現代においては装いの選択肢も広くなってきている印象ですが、変わらないのは「喪服は黒い」ということ。当たり前の文化慣習として私たちに組み込まれていますが、あらためてその理由を問われると、「そういえば、なぜ?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?

WONDER第6回のテーマは「喪服と黒」。

今回は、村木早百合さんからいただくWONDERの種をもとに、

色彩、環境、音……さまざまな対象に黒を纏わせた作品を手がける五月女哲平さんにお話をうかがいながら、

「喪に服す」ことと「黒」の関係性を探求していきたいと思います。

—種人から寄せられた、WONDERの種—

そもそも、衣服、ファッションに対して強く興味を持ちはじめたのは、中学生のころ。仲の良かった友人のお母さんが服をつくることを趣味としていて、娘である友人や私に、つくった服をプレゼントしてくれていたんです。それがきっかけで、私自身もミシンを使って自分の服をつくるようになったのですが、そのころから服飾の世界に携わりたい、学びたい、という意思をもつようになりました。

社会人になると、礼服の企画、製造、販売を行うメーカーに就職しました。衣服というジャンルのなかでも、人生の節目に寄り添う特別なものをお届けしていくのだということに、背筋が伸びたのを覚えています。正装に関する知識が自分のなかに蓄積されていくにつれ、ベーシックなものからフォーマルなものまで、同じ黒でもさまざまに違いがあることが視覚的にもわかるようになり、「喪服として、カジュアルな黒を選ぶのは恥ずかしい」とさえ思うようになっていました。自分で喪服を購入した際も、「誰が見ても真っ黒なもの」をこだわって選んだのですが……一方であらためて振り返ってみると、深い黒ほど美しいという価値観はどこから生まれたんだろう? とも、思います。

「喪服=黒」という常識を不思議に感じることもありました。結婚式で和装をしたときに黒い打掛(=着物の上に羽織る婚礼衣装)を選んだ経験があるのですが、ひと目見て、深みのある黒に不思議な引力や美しさを感じて、自然と惹かれる自分がいたんです。結婚式などの祝儀では、白も黒もその他の色も、自由に選択できる文化があるように思いますが、葬儀などの不祝儀となると、少なくとも日本では黒を纏うことが礼儀とされていますよね。どうして、喪に服す色=黒なんだろう。死を悼み、身を慎むための特別な黒には、どんな文化と情緒が込められているのでしょうか。(村木)

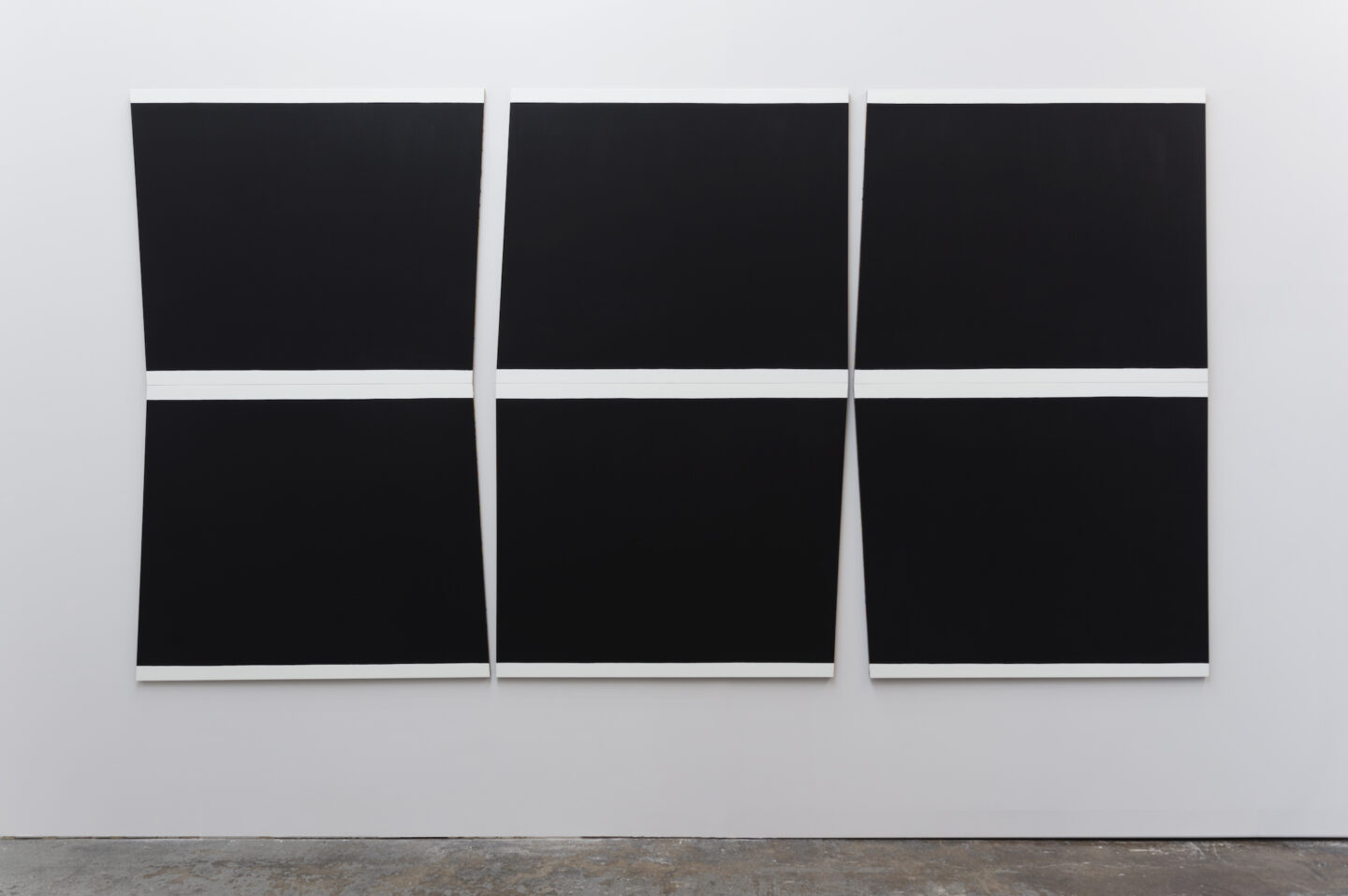

↑ White, Black, Colors(2015)

Photo by 藤川 琢史

五月女哲平が見出す「黒」の可能性

村木早百合さんのWONDERを受け、『黒の研究所』では、絵画や映像作品を通して、黒が持つ性質や可能性を見つめる五月女哲平さんにも、お話をうかがってみました。

—–『黒の研究所』としてまず注目したのは、≪White, Black, Colors≫という作品です。

≪White, Black, Colors≫は、一見、複数のキャンバスをすべて黒一色で塗っているように見えますが、実はさまざまな色を塗り重ねたあと、最上層に黒を塗っています。下に塗り重ねられた色彩との混色で最上層の黒をつくっているのではなく、黒で覆い隠している、というイメージ。何色かわからないけど想像してみることだったり、時間とともに蓄積されたさまざまな事象が下に隠されているということへの気付きだったり、僕は作品において観る側の能動性を重要視しているのですが、黒を用いた一連の作品は、作品であると同時に能動性を引き出す、あるいは関心を持ってもらうための装置のようなもの。僕自身黒は好きだし、黒そのものにももちろん魅力はあると思いますが、それ以上に黒があることによって何を見せられるか、というところに期待をしているんです。黒は「無彩色」とも言われますが、それだと少し響きが可哀そうかなとも感じるところもあって……もう少し豊かな概念、色彩としてカテゴライズされないものとしてとらえることで、「隠す」や「想像させる」というポテンシャルにつながるのではないかなと。(五月女)

Photo by 藤川 琢史

具体を隠すための「黒」

—–絵画をある種の装置(モノ)としてとらえること、黒を用いることにおいて、五月女さんのなかできっかけとなる出来事はなにかあったのでしょうか?

絵を物質としてとらえるようになった最初のきっかけは、3.11の東日本大震災でした。当時、展覧会の準備期間にちょうど震災が起こり、準備していた絵がバタバタと倒れて、キャンバスが欠けたり絵の表面が傷ついたりしていく様子を見て、自分が描いた絵は「モノ」であるという印象を強く受けたんです。大学時代に絵から一度離れていた時期があり、常にペインティング、絵画に対して薄っすらと抱いていた疑いが、震災をきっかけに「やっぱりモノなのかな」という風に顕在化したというか。震災以前は色を使った作品も多く発表していたのですが、震災をきっかけに、色彩を使う必然性のようなものが見失われ、黒やモノトーンを基調とした作品を制作するようになりました。

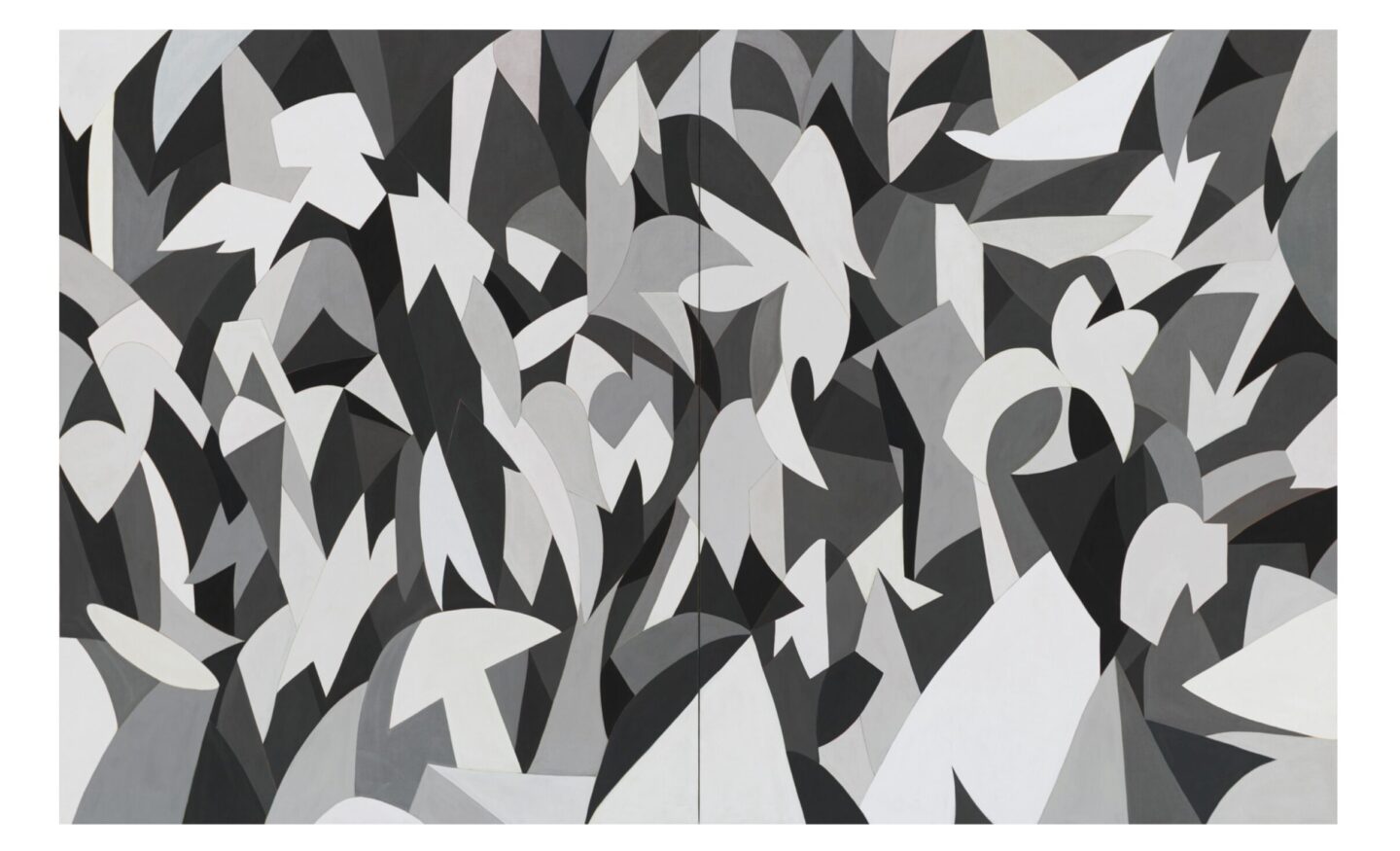

≪He, She, You and Me≫は、震災後に初めて発表した作品ですが、実は最初の仕上げでは、さまざまな色彩を使った鮮やかな絵でした。ただ、色彩を使うということに迷いや躊躇があって、なんだかしっくりこなくて……上からモノトーンで埋めてしまおうと(笑)。描きはじめる段階では、人物や群像に興味があり、性別を超えた人間の幅を描きたいという想いがあったのですが、上からモノトーンで埋めていくにつれ、当初の興味が拡張して、人物とそれ以外の境目がないようなものを描きたいという意識の変化が起こったんです。≪He, She, You and Me≫制作時はまだ「絵画的なものをつくろう」という意識を強くもっていたのですが、下の色彩によって表現される具体的な群像をモノトーンで「隠していく」というプロセスを経たことで、結果的に、その後のベース表現となるような思想が確立されていったのではないかと思っています。(五月女)

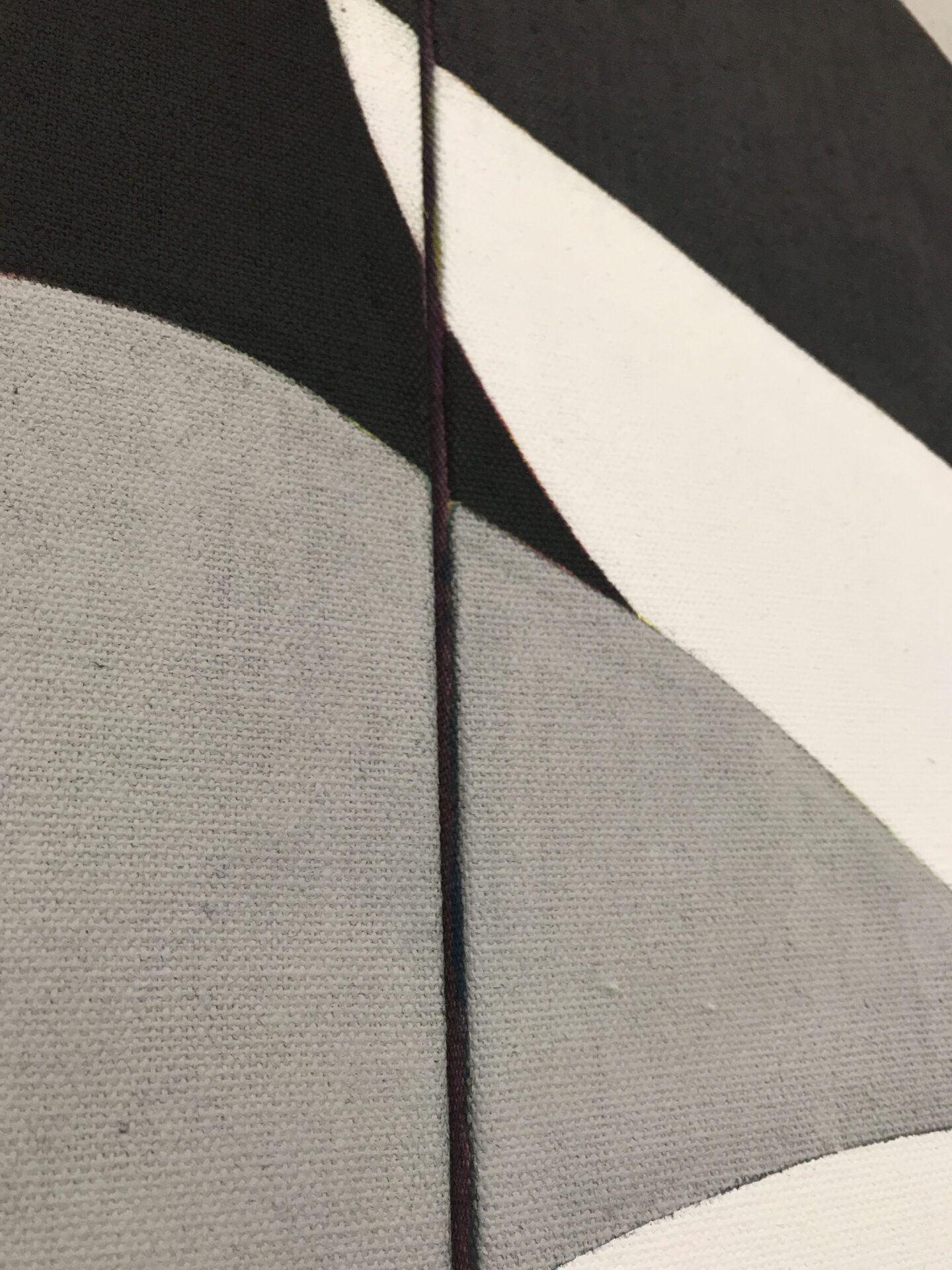

↑キャンバス側面に、下層の色彩が覗く

↑キャンバス側面に、下層の色彩が覗く

物質から空間へ、「黒」が媒介し拡張する表現

—–五月女さんのなかには「色」としての黒と、そうでない黒があるように思えます。ほかの色彩にはない性質を持っているからこそ、特別な存在として馴染んでいるのではないでしょうか。

黒は僕にとってちょうどいい距離感でいられる存在なんです。いろいろな想像や先入観をもたらさないという意味ではすごく「客観的な色」。黒で風景や色彩を覆った作品群でいうと、具体的な場所性や個人的な想い入れは中身にたくさん入っているんだけど、そういったパーソナルな部分は抜きにしてフラットに見つめてほしいという想いがあって。例えば、場所に関する具体的な歴史を知ってもらうよりは、そこでなにが起こったんだろう? と想像してもらうことが重要だと思っています。(五月女)

Photo by 木奥 惠三

Photo by 木奥 惠三

≪2018.2.2 #3≫と≪2018.2.2 #4≫は僕の地元にある渡良瀬遊水地の写真の上から、シルクスクリーンで黒を刷ったガラスを重ねた作品なのですが、ガラスが入っていたり、アクリルが入っていたり、物質的なレイヤーがしっかりとつくられています。より具体的な「場所性」を扱いながら、その場の歴史の重なりを結果的に隠してしまうという状況を、絵画のレイヤーとしての考え方にあてはめたものになります。

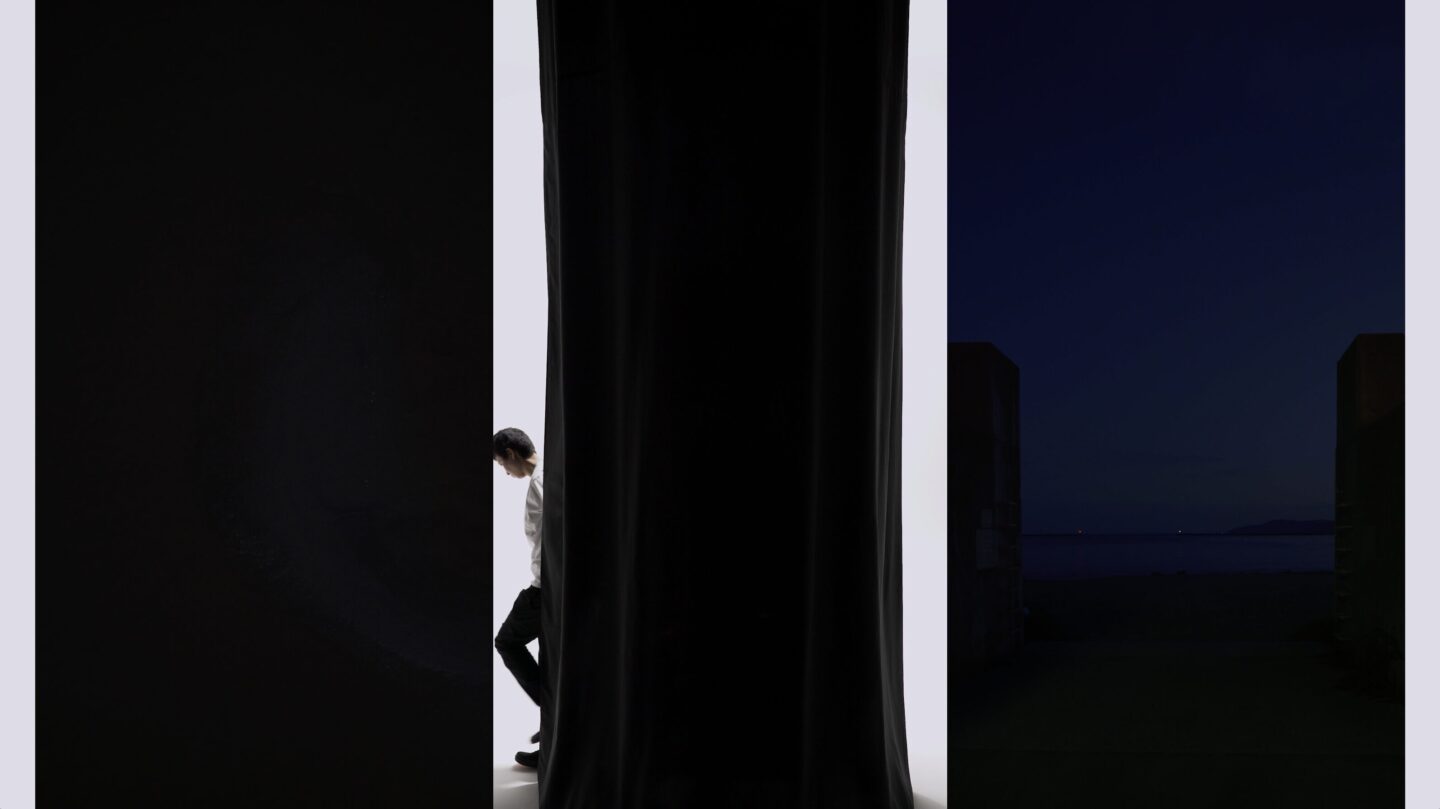

また≪I can listen, even if you’re not listening carefully ≫は、スクリーンが3つ並んだ映像作品で、全く別の2つの場所を真ん中のスクリーンに映しだされるものがつなぐという構成になっています。渡良瀬は過去に事件があり、村が一つなくなったという歴史をもつ場所で、須崎は今後訪れるかもしれない南海トラフ地震に備えて、将来を見据えた街の計画がされている場所。過去になにかが起こった場所と、これからなにかが起こりうる場所、この2つを、「音」と「黒」でつなぐことにしました。真ん中のスクリーンには黒い布でつくられた筒が映し出されているのですが、その中に入った歌手の折坂悠太さんに、音を出してもらいました。作品の構想段階で、偶然ラジオから流れた彼の声が「音」のように感じられる不思議な瞬間があり、彼に依頼することにしたんです。(五月女)

—–渡良瀬と須崎をつなぐ「音」を発する折坂さんを「黒」で隠すという構造には、どのような自己解釈や意味合いが含まれているのでしょうか。

「なにかを醸し出すこと」や、「なにかがあるのだけど見えない」という「塩梅」でしょうか。隠れてはいるけど、人らしいなにかが一瞬うごめくのを感じられるようになっていて、完全ではない。具体的な人間がなにかを行っている様子を、映像のなかでは最も抽象的な存在として描いています。例えば白がベースとしての色だとしたら、黒は覆っていく色。やはり黒が深淵に感じられるのは、光などさまざまなものを吸収する力があるからではないでしょうか。予感を呼びおこす触媒として、黒を用いています。(五月女)

五月女哲平が考える、喪に服す「黒」

—–色彩や音に黒を纏わせ、パーソナルな部分を隠していくという五月女さんのアプローチと今回のテーマである「喪服」は、双方の「黒」の役割に、なにか通ずるものがあるのではないかと感じます。

「整える」「フラットにする」という性質において、共通しているのではないかと思います。黒には、内側にある多種多様なパーソナリティを均一にするという役割もあるのかな。葬儀というのは、故人を旅立たせていく儀式でもあると思うので、そのほかの人たちは均一に扱われていくという意味合いもあるのではないでしょうか。ただ一方で、黒は質や深みの違いによって十分豊かになれる色だとも思っています。色が均一だからこそ、物質や表情の違いをとらえることができたり、その人の持つ深さや質が個人の感情としてあらわれたりする。黒が持っている性質、能力として、「質を見せることができる」というのは大きいのかもしれません。(五月女)

作品が内包する具体性を黒で包むことで、観る者から引き出される能動性や想像力に、とらえ方をゆだねる五月女さん。

最後に、黒という存在の可能性についてたずねたところ、「作品にも共通していますが、黒を纏わせることによって、浮かび上がるものがある。『隠す』ということは、確かにそこになにかが『ある』ということですよね。それらをやっぱり忘れないこと、残していくこと。黒は『ある』ことを想像させる魅力的な存在です。まさに、可能性が常にある色だと思っています」と、お答えいただきました。

喪服=黒を纏い、外から見たアイデンティティが均一化されたときに見えてくるものとは?

黒に包まれ、隠されているからこそ、故人との間に流れ、蓄積されてきた時間や、心の内で絡み合う複雑な感情が確かにここにあるのだということに、あらためて気が付くことができるのかもしれません。

五月女哲平

1980年栃木県生まれ。

2005年東京造形大学美術学部絵画科卒業。

近年の主な個展に、「GEO」(art cruise gallery、2024)、「our time 私たちの時間」(青山目黒、NADiff a/p/a/r/t、void+、東京、2020)、「絵と、 vol.1 五月女哲平」(gallery αM、東京、2018)。主な展覧会に、「猫のほそ道」(豊田市美術館、2023)、「MOTコレクション 第2期 ただいま / はじめまして」(東京都現代美術館、2019)、「裏声で歌へ」(小山市立車屋美術館、栃木、2017)などがある。

X: @tepppppei

IG :@teppeisoutome

村木小百合

「黒の研究所」研究所員

SNS 担当。黒い物の写真を撮り、instagramに投稿することがライフワーク。子供のころから、洋服を作るのが好きで、専門学校卒業後、2004年にフォーマルウェアのリーディングカンパニーである株式会社東京ソワールにパタンナーとして入社。黒の色の違いを見分ける審美眼を養う。2児の母。趣味は旅行と、美術館巡り。