伊藤潤二─恐怖へと誘引する黒

恐怖とは、何によって生じるのだろうか。暗闇にひそむ気配を感じたときや、思いもよらぬ瞬間に不意を突かれるような体験だけではない。圧倒的な美しさに触れたとき、言葉では説明できない異質さに直面したとき、私たちは同時に恐ろしさを感じることがある。美と狂気、理解と不理解がせめぎ合う状態こそが、伊藤潤二の作品が描き出す世界の出発点である。

伊藤潤二は、日本におけるホラー漫画の第一人者として確固たる地位を築いている。代表作に『富江』『死びとの恋わずらい』『うずまき』などがあり、「漫画界のアカデミー賞」と呼ばれる米国アイズナー賞では4度の作品受賞を重ね、2025年には手塚治虫や大友克洋、水木しげるらと並び、日本人9人目の殿堂入りを果たした。映画やアニメ、ゲームにも広がる作品世界は、日常や人間存在が生み出す歪みと美しさを併せもち、独自の表現によって国際的な評価を得ている。

白と黒で構成される漫画という表現のなかで、人物や空間をかたちづくる不可欠の要素であり、演出を際立たせる存在でもある黒。ホラー漫画家・伊藤潤二は、黒をどのようにとらえるのか。温和な人柄ながら、先人への敬意を備えた実直な語りには、40年近くホラーという題材に向き合い続けてきた純粋な情熱がこもっている。

記憶の底に流れる黒

漫画において、はじめて黒を意識した「黒の原体験」のようなものはありますか?

伊藤

真っ黒に塗られた背景というのが、「黒の原体験」と言えると思います。私にとって漫画の原点は楳図かずお先生なのですが、楳図先生の作品では、背景の半分から上をベタで真っ黒に塗って、その下に斜線でグラデーションをかけるような表現がよくあるんです。漫画における自然な背景の描き方としては下の方を暗くすることですが、楳図先生の作品では逆に上の方が黒く塗られていて、闇が覆っているように見える。それが日常にはあまりない感覚で、不気味なものとして記憶に残っています。例えば顔をライトで下から照らすことで一気に違和感が生じるのと同じで、背景の上を黒く塗ることで、非日常的な演出になり、恐怖が生まれる。そんな考察をどこかで読んだこともありますし、自分でもなるほど、と思いました。

生まれて初めて読んだ漫画も、楳図先生の『ミイラ先生』という作品でした。ミッションスクールを舞台に、主人公である女の子の先生が実はミイラだった、という内容で、それをきっかけに現在に至るまで、ずっとファンですね。その後は楳図先生に加えて、古賀新一先生や日野日出志先生など、とにかくホラー漫画ばかりを夢中で読んでいました。

伊藤先生ご自身の子ども時代や少年時代を振り返って、日常体験のなかで「黒の怖さ」を感じた記憶はありますか?

伊藤

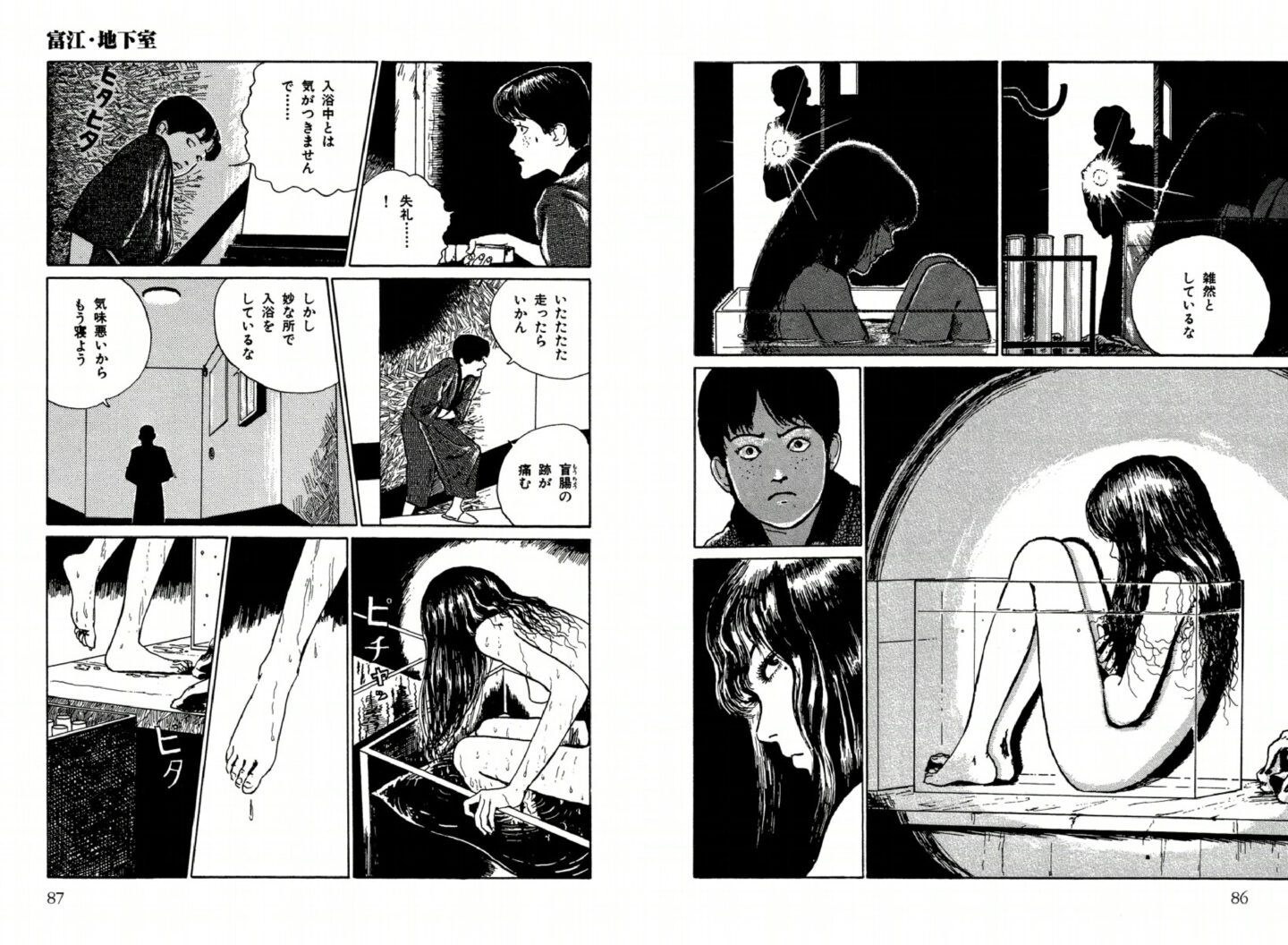

私の実家はトイレに行くために地下へ降りる階段を通らなければならなかったのですが、それが本当に怖かった。下屋と呼んでいた裏庭のような場所にトイレがぽつんと立っていて、そこへ行くまでに通る、倉庫と化した地下室もまた暗闇でした。その暗闇の怖さが、幼少期のいちばん強い記憶として残っていますね。

黒の描線から生まれる効果

そもそもご自身にとって、漫画を通して表現をする際に「軸」となっているのはどの要素だと感じておられますか?

伊藤

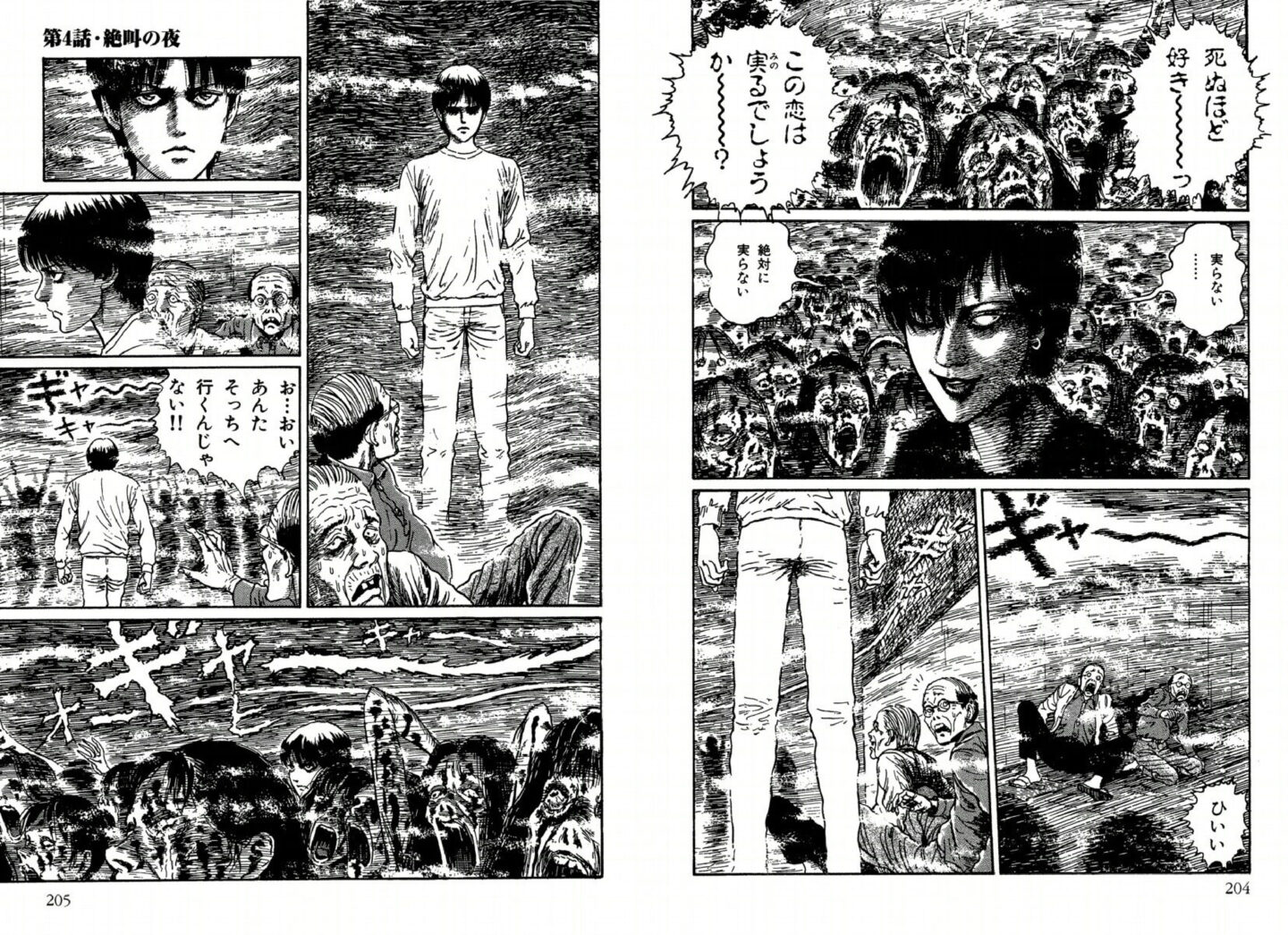

漫画家のなかにはストーリーを重視する人もいれば、絵を重視する人もいます。私の場合は、ストーリーを軽視しているわけではありませんが、やはり絵の方に重点を置いて描いてきました。常に「この絵をどうしたら面白くできるか」を考えながら、黒と白の比率をどうするか、どこを暗くし、どこを明るく残して鮮烈な印象を与えるかを試行錯誤しています。最終的には、絵として自分が納得できるかどうかが、いちばん大きな基準かもしれません。

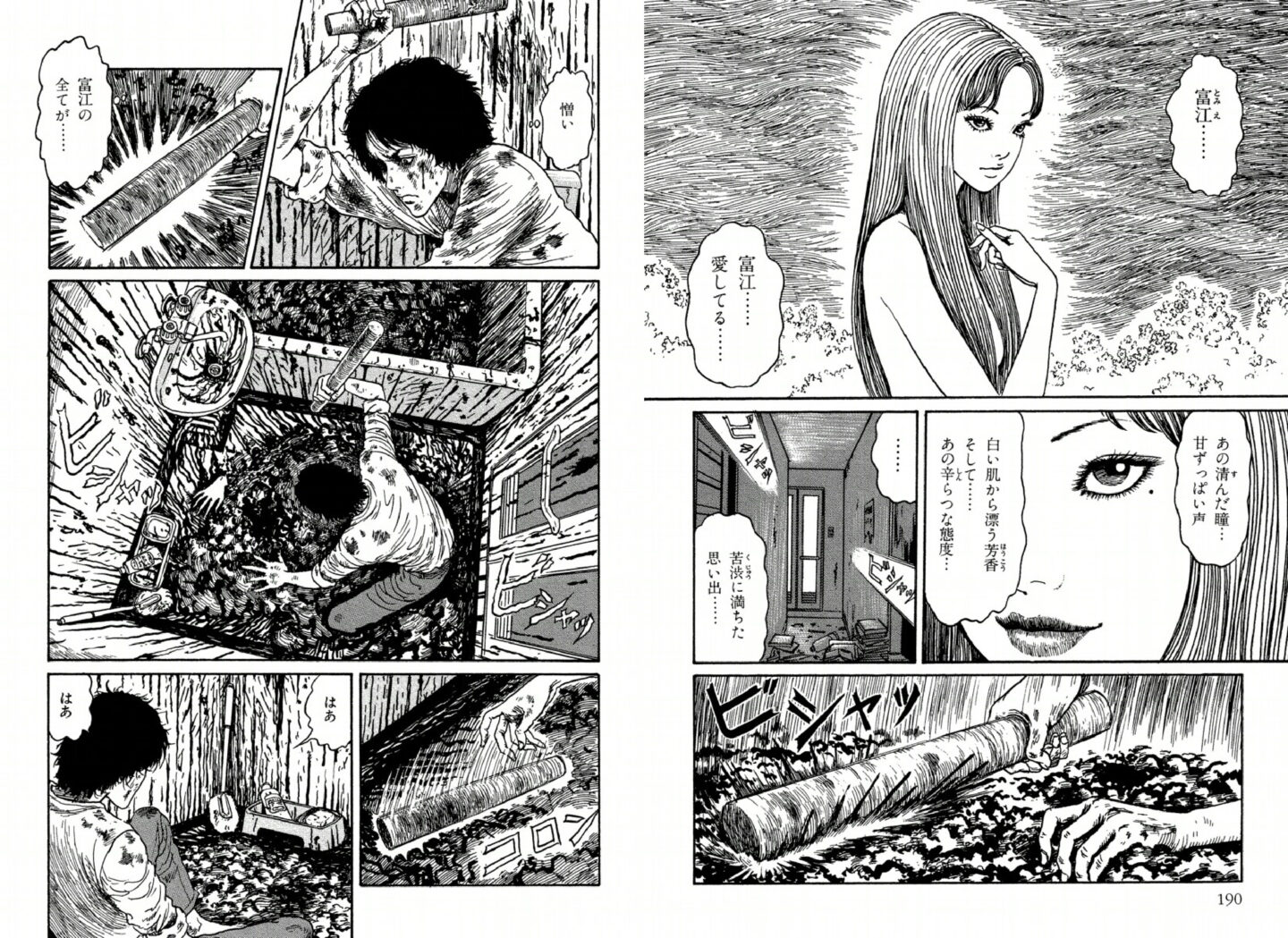

デビュー作『富江』以降、漫画における「黒」との向き合い方で、一貫されているものはありますか? 原点としては楳図先生の影響があり、そのうえでご自身なりの工夫を重ねてこられたのでしょうか?

伊藤

そうですね、やはり楳図先生の影響は大きくて、背景を黒くする表現などは、私も真似をして描いたりしました。漫画は基本的にモノクロで、白い紙に黒いペンで線を引いていくものですよね。特に初期は活版印刷だった関係もあり、薄墨を使っても印刷に出にくかったんです。だから通常は黒い線のハッチングでグレーを表現します。いわゆるカケアミと呼ばれる技法です。ディテールや表情を出したいときにはカケアミをよく使います。

白い紙に真っ黒い線のカケアミでつくるグレーと、薄墨を使ったときのグレーでは印象がまったく違うんです。薄墨だと水墨画のように柔らかく落ち着いたトーンになりますが、黒い線でカケアミをするとさらに鋭いイメージが生み出される。その違いは、強く感じています。

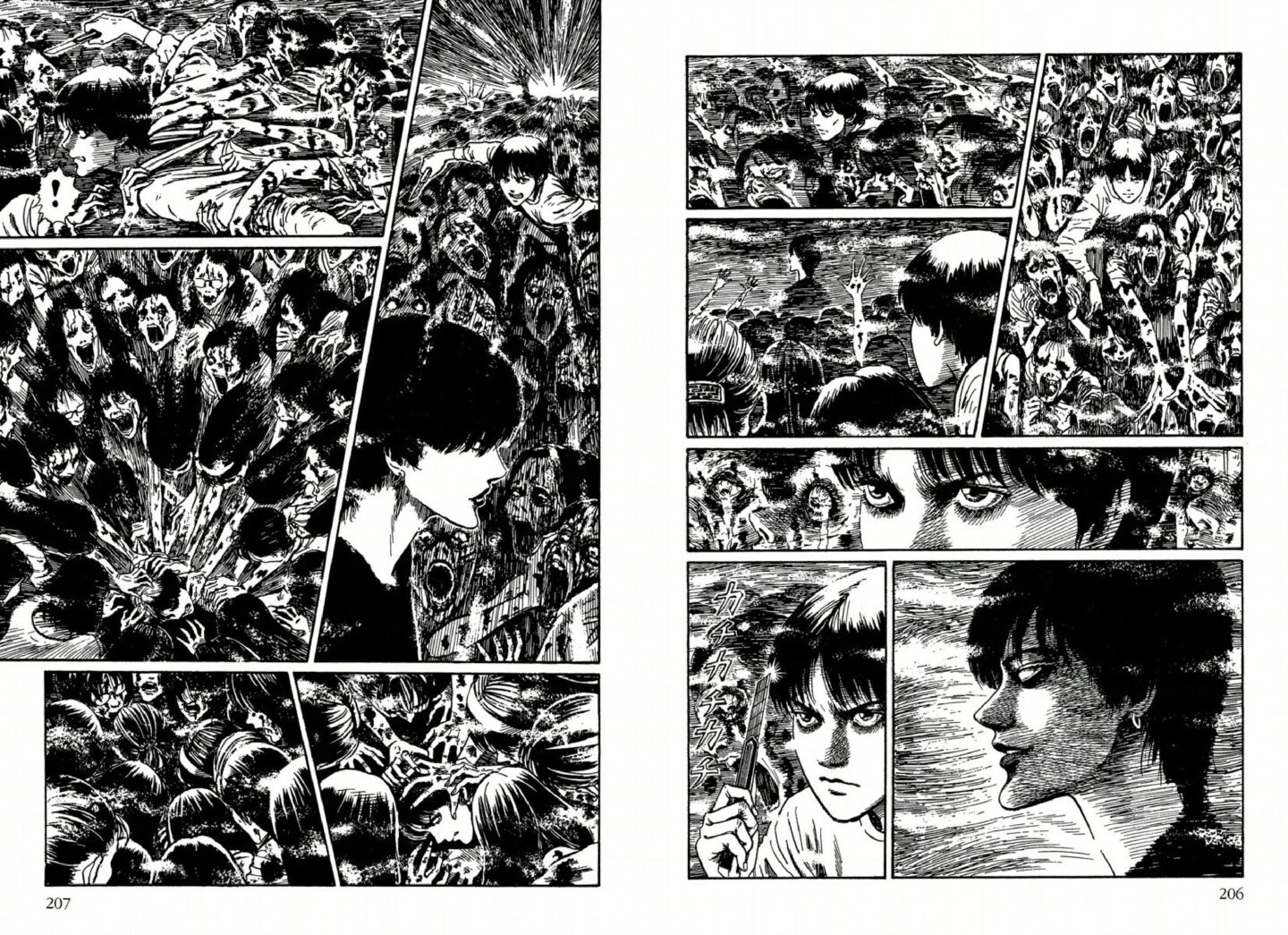

初期の『富江』ではベタが多く使われていますが、のちの作品、例えば『死びとの恋わずらい』では、モヤっとした黒の表現も見られます。作品ごとに黒の描き方や使い方は意識して変えていらっしゃるのでしょうか?

伊藤

初期の頃はペンにまだ慣れていなかったこともあったんでしょうね(笑)、確かにベタを使うシーンが多く見られます。ただ、次第にベタで塗りつぶすと手を抜いているような気分になってしまって、微妙な暗さを出すには中間トーン、つまりカケアミで表現する方が「仕事をしている」感じがあったというか(笑)。そんな意識もあって、自然とカケアミを多く使うようになりました。

一方で、ベタを多用していた初期の頃の表現にも独特の魅力があるといまでは感じます。下書きや輪郭線、細部を描いてからベタで塗りつぶすのはもったいなく思えて、残して中間トーンで表現していたのですが、むしろ思い切ってベタにした方が面白い表現になったのにな、と反省することもあります。初期は単に技術が未熟だったこともあるかもしれませんが、その分の良さが出ていたのではないかとも思います。

他の作家さん、特にアメコミでは影の部分を大胆にベタで塗りつぶす手法が多く見られます。ああいうのを見ると「いいな」と思いますし、画面に重みが増すんですよね。自分もそうした表現をやりたいと思いながら、いざ描くとついカリカリと線を入れてしまい、なかなか思い切れないんです。

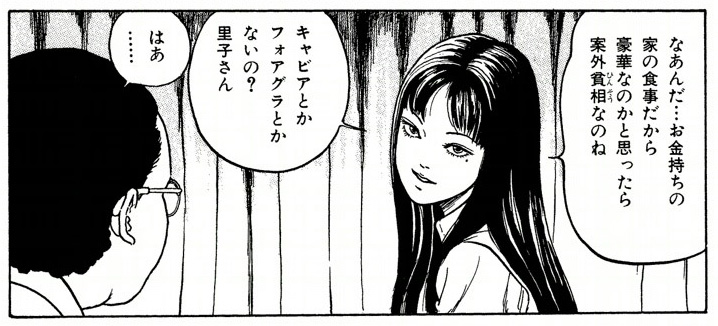

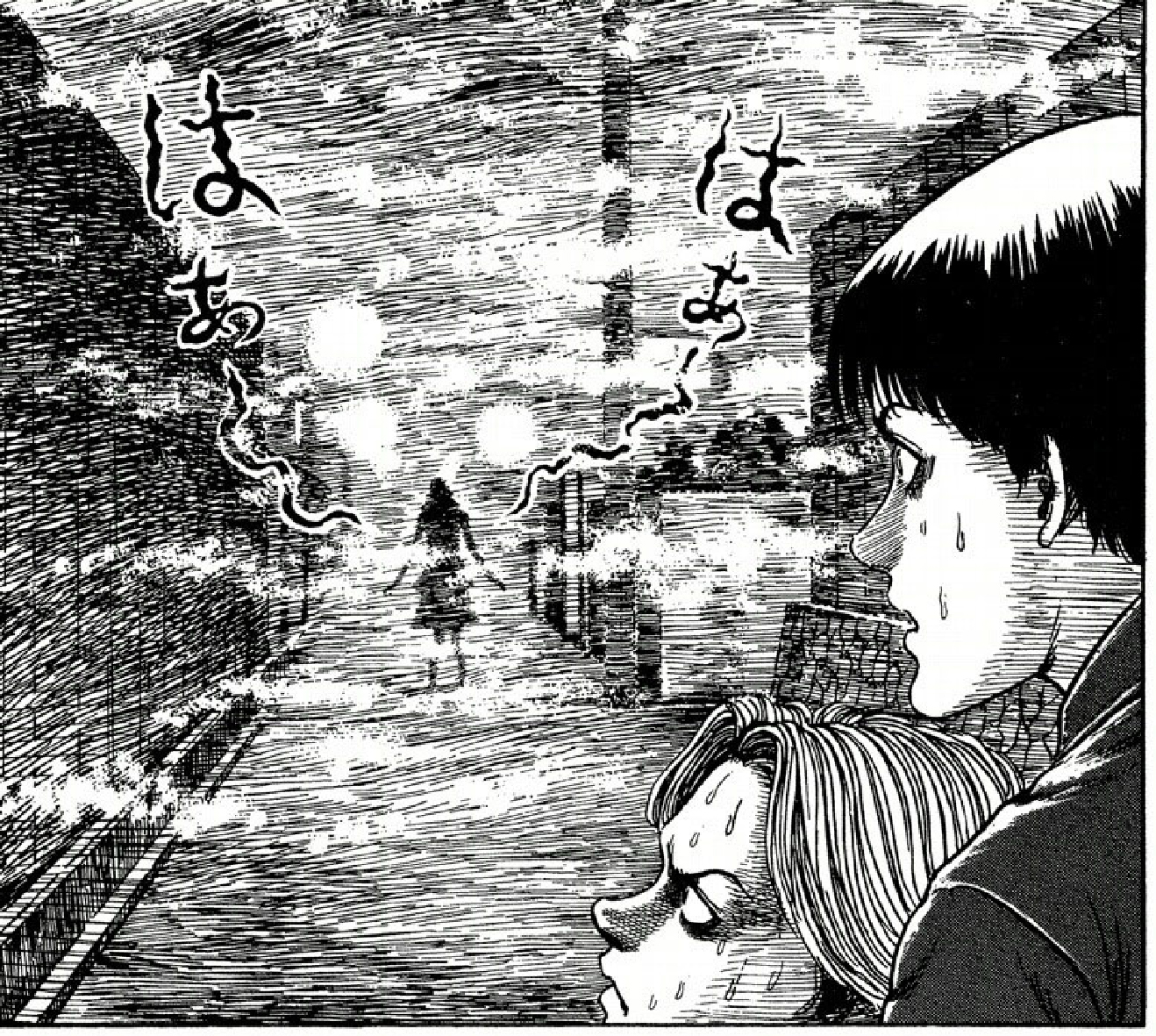

『死びとの恋わずらい』は、悩みをもった人々が、四つ辻で最初の通行人に占い(=辻占)を頼むというところから話が展開していきます。町全体が悩みに包まれている様の象徴として「霧深い町」という舞台を考えました。リアルに霧の淡い雰囲気を表現するのなら本来スクリーントーンが適していると思いましたが、私はスクリーントーンが苦手なので、霧もすべてペンで描いています。

線を波打たせたハッチングで霧を表し、人物もベタではなく斜線で描くことで、結果的にぼんやりとした不気味さが際立ち、印象の強い絵になったのではないかと感じています。夜の場面で霧を描くときには、斜線をさらに多くして暗さを加えることで表現しました。

作品を描くとき、1コマ、1ページ、1話などの単位があるなかで、黒と白のバランスを意識されることはありますか?

伊藤

最初から明確に頭にあるわけではなく、漠然とイメージはありますが、実際に絵を描きながら「ここは黒を増やした方がいいな」とか「白を残した方がいいな」と調整するようにしています。バランスは1コマのなかで考えることが多く、背景や人物、服装などを見ながら「1枚の絵」として整えていきます。だから、隣のコマとの関係で密度を変えるようなことはあまりなくて、基本的にバランスはコマごとに考えているんです。

1コマを仕上げる際に「ここで線を足すのをやめよう」と判断する基準は、先生ご自身のなかでどのように決められているのですか?

伊藤

それは、締め切りですね(笑)。締め切りがなかったら、もっと濃く描き込んでしまうと思います。放っておいたら画面が真っ黒になってしまうかもしれません。現実的な理由で、やむを得ず止めているというのが正直なところです。止める判断は本当に難しくて、締め切りがなければ延々と描き続けてしまうんじゃないでしょうか。レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」のように……。

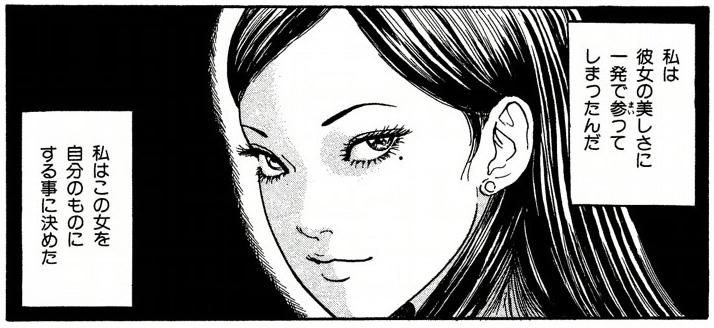

「締め切り」というのは半分冗談ですけど(笑)。例えば『富江』のように色白の女性を描くときは、美の印象が損なわれないよう、影は最小限に留めるようにしています。その分背景を暗くすることで肌の白さを際立たせるといった計算は、確かにしていますね。

記号によって示される異常性

表情や顔つきの造形における黒の使い方で意識されていることはありますか? 伊藤先生の作品において、自然な影とは異なる異常な陰影によって、キャラクターが正気を失っていく様子や「普通ではない」顔に変化していく描写が印象的でした。

伊藤

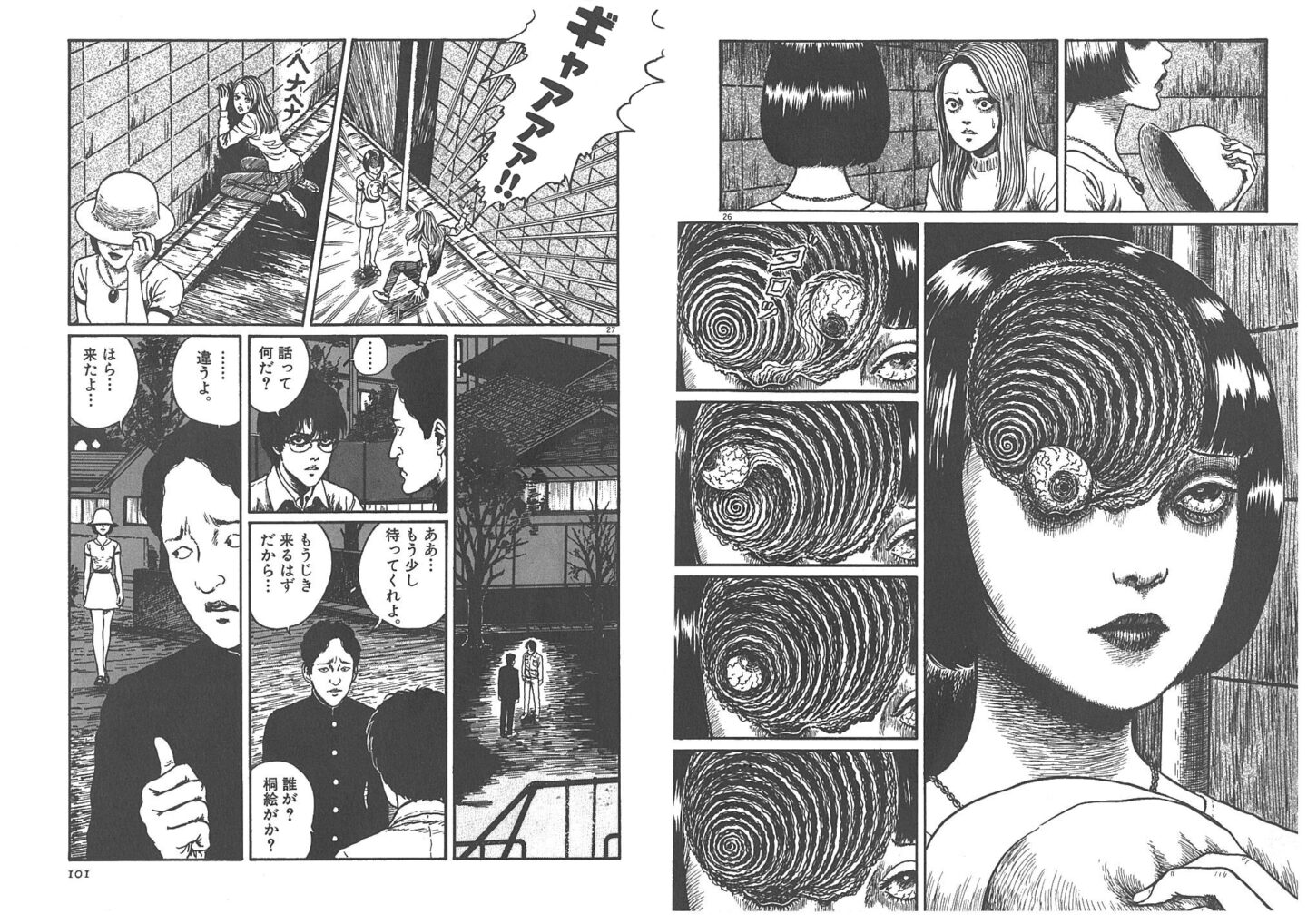

白目にしたり、黒目をはっきり描かずにぼかして描くことはよくあります。これは特に日野日出志先生の影響が大きいですね。日野先生の作品では黒目を斜線だけで描いていて、そうすることでなんとも不気味で気持ちの悪い表情に感じられる。

だから怪しい人物を描くときや、驚愕している場面などでは、あえて黒目をはっきりさせずに描くことが多いです。目にクマをつけるように斜線を入れたりもしますが、これはゾンビ映画の表現や、楳図先生の影響もあると思います。異常な精神状態にあるときや、悪事を企んでいるときの心理状況を示す方法として使っているんです。「双一」というキャラクターなどは、目元の斜線を象徴的に入れていて、常に何かを企てているような存在として描いています。

私の数々の表現は、先人のつくり出したものを継承しているとも言えるでしょう。漫画のひとつの「記号」のようなものなんです。例えば、人物の顔に汗をひとつ描き足すだけで心理状態が大きく変わって見えるのと同じで、黒目やシャドーの表現も、漫画における記号の役割を果たしているのだと思います。

デビュー作『富江』においても、先ほど語られたような記号的な表現は、意識的に用いられていたのでしょうか?

伊藤

『富江』においては、目元の「ほくろ」ですね。富江にとって、常に黒く描かれているのは唯一ほくろだけかもしれません。これも楳図先生の話になるのですが、『おろち』という作品のなかに「姉妹」というエピソードがあります。18歳を迎えると、血筋によって手や額に黒い点のようなものができて、それがだんだん広がって醜くなっていく、という話なんです。いまでは想像以上に富江のシンボルとなっている目元のほくろは、「姉妹」から与えられた潜在意識の影響で「禍々しいもの」として描いた記憶があります。

果てのない「無」

『うずまき』では、黒渦町という舞台をはじめ、黒い灯台や火葬の黒煙など、視覚的に印象的な「黒」が数多く登場します。こうした黒の表現にあたり、他の作品と比べて意識された工夫はありますか?

伊藤

『うずまき』に取りかかる少し前から、朝日ソノラマさんで読み切りを描いていて、その頃からペンの線によってディテールを増やしたり、白と黒のコントラストで鮮烈な印象を狙ったりすることを意識し始めていました。その流れを『うずまき』にも引き継いでいます。

また、作中に登場する「黒い灯台」は小説家であるハワード・フィリップス・ラヴクラフトから強い影響を受けています。ラヴクラフトの小説では、怪物が登場する前に、怪しい街の情景が丹念に描写されることが多いんです。例えば、遠くに黒々とした教会が見える、といった場面など、禍々しい雰囲気の積み重ねが不気味さを高めていく。その黒い教会のイメージを、自分なりに灯台に置き換えて描いたと記憶しています。

「黒渦町」という舞台の名前や設定は、視覚的なイメージから発想されたものなのでしょうか。

伊藤

街の名前は本当にいろいろ考えて、何十もの候補のなかから最終的に「黒渦町」にしました。当時の設定として、街全体が渦巻きに飲み込まれ、そこから抜け出せないという状況を描こうとしていたので、英語の「close(閉じる)」の響きも重ねられると思い「黒渦」という言葉に行き着きました。

作中では黒い灯台も登場しますし、やはりどこか得体の知れない深さを感じさせるものとして、黒を意識していたのではないでしょうか。渦巻きに飲み込まれた黒渦町。渦巻きは拡大すればいくらでも渦が存在し、もしかすると無限に続いているのかもしれません。黒渦町の中心には「無」や「未知」、あるいは底知れない広がりといった概念があるのではないかと思います。物語が進むにつれて頭のなかが渦を巻いていくような感覚は、ブラックホールに近いものがあると感じています。

黒の何が恐怖を誘うのか

そもそも、伊藤先生に「怖い」という感覚はどのくらいあるのでしょうか?

伊藤

いやいや、すごく怖がりで、怖いものだらけですね(笑)。ホラーを描く方々は、実はみんな怖がりなのではないかとさえ思っています。

海外の読者にも広く受け入れられてきたご経験をもつ伊藤先生に、日本人が抱く怖さと、西洋ホラーにおける怖さに感じる違いがあればおうかがいしたいです。

伊藤

そうですね、映画などを見ていて感じるのは、日本はやはり湿気が多いので、暗闇にも湿り気があるということです。例えば中川信夫監督の『東海道四谷怪談』などでは、池に死体を沈める場面が出てきますが、そうした描写からも、全体的に湿っぽい暗闇のイメージを受けることが多いです。

一方で、西洋のホラーは少し乾いた印象があります。ゴシックホラーで城の中に幽霊が出てくるような場面でも、暗闇が乾燥しているように感じられるんです。あくまで私自身の先入観かもしれませんが、日本の暗闇は艶っぽさというか、湿り気があって、西洋の暗闇は乾いている、そんな違いをイメージしています。

最後に、伊藤潤二作品として、未来の読者に伝えたい「黒の魅力」とは何でしょうか?

伊藤

黒は「わからないもの」を表現するときに、これ以上のものはないと言えると思います。

例えば、暗い夜道で遠くから人影が近づいてくる場面を描くとします。最初はベタでシルエットとして表し、次のコマではその姿をおぼろげに現し、さらに近づいたところでようやくはっきり描く。逆にお化けだった、という展開もできますが、いずれにせよ、正体が見えてしまうと怖さは薄れてしまうと思うのです。なんだかわからないぐらいの存在(シルエット)が、実は最も怖いのではないでしょうか。

さらに大きな視点で言えば、宇宙のベースはまさに深い闇=黒だと感じます。何もなければ何も見えない宇宙空間に星が生まれてようやく光が現れますが、星そのものが奇跡的な存在であって、ベースは常に闇です。そのように考えると、黒の魅力とは、生命と深く関係している、非常に根源的な存在ということではないでしょうか。

***

伊藤潤二の作品は、日常や常識の延長に異質や異解を混ぜ込んで、現実世界の延長線上で「本当にこんなことが起こるのではないか」と思わせる。生活描写や人物の所作など、細部にまでリアリティが散りばめられているからこそ、読者はその世界に深く引き込まれ、日常と地続きの恐怖を実感として焼き付けられる。ふとしたきっかけで日常が歪み、常識だと思っていた感覚が崩れていくとき、私たちは気づかぬうちに境界を踏み越えた地点にいることに恐怖する。そうした「日常と異常の連続性」こそが、伊藤潤二作品に感じる怖さの核なのではないだろうか。

見えなかったものが次第に姿を現していく不気味さと、黒がもつ不可視性や計り知れなさには、共通点がある。黒は、何かを隠しながらも、同時に何かが奥でうごめくような気配を感じさせる、予感を呼び起こす存在だ。伊藤はそうした性質をとらえ「見える」と「見えない」、「わかる」と「わからない」が溶け合う場を描き出す。恐怖とは、理解を超えた領域に触れたときに生じる感覚であり、黒は未知を映し出す媒介なのだ。伊藤潤二が操る黒を通して、私たちは違和感の奥に何を見るだろうか。あるいは、その深淵に潜む影に、いつのまにか覗き返されていることに気が付くかもしれない。

伊藤潤二さんに聞く

Q&A of KURO

「今日は黒い服を着てますけど、ネコの毛が目立つので、本当はグレーくらいがちょうどいいなと。というのは冗談で、黒と聞いて初めに思い浮かんだのは、楳図先生の描く黒い背景。やはり楳図先生が描くホラー漫画における黒の表現が、まず頭に出てきますね。」

黒の表現者

1963年7月31日、岐阜県中津川市で誕生。高校卒業後、歯科技工士の学校へ入学し、職を得るも、「月刊ハロウィン」(朝日ソノラマ)新人漫画賞「楳図賞」の創設をきっかけに、楳図かずお氏に読んでもらいたい一念で投稿。1986年、投稿作『富江』で佳作受賞。本作がデビュー作となり、代表作になる。3年後、歯科技工士を辞め、漫画家業に専念。『道のない街』『首吊り気球』『双一』シリーズ、『死びとの恋わずらい』などの名作を生みだしていく。1998年から「週刊ビッグコミックスピリッツ」(小学館)で『うずまき』の連載を開始。その後も『ギョ』や『潰談』など唯一無二の作品を発表し続け、日本のみならず海外でも高い人気を得ている。

世界で最も権威のある漫画賞のひとつである米国アイズナー賞にて、2019年に『伊藤潤二傑作集10巻 フランケンシュタイン』(英語版)が「最優秀コミカライズ作品賞」を受賞したのを皮切りに、2021年に2部門、2022年と立て続けに同賞を受賞し、通算4度受賞の快挙を遂げる。2023年、仏国アングレーム国際漫画祭にて「特別栄誉賞」、さらに米国サンディエゴ・コミコンでは「インクポット賞」、さらに2025年、米国アイズナー賞にて殿堂入りを果たし、国際的評価を不動のものとした。