墨ってなにからつくられてるの?|前編

「墨」と聞くと、書写の時間に使った墨汁を思い浮かべる人が多いかもしれない。では、固形の墨を手に取り、実際に磨ったことのある人は、どれくらいいるだろうか。硯(すずり)に水を落とし、時間をかけて墨を磨る。実際に墨を磨った経験のある人なら、黒のにじみがじわりと広がっていく過程や、その手間のかかる作業の感触を、うっすらと覚えているかもしれない。

多くの人が子供のころ何気なく目にしていた墨の「黒」には、技術と素材、そして表現の奥深さがひそんでいる。筆で描かれる「黒」は、文字や絵の輪郭をなぞるだけでなく、見る人の心に余白や間を残す。その不思議な存在感の源には、一体何があるのだろうか。

今回は「墨って何から、どうやって造られているの?」という素朴な問いを出発点に、墨造りの現場を訪ねる。お話をうかがったのは、200年以上にわたり墨造りを続けてきた『株式会社墨運堂』。素材と技術、そして時間、さまざまな要素が重なって生まれる「黒」の奥行きに迫っていく。

そもそも、墨はどこで造られている?

墨といえば、どこで造られているのか、すぐにイメージが湧かない人も多いかもしれない。だが実は現在、全国で流通している固形墨のおよそ90%以上が奈良県で生産されている。なかでも奈良市に本社を構える『株式会社墨運堂』は、200年以上にわたり墨造りを専門に続けてきた老舗だ。

墨が日本に伝わったのは、いまから1400年前の飛鳥時代。中国・漢の時代に誕生した墨は、朝鮮半島の高麗を経て、シルクロードの終着点でもある奈良へと伝来した。『日本書紀』には、推古天皇18年(610年)に「高麗の僧・曇徴(どんちょう)がよく紙墨を造る」との記録が残されている。

当時の奈良は社寺が多く学問の中心地でもあり、墨は仏典の筆写や記録に不可欠な道具として需要が高まり、奈良の地に根づいていく。数千年の時を超えて残る記録材料として、墨は歴史や文化の継承を担い続けてきた。

墨運堂はどうして生まれたのか?

墨運堂は「書くための道具」としての墨だけでなく、「表現を支える素材」としての墨を追求しているメーカーである。固形墨の製造を中心にしながらも、液体墨の開発や原料の研究・改良にも取り組んでおり、さまざまなアプローチで表現の可能性をひらこうとしている。さらに、墨を「磨る(する)」という文化そのものを次世代に伝えるために、資料館の運営や製墨工程の公開、試墨専用スペース『永楽庵』の運営、「にぎり墨体験」など、幅広い活動も行っている。

墨運堂が創業したのは、1805年。戦前には朝鮮半島から満州までを商圏とし、海外へも広く墨を届けていたと影林さんは語る。

もともと戦前までは、朝鮮半島から満州が日本の領土の一部だった頃に、そこが主な商圏だったんですね。いまでも『韓国墨運堂』というのがあるぐらいで、うちの墨を結構売っていた時代があったんです。ところが戦争が終わって、もうそっちには商売に行けなくなったわけです。それで、国内に目を向けてみたら、すでに奈良の墨屋さんたちがそれぞれ地盤を築いておられた。そこに同じもの、同じような黒の墨で入っていっても、やっぱり買ってもらえないという課題がありました。(影林)

新たな市場に入り込むには、これまでとは違う視点が必要だった。そこで墨運堂が目を向けたのは、これまで墨屋が積極的にアプローチしてこなかった「書家」たちだったという。

それまで墨屋があまり宣伝してこなかった『書』の世界、つまり芸術としての墨に目を向けて、書家の先生方に向けてアプローチしていこうという方針に変えたんです。売ってもらう人より、まず使ってもらう人にアピールしていこうと。なかでもうちにとって大きな変化点となったのが、戦後すぐにうちの8代目の社長が家業を継いだことですね。まだ若くして戦争で親を亡くし、普通なら代々教わるはずの墨の造り方を、何も教えてもらわないまま引き継ぐことになったんです。だから一からすべて、中国の墨の良さも含めていろいろな墨を見て回って、自分で勉強し直したと聞いています。それともう一つ、8代目が残してきた取り組みを振り返ると、彼は『黒』とは何なのだろうというところも、改めてちゃんと学び直したのだと感じます。そういったところから、墨運堂は再び出発をしました。(影林)

墨運堂の「黒」へのこだわりは、影林さんが語るような逆境の中から育まれた。受け継ぐことができなかったからこそ、自ら問い直し、探り直す必要があった。出発点にあったのは、伝統をなぞるのではなく「自分たちの墨造りとは何か」を真正面から見つめる姿勢である。

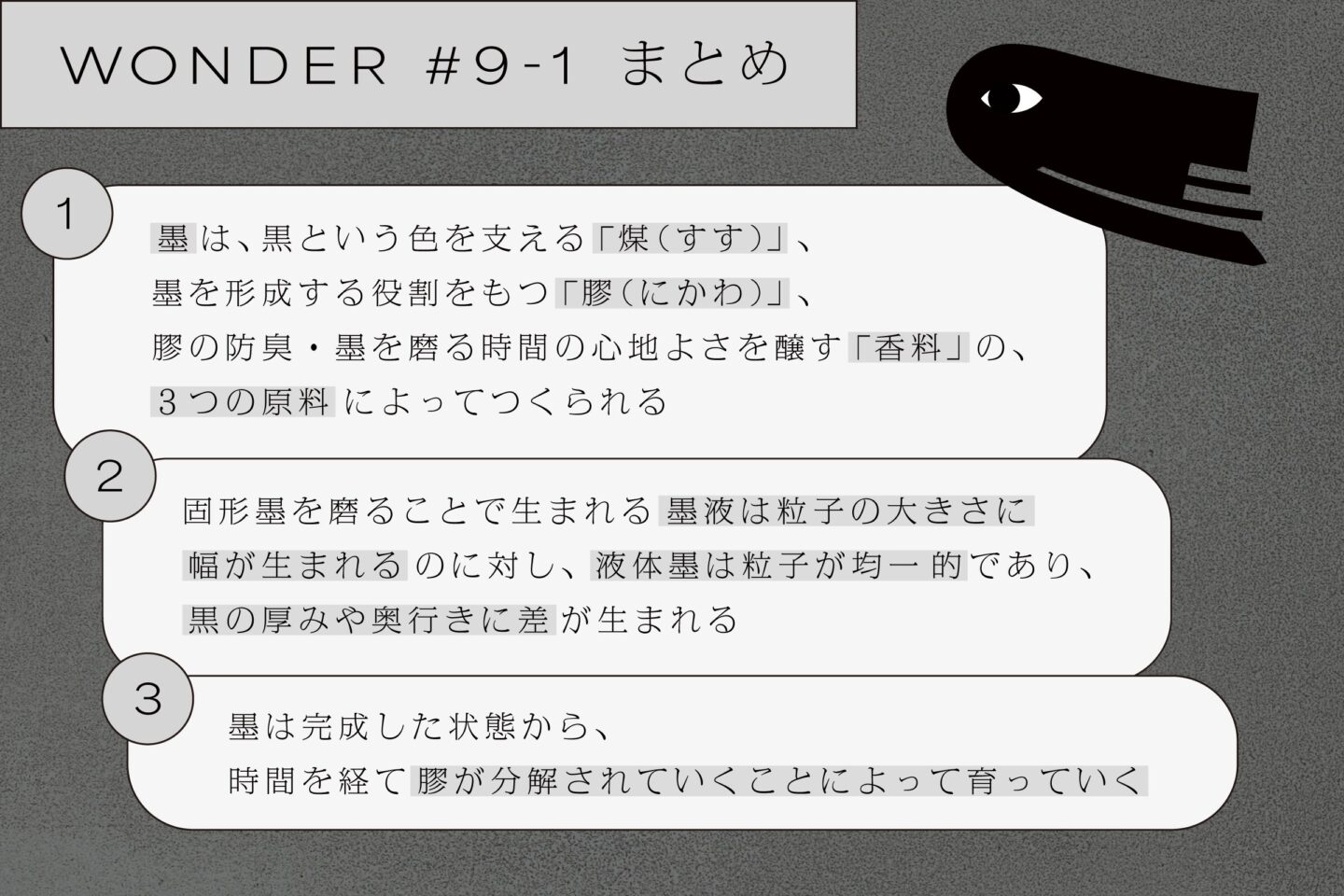

固形墨の原料は主に3つ

あらためて「墨ってどうやって造られているの?」という本題に戻ろう。墨運堂がもっとも力を注いで開発している「固形墨」の原料は主に「煤(すす)」「膠(にかわ)」「香料」の3つ。だが、これらの原料はシンプルながら、一つひとつを用意するまでの工程を知ると、想像以上に手間と時間がかかっている素材だということに気づかされる。

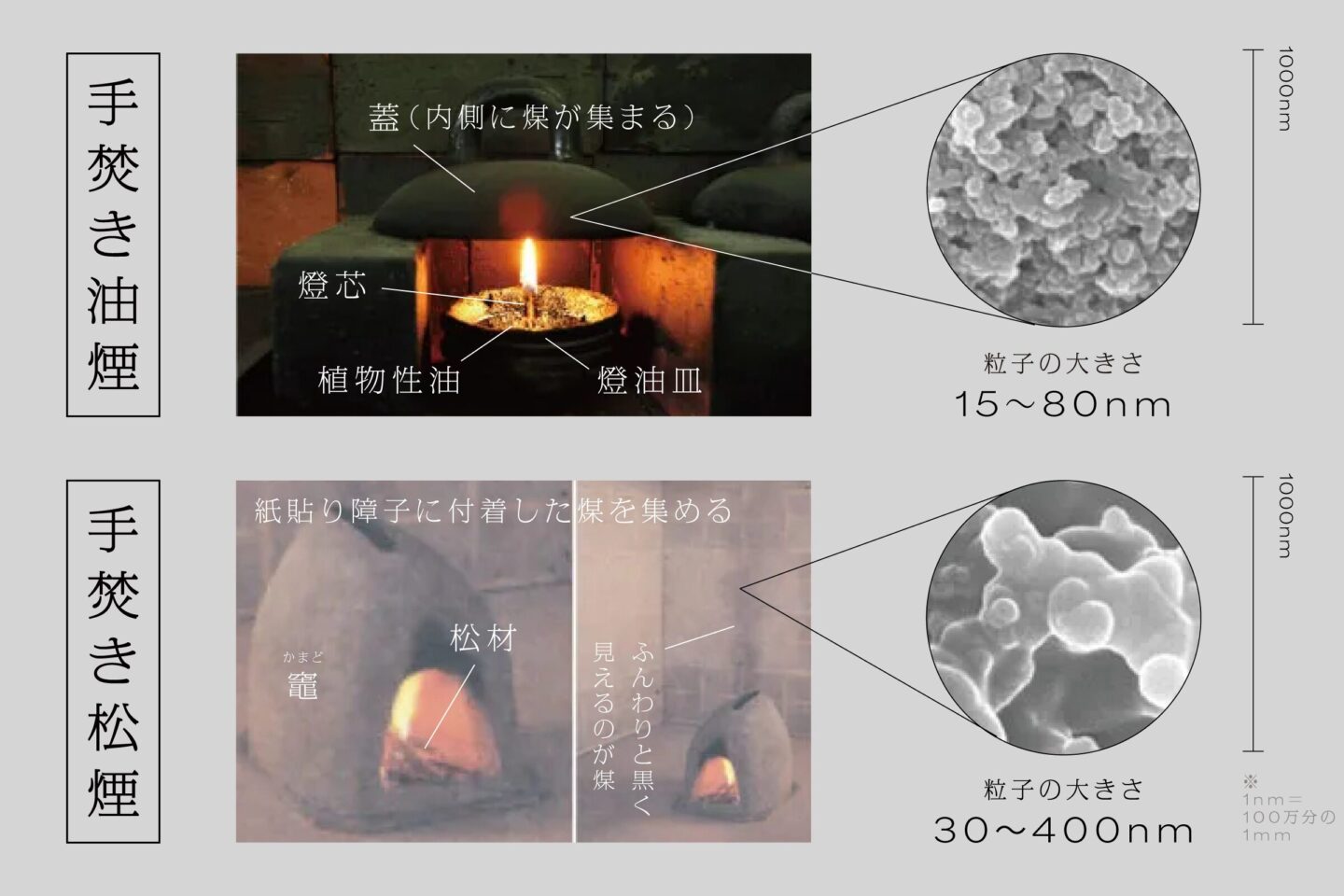

◼︎ 煤(すす)

墨の「黒」の主成分となるのが「煤(すす)」。煤を集めるには、いぐさの芯などを燃やし、煙を長時間かけて器に溜めていく採煙の作業が必要で、採煙方法によって粒子の大きさや性質が異なり、それが墨の色味や滲み方に大きく影響する。油煙は粒子径が細かく、濃墨では艶のある漆黒、淡墨では茶系や赤茶系の黒などになるのが特徴だ。一方、松脂を含む松材を燃やして採る「松煙(しょうえん)」は、油煙に比べ粒子径が大きく、青みや紫みを帯びた黒を生む。

◼︎ 膠(にかわ)

煤を固める役割を担うのが「膠」。主に牛の表皮の下にある真皮をよく煮込んで造られるコラーゲンを含むゼラチンを主成分とするタンパク質で、煤と練ることにより、煤の粒子と粒子の間に入り、膠の接着性によって固形としての墨のかたちを形成する役目がある。また、膠の質や量によって、墨の粘り気や筆運びが変わり、書いた線の冴え方にも影響する。墨運堂では、墨の熟成や書き味まで見越して、独自に膠の開発や調整にも取り組んでいる。

◼︎ 香料

麝香(じゃこう)、龍脳(りゅうのう)、白檀(びゃくだん)などの原料を用いており、膠がもつ独特の臭いを和らげ、墨を磨る時間そのものを心地よくする役割を果たしている。香りは一種の精神的な導入でもあり、墨を使う人の集中や静けさを引き出すための、大切な要素といえる。また、固形墨を梱包する桐箱のなかに香料を振るう「振り香(ふりか)」という工程も存在する。

こうして、煤・膠・香料というわずかな材料が丁寧に調合され、豊かな「黒」がかたちづくられていく。シンプルだからこそ、素材選びと扱い方には蓄積された知識と経験が求められるのだ。

固形墨と液体墨、何が違う?

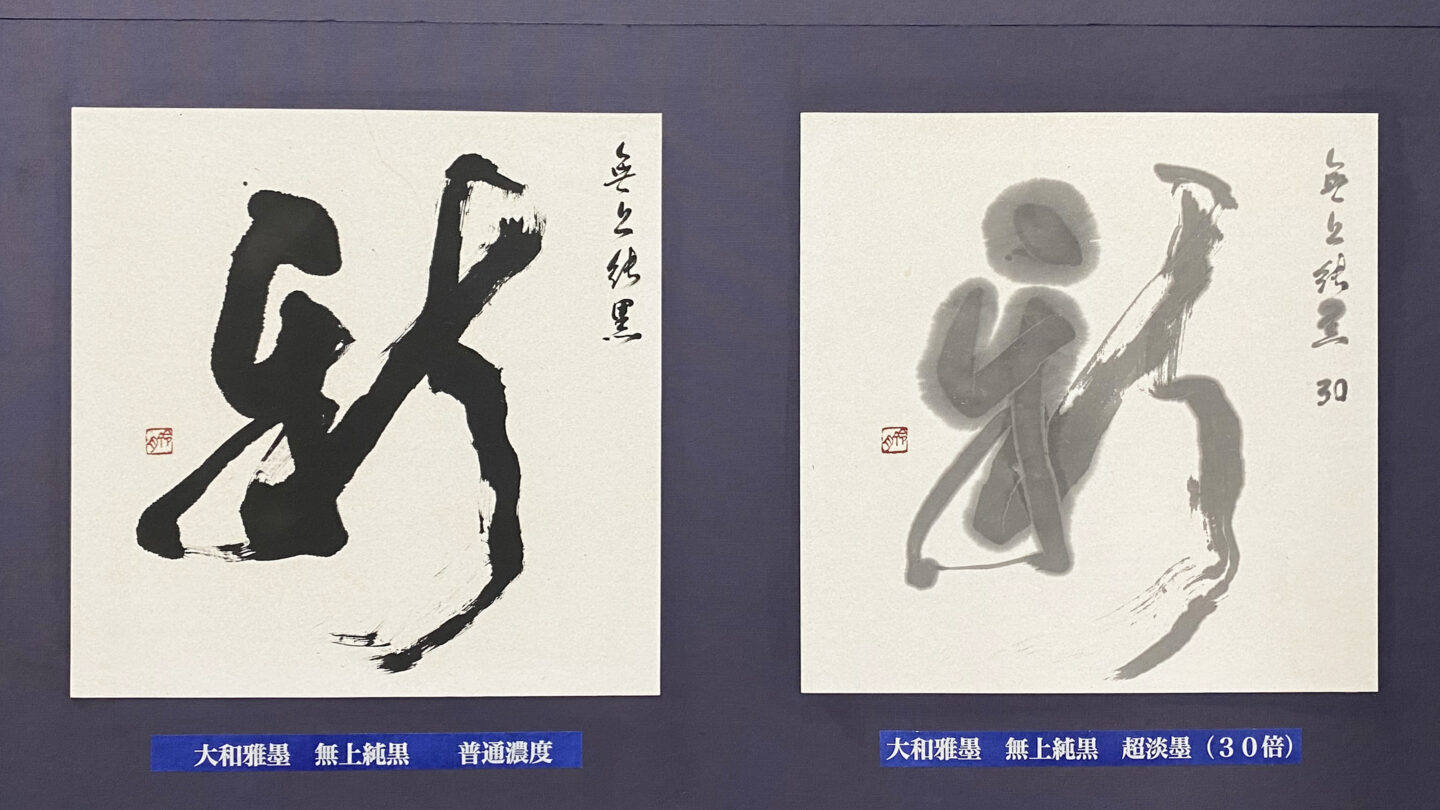

まず、固形墨と液体墨の大きな違いは「硯(すずり)で磨るかどうか」という点にある。固形墨は硯で磨ることで粒子の大きさ(=粒子径)に幅が生まれ、筆跡に濃淡や立体感が出やすい。濃い墨液(=濃墨)では重厚な黒、淡い墨液(=淡墨)ではにじみの奥行きが現れ、繊細な変化を表現しやすくなる。

一方、液体墨は常に安定した品質で使用できるため、練習や手本を写す作業に適しており、時間や技量の制約がある場面でも効率的に線を重ねることができ、安定した再現性をもつことが液体墨ならではの強みとなっている。

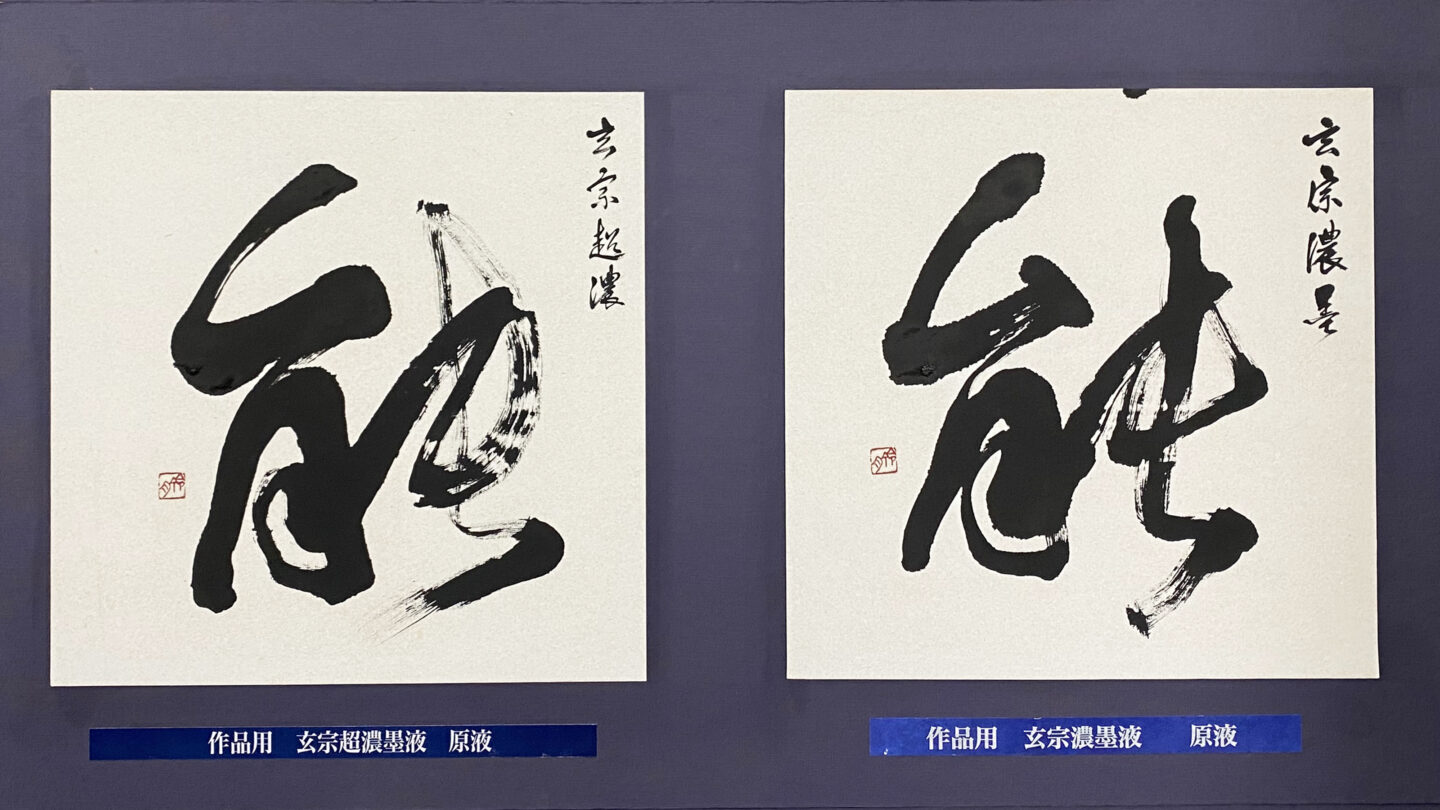

墨運堂では、固形墨の製造で培った知見を生かしながら、液体墨においても用途に応じた書き味や表現力を追求してきた。「固形墨には複雑な色味や表情の変化があり、液体墨には再現性の高さという良さがある」と影林さんは語る。どちらも黒の魅力を引き出すための大切な道具であり、墨運堂では、原料や製法の違いに応じて、用途や書き味に最適なバランスを追求している。

液体墨は、実は大きく分けて2種類あるんです。ひとつは、天然の膠の代わりに合成樹脂を使ったもの。もうひとつは、昔ながらの天然膠を使ったものですね。作品を書いたあとに、その紙に霧を吹いてシワを伸ばしてから台紙に貼る「裏打ち」という作業をするのですが、そのとき、墨がちゃんと紙に定着していないと、霧吹きの水で煤が流れてしまう。でも合成樹脂製の墨液はその点では安心です。一方、天然膠を使った墨液は、タッチが軽いんです。サラッとした書き味で、シャッシャッと勢いよくまた流麗な線を書くようなスタイルには向いています。それぞれ良いところと課題がどちらにもあります。だから墨運堂では両方造っていますし、用途に合わせて選べるようにしているんです。(影林)

固形と液体、それぞれの特徴を知ったうえで選ぶことが、より豊かな書の表現につながっていく。墨はただの「黒いインク」ではない。裏側には、素材や工程、そして使い手との対話を重ねながら、培われてきた知恵と工夫があるのだ。

墨は、造ったあとも変化し続ける

「古墨(こぼく)」と呼ばれる墨をご存知だろうか。古墨とは、製造されてから長い時間を経て熟成された墨のことを指す。実は墨は造って終わりではなく、そこから少しずつ変化し、むしろ「育っていく」ものなのだ。

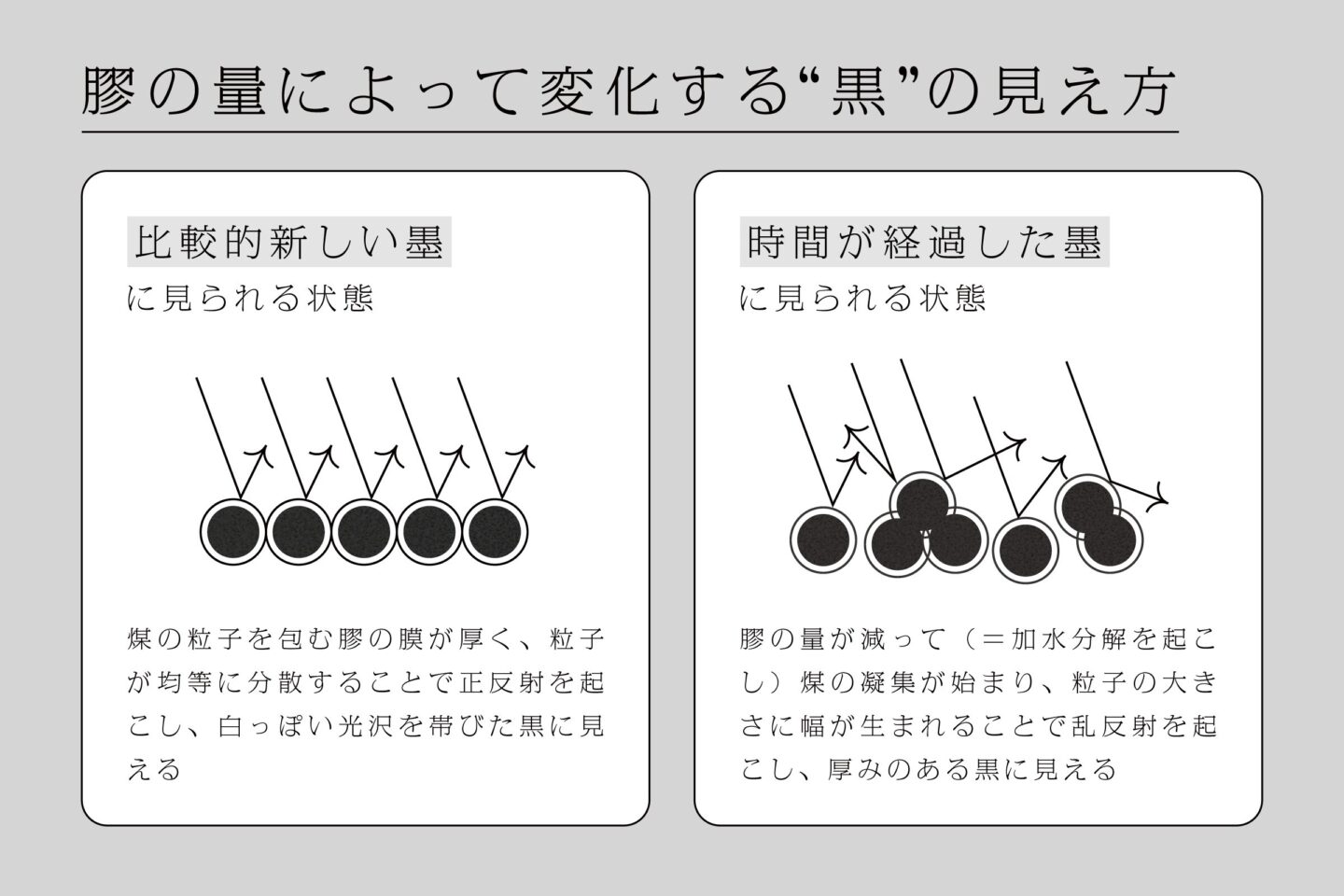

墨に含まれる膠(にかわ)は、時間とともに分解されていく。製造直後の新しい墨(=新墨)は、煤(すす)をしっかり練り上げるのに必要な膠の量が少し多く使われており、そのぶん筆運びが重く、黒みもやや鈍く感じられることがある。ところが数年かけて膠がゆるやかに分解されていくと、煤の粒子が自然と再構成され、書くうえでの暢びと軽さ、バランスのとれた良い状態となり黒の深みやにじみの透明感が増していく。

もともと煤の粒子は、膠の膜でしっかりと連結してるんですよ。ただ、時間を経て膠の膜が分解され、薄くなっていくと、煤本来の色が出てくるようになる。だから古くなった墨のほうが、黒がより深く見えるんです。たとえば乾燥していないような生の墨は、まだ膠の膜が厚いため、少し白っぽく見えたりします。(影林)

経年変化によって、墨はより軽やかに、そして深い黒が現れるようになる。「墨は古いほうが良い」と言われるのは、こうした性質ゆえだ。ただし、良い古墨といえるまでの変化には非常に長い時間が必要であり、状態の良い古墨を手に入れるのは簡単ではない。

そこで墨運堂では、新たな試みとして時間に頼らず、膠の変化をあらかじめ織り込んだ墨を造る取り組みも始めた。墨の熟成において重要な役割を果たす膠に注目し、成分を調整した独自の原料を開発。長期間寝かせた古墨に近い状態を、製造の段階から再現した。

もちろん、時間をかけて自然に育った墨とは完全に同じではない。しかし、運筆の軽やかさや黒の深みといった書き味は、限りなく近づいているという。そして独自の原料によって造られた墨もまた、時間とともにさらに変化していく。墨は完成して終わりではない。熟成しながら生き続ける、「育つ黒」なのだ。

煤、膠、香料という3つの素材から、深く美しい黒を生み出す墨。その色や書き味を左右するのは、原料の質だけではない。長い時間をかけて変化していく墨の性質を見極めながら、素材と向き合い、製墨の可能性を広げてきた職人たちの知恵と工夫がそこにはある。

次回は、墨の原料が実際にどのように練られ、かたちづくられていくのか。手作業と道具によって支えられる製墨の現場を訪ね、固形墨が生まれる工程を探っていきたい。

影林清彦

奈良県生駒市出身。1977年、株式会社墨運堂に入社。営業部に配属後、札幌営業所所長、東京店営業課長、福岡営業所所長を歴任。2022年9月より、墨運堂敷地内にある『墨の資料館』および『がんこ一徹長屋』の館長を務める。1955年生まれ。