墨ってなにからつくられてるの?|後編

煤、膠、香料という3つの素材が混ざり合い、練り上げられ、職人の手により、少しずつ墨としての姿を備える。そうしてかたちを得たのち、人の手を離れてからも、環境に応じてゆるやかに状態を変化させながら、書くための素材として育っていく固形墨。

墨の製造工程や構造から、墨というモノがどれほど繊細な要素から成り立っているかを知ることができた。しかし、墨の黒は物体として、個体としての黒だけではない。水と合わさり、磨られ、筆に含まれ、紙に触れた瞬間に見せる多様な黒の表現は、いかに追及されてきたのだろうか。

後編では、墨運堂独自の「百選墨」という取り組みや、墨のにじみによって現れる黒と余白の奥深さを通して、墨が持つ表現の幅と、黒という色の可能性を見つめていく。墨の黒は、線を書くだけでなく、空間や気配までもを映し出す力を秘めているのだ。

墨の多様性をみせる、墨運堂の「百選墨」

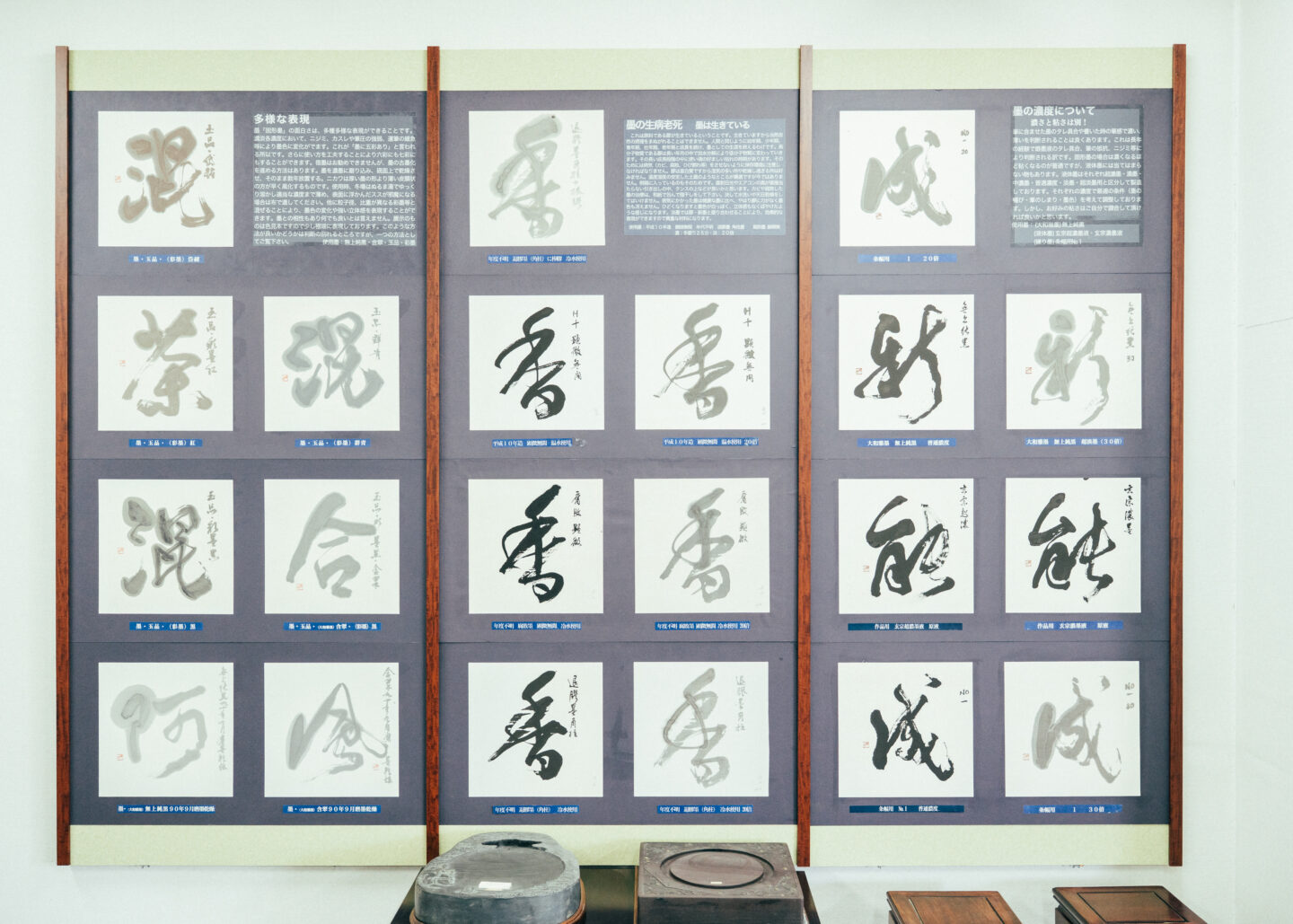

墨運堂が運営する『墨の資料館』を訪れてまず驚かされたのは、ガラス棚に並ぶ、多彩な墨の数々。すべて黒一色であるはずの墨が、表面に刻まれた図柄、微妙な光沢の違いによって、一つひとつまるで異なる表情を持っているように感じられる。

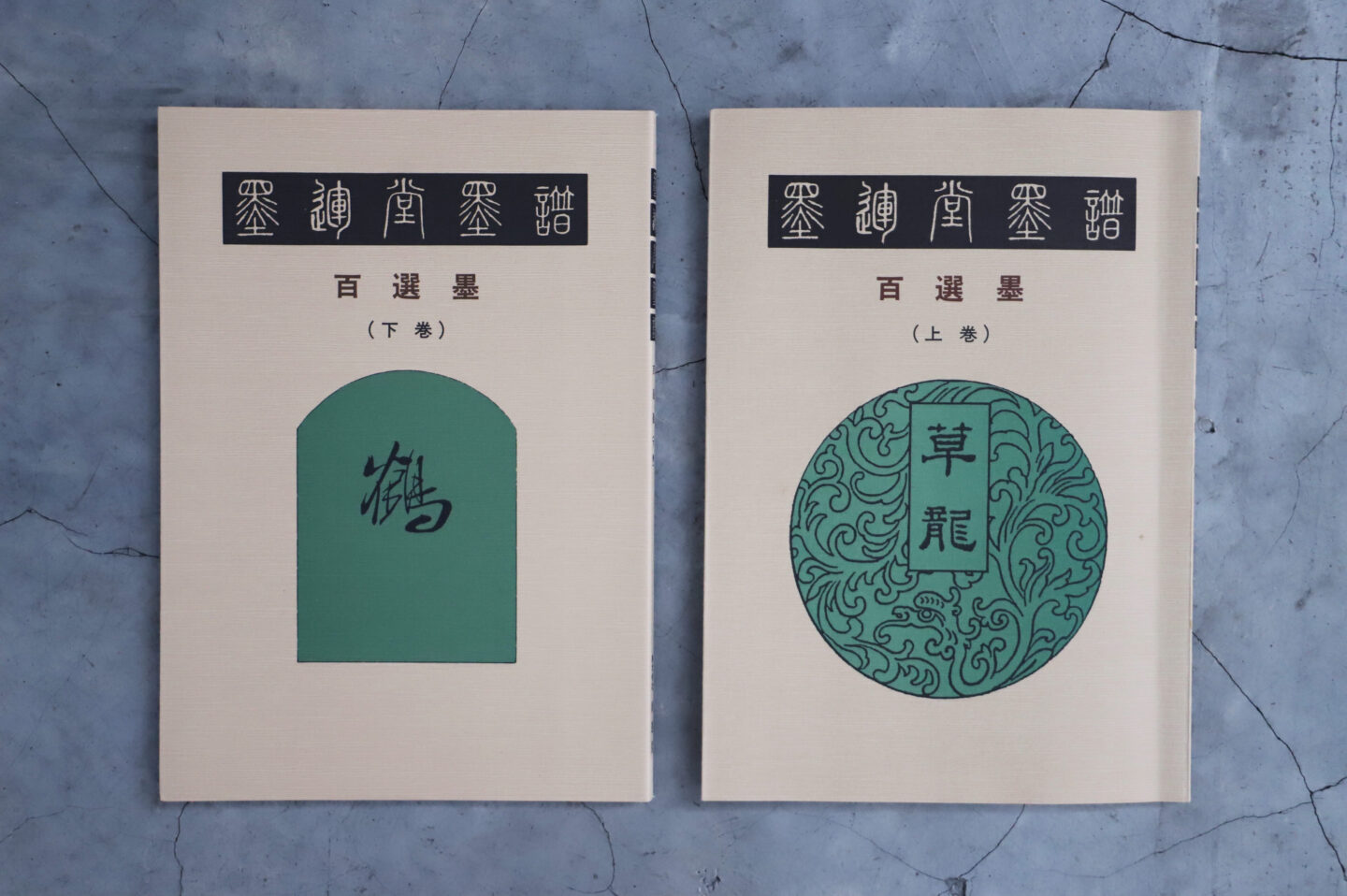

この墨たちは、「百選墨」と呼ばれる墨運堂独自の取り組みによって生まれたものだという。案内してくださった『墨の資料館』館長・影林さんによると「百選墨」は、墨運堂の8代目社長・松井茂雄氏が1970年から構想、発表したものだという。煤、膠、香料といった素材の組み合わせや製法を変えた墨を体系的に試作、製造し、それぞれの墨が持つ個性を味わえるようにしたシリーズである。

8代目・松井茂雄氏は、前編でも紹介したように、戦争によって一から受け継ぐことができなかった製墨の技術や知見を自らの手で問い直し、探り直していった人物である。伝統をそのままなぞるのではなく「自分たちの墨造りとは何か」という問いをまっすぐに見つめた彼の姿勢は、まさに墨運堂の新たな創造の出発点となった。

松井氏は墨運堂による記録書『墨運堂墨譜 百選墨』のなかで「世間で『墨色=黒』と一括りにされがちな現状に対し、黒のなかにも澄んだもの、濁ったもの、艶やかなもの、枯れたもの、茶系や青系、紫がかった色調など、実にさまざまな表現が存在する」と語っている。厚みや色による個性が一つずつ異なる表情として現れる墨を試作し続け、埋もれさせずに広く伝えたいという思いから、百選墨の構想が生まれた。

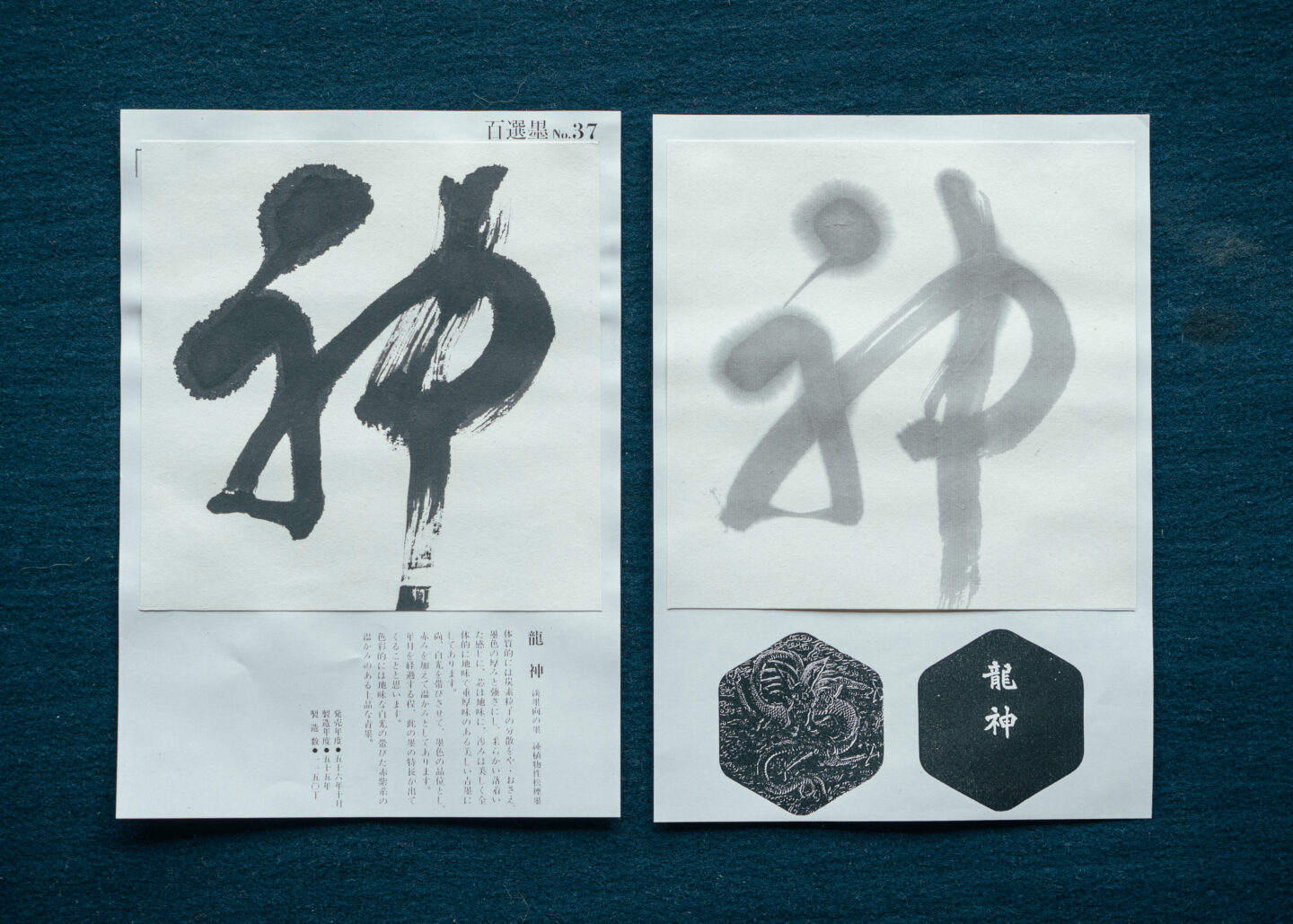

「私が長年試作してきた墨を、一般向けの商品に埋もれさせたり、道楽で終わらせたくなかった」と松井氏は記している。30年以上かけて選び抜いた百種類の墨は、書家たちとの協力のもと、それぞれの書風や用途に応じた黒を目指して調整された。型の図柄ごとに墨質も変え、個々の性質が際立つように設計された墨は、ただの商品ではなく、墨という素材が持つ可能性を示す文化的な試みにほかならない。

「生まれたばかりの子どもが、2、3歳になって自分の意思で行動するようになり、段々と性質特徴が表れてくるのと同じだなあと常々思っております」と松井氏は例える。新しい墨はまだ特徴を隠しているが、3年、5年と熟成されるにつれ、書き味や墨色に奥行きと深みが生まれていく。百選墨の一つひとつには、墨が道具である以前に、変化と表現を内包した存在であることが刻まれている。

百選墨のようなものは、もう二度と作れませんよ。昔は「あの煤が良い」というような材料がいろいろと手に入ったけれど、いまはもうそうはいきません。原料そのものがないし、職人の数も減ってしまいました。たとえば、立っている松の木に傷をつけて、その部分ににじみ出たヤニを削り取って燃やす「生松松煙」という煤がありました。もともと松煙というのは油煙よりも格下に見られていたのですが、8代目の社長が、松煙の方がむしろきれいな色を出すと考えて、もう一度その価値を見直した。その考えに共感した書の先生方も多くて、松煙の評価はがらりと変わったんです。ただ、生松松煙の墨なんていまやほとんど存在しないから、出てきたら取り合いになりますよ。百選墨もそうです。20枚近く木型を彫って、造ることができるのは1種類だけ。あんなに贅沢なもの造りは、いまではとてもできませんね。だからこそ、たまに出回ることがあれば、値段に関係なく手に入れようとする人もいます。百選墨というのは、それだけ希少なものになってきているんですね(影林)

我々は墨運堂の敷地内にある試墨スペース『永楽庵』にて、実際に百選墨を試す機会をいただいた。永楽庵とは、昭和30年の墨から現在に至るまで、約180種類もの墨を自由に磨って試すことができる場である。墨は通常、試墨することなく購入されることが多いが、ここでは一丁一丁に直接触れ、自らの感覚で書き味や墨色、香りを確かめることができる。

書き始める前と後で、色味や筆運びの印象ががらりと変わることもあり、墨という素材が持つ奥深さをあらためて実感させられた。試墨の際には、硯に少量の水を垂らし、墨を何度も往復させながら静かに磨っていく。しばらく磨っていると、不思議と時間の流れが緩やかに感じられ、墨に含まれた香りと相まって、墨と自分だけの空間に没入していくような心地よさが生まれてくる。

墨液は、磨れば磨るほど滑らかになり、艶を帯びていく。正しいすり方としては、たとえ淡い墨液をつくりたいときでも、最初から薄く磨らず、まずはしっかり濃く磨ってから水で薄めていくという。そうして丁寧に磨られた墨液は、筆にのせたときの伸びやかさや発色にも明らかな違いが現れる。

黒の表現を広げる「にじみ」の世界

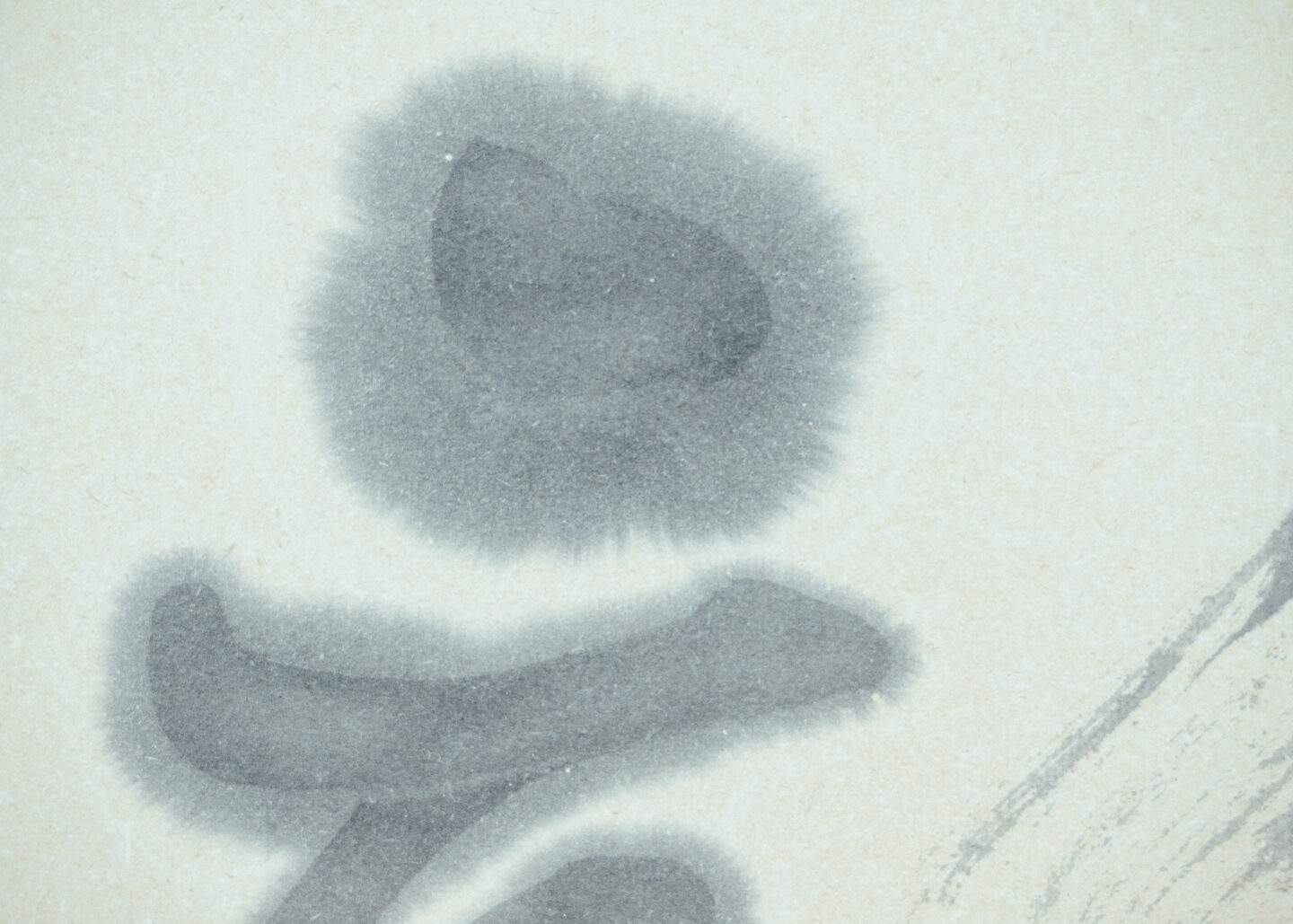

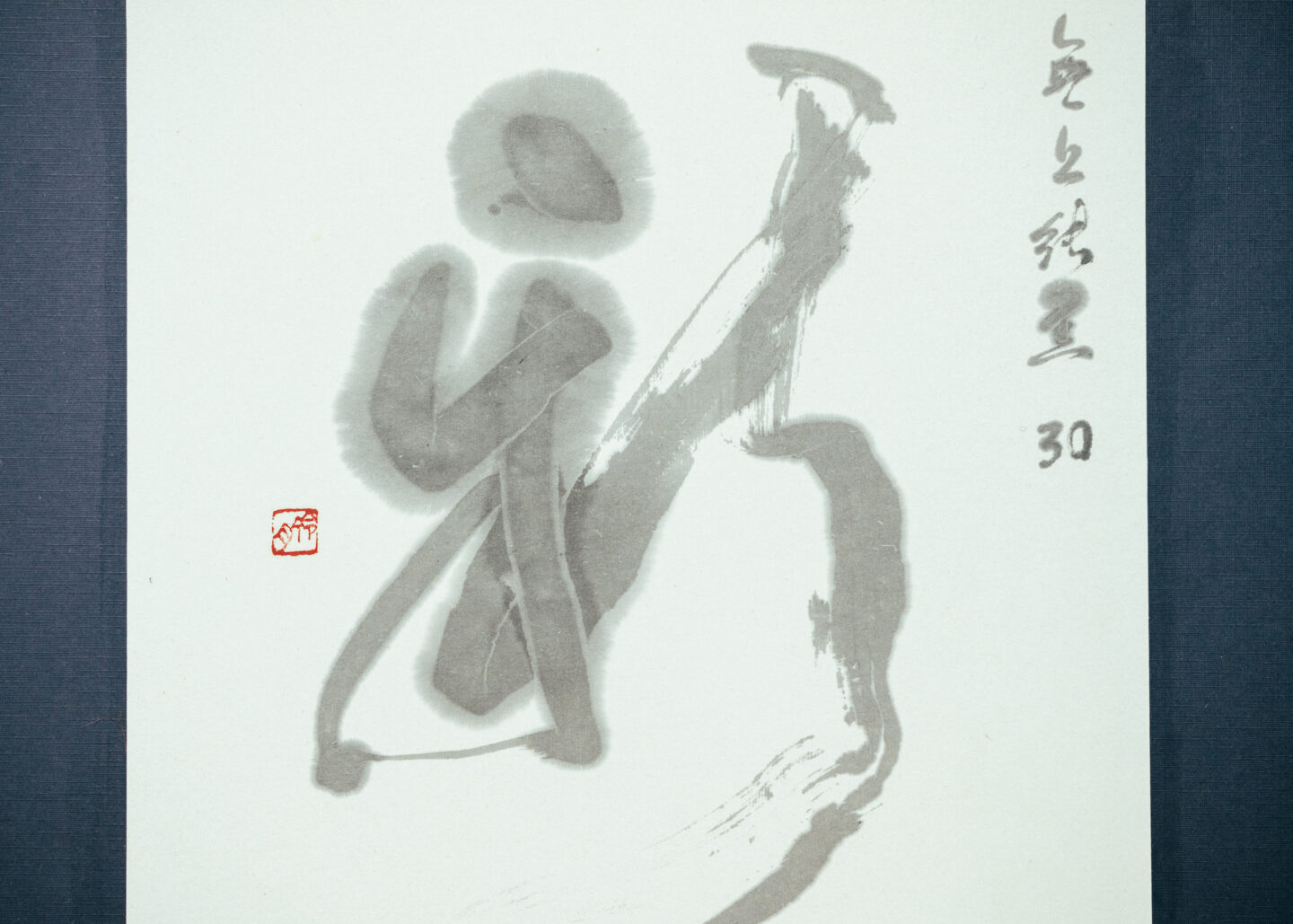

墨が描き出す黒には、かすれや濃淡だけでなく、「にじみ」と呼ばれる独特の表情がある。なかでも淡墨(=水で薄くのばされた墨)で表現されるにじみは、繊細で奥行きのある世界をつくり出す。淡墨の魅力は、揺らぎや曖昧さにこそ宿る。輪郭がにじんでいく過程のなかに、墨という素材ならではの豊かさが浮かび上がってくるのだ。

墨液のなかには大小さまざまな粒子が存在しており、それぞれが異なる役割を果たす。比較的大きな粒子は筆跡の「芯」となって紙に残り、微細な粒子は水分とともににじみ出して「にじみ」となる。粒子の分布が広がるほど、書かれた線のなかに多様な質感が生まれるのだという。

にじみの表情がもっとも豊かに引き出されるのは、固形墨を天然(石)の硯で磨ったときですね。液体墨は粒子の大きさがすべて均一に造られていますが、固形墨は天然の硯の上で磨られることで、粒子の大小が混ざり合います。微細な硯の凹凸が墨を砕き、場所によって粗い部分もあるからこそ、不均一で複雑な粒子構成になるんです。その違いが、にじみの立体感や深みに繋がっています。(影林)

また、製造から3〜5年ほど経過した墨は、膠の加水分解が進んで粘りが弱くなり、筆運びが軽やかになってくる。膠が少しずつ減っていくことで、煤の粒子が紙の繊維に絡みやすくなり、にじみとして表面に現れるようになる。こうした変化が進むことで、透明感のあるにじみが生まれ、筆跡とのコントラストが増し、立体感をともなった豊かな表現へとつながっていく。

緻密に造られた墨ほど、経年変化が美しく現れると言われている。一方で、湿度の高い環境に保管された墨、粗雑に造られた墨は、加水分解が急速に進み、煤の粒子が過剰に凝集してしまうことから、にじみの表情は鈍くなり、墨の持つ繊細な表現が損なわれてしまうこともある。にじみは偶然のようでいて、素材と時間、そしてすり方や紙の性質が絡み合って生まれる複雑な現象なのだ。

紙の上に空間を生み出す、墨の不思議

墨の筆跡が交差するとき、線が引かれた順序が視覚的に現れる現象をご存じだろうか。淡墨(=水で薄くのばされた墨)で書かれた作品をよく見ると、あとから書いた線が先の線に触れた部分で弾かれたように途切れ、まるでその下に潜り込んだかのように見えることがある。

永楽庵で淡墨を試し書きさせてもらった際、線が立体的に交差する現象が実際に目の前で起きたことに驚かされた。濃墨では見過ごしがちな筆跡の構造が、淡墨でははっきりと立ち現れてくる。特に膠の力が強い新しい墨で、先に引かれた線のまわりに目には見えない膜のようなものが形成され、後から引いた線が弾かれることで、交差部分に自然な奥行きが生まれるのだという。

時間が経つにつれて膠の成分が分解されていくと、この効果は少しずつ薄れ、最終的には線同士が重なって見えるようになる。淡墨だからこそ見えてくる意外な現象に、あらためて墨の興味深さを感じさせられる。

墨がもたらす、生きた黒

今回、墨運堂での取材を通して強く印象に残ったのは、墨が「生きている」という感覚だった。墨は自然環境と素材、そして感性が織りなす「生きた黒」であるということを、体験を通じて実感することができた。

墨の主な原料である煤と膠のうち、煤は比較的安定した性質を持つ。一方で、膠は動物性のタンパク質から造られており、温度や湿度といった自然の環境に敏感に反応しながら、日々状態を変化させていく。「百選墨」を始めた8代目・松井茂雄氏は『墨運堂墨譜 百選墨』のなかで、次のような言葉を残している。

「膠の変化が、墨の成長や寿命に大きく影響を及ぼしているのです。墨はたえず呼吸しています。これは、墨が自然の環境に順応している証拠です。(中略)寒中に造られた墨が、春から秋にかけての雨の多い季節に湿気を吸い、秋から初春にかけて湿気の少ない乾燥期に水分を吐き出し、人間があたかも呼吸しているのと同じように、墨も毎日湿気で呼吸を繰り返し、一年を通して、太ったり痩せたりして成長していきます。年々の繰り返しにより膠が変化し墨質が変化して、古墨という枯れた墨色の墨へと変わってゆくのです。これを見たとき、墨は“生きている”とつくづく感じます。このためにも、長生きできる墨、従順な墨質の墨を造らねばと思っております。」

今回お話を聞いた影林さんは「数ある画材のなかでも、墨はおそらく唯一、人の気持ちのようなものまで表現できる素材ではないでしょうか」と語る。書き手の内面に寄り添い、感情の揺らぎまでも映し出す墨だからこそ、「墨を磨る」という行為そのものに深い意味があるのだという。

「この会社はね、『墨を磨る』文化を何としても残したいという気持ちの強い会社なんです。固形墨は楽な商売ではありません。売れ行きに関係なく職人の手間も人手も必要です。でも、それでも固形墨を造り続けるのは、この文化を絶やしたくないという思いがあるからなんですよ。」

素材と職人技術、人の感性が結びついて生まれる墨は、時間とともに状態を変えながら、黒という色の奥行きを深めていく。表現の技術が移り変わっても、墨が描く黒のなかに宿る美しさや豊かさは変わることなく、これからも人の心に響いていくはずだ。墨は、ただの黒ではない。生きて変化し続ける、文化そのもののような存在なのかもしれない。

参考文献

株式会社墨運堂『墨運堂墨譜面 百選墨(上巻)』,1985年

株式会社墨運堂『墨運堂墨譜面 百選墨(下巻)』,1997年

影林清彦

奈良県生駒市出身。1977年、株式会社墨運堂に入社。営業部に配属後、札幌営業所所長、東京店営業課長、福岡営業所所長を歴任。2022年9月より、墨運堂敷地内にある『墨の資料館』および『がんこ一徹長屋』の館長を務める。1955年生まれ。