黒い花って、あるの?

植物がつくりだす色の豊かさには、いつも驚かされる。鮮やかで色とりどりの花々は、いつもの散歩道を静かに彩り、見る者の心をふっと軽くしてくれるようなエネルギーを宿している。しかし、その色とりどりのなかに、黒が少ないと感じるのは気のせいだろうか。「無彩色だから?」という安易な仮説は、道ばたに白い花を咲かせる野草の多さに打ち消され、黒だけが少ない…という不思議さへの興味を、いっそうかき立てるものとなる。花にとって、黒という色はどんな存在なのだろうか。

WONDER第10回では、生物学・生命科学を専門とする久保浩義先生にお話をうかがい「黒い花」の実態に迫る。黒が現れる生物的なメカニズムと、人間と黒い花のかかわり。天然と人工、2つのベクトルから「黒」の不思議を探っていきたい。

黒い花って、あるの?

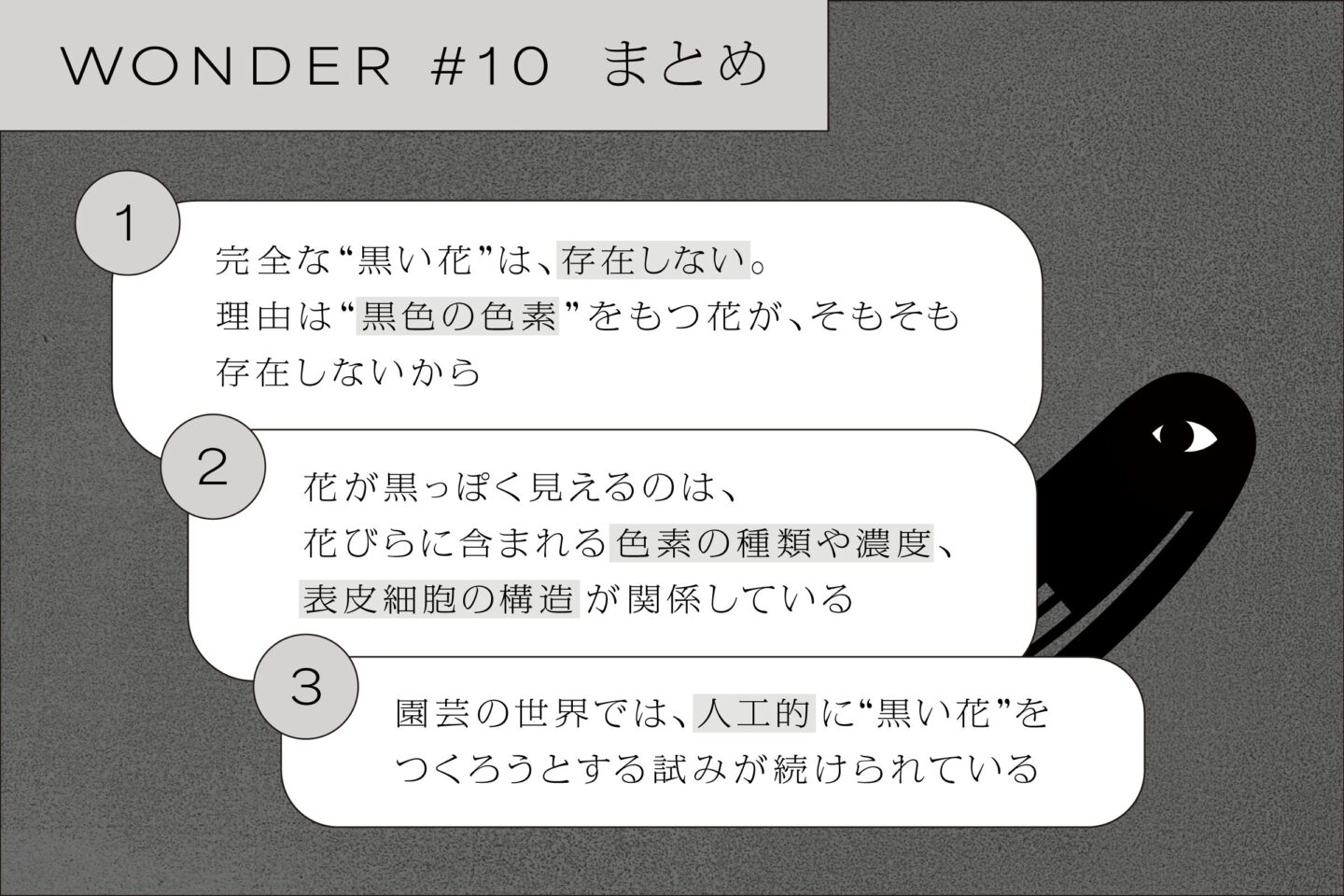

最初から少しがっかりさせてしまうかもしれないが、「自然界に黒い花は存在するのか?」という、今回の核心となる問いの答えは、「存在しない」というものだった。「完全に黒い花」が存在しないと言っていい理由について、久保先生はシンプルに語る。

そもそも“黒色の色素”を持つ例が、植物の花において存在しません。つまり、完全に“黒色”の花というものは自然界にはないのです。(久保)

なるほど。黒い色素が植物に備わっていない以上、完全な黒い花が咲くことは構造的に不可能だ。だが一方で、「黒いバラ」や「黒いパンジー」などを見かけたことがある人もいるだろう。さらに、「クロユリ」など、黒という名を冠した花の存在も気になるところだ。

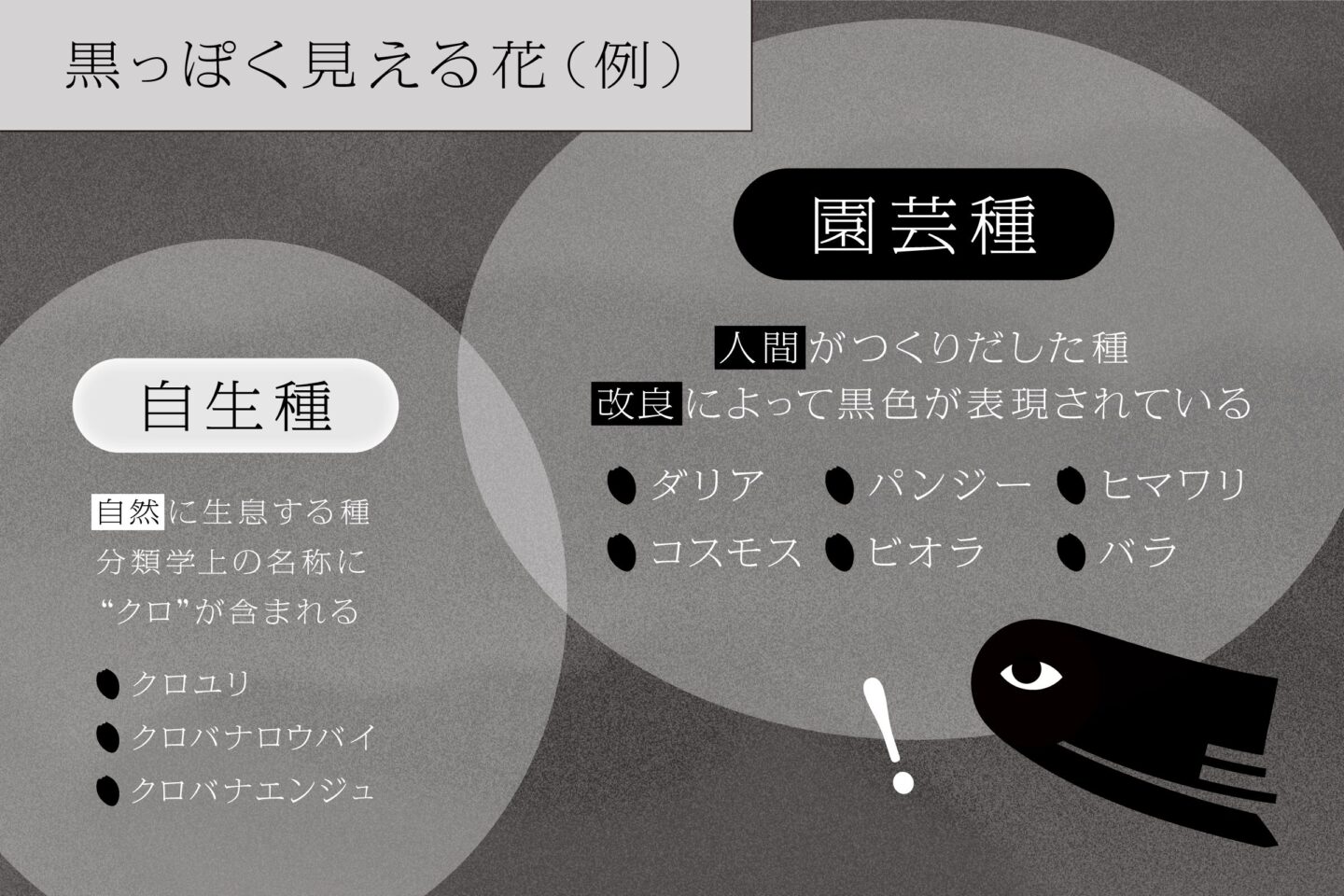

クロユリやクロバナロウバイのように、自然環境下で咲く花のなかにも、人間の目に“黒っぽく見える”という理由から、クロという名が付けられた種もあります。また、装飾的な美しさを追及して人工改良が行われてきた園芸の世界においては、おそらく人間のニーズに応えて、黒く見える花も生み出されてきていますが、黒いバラも、黒いパンジーも、黒の色素を持っているわけではありません。赤や紫といった色が非常に濃くなることで、結果的に黒に近い色に見えることはありますが、あくまで人間の目に黒く映っているということであって、科学的には“黒”とは言わないのです。(久保)

あらためて整理をすると、花には、自然のなかで咲くものと、園芸店で扱われるような鑑賞目的に改良されたものの2つがあるのだが、そもそも自然環境下においては黒く見える花すら珍しく、私たちが「黒い花」として認識していた多くの例は、人工的に生み出されたものであることに気づく。

自然環境下で咲く花のなかで黒く見えるものの例としては、「クロユリ」「クロバナロウバイ」「クロバナエンジュ」などが挙げられるが、いずれも赤紫や濃い赤褐色の色素を持っており「黒」ではなく「黒に近い色」をしている。

園芸の分野では育種(※)によって、「黒蝶ダリア」や「チョコレートコスモス」、黒いパンジーや黒いビオラなど、黒色に近い品種が数多く生み出されてきた。これらはすべて人工的に選抜・交配されたものであり、自然界には見られない深い色合いを実現しているが、いずれにせよ「黒」の色素を持つわけではない。

やはり、さまざまな色彩の品種がある花において、「黒」という色はある意味、特別なのだろう。

(※)育種:生物の遺伝的な性質を改変し、病気に強い、成長が早い、品質が良いなど、人間に有用な形質を持つ新しい品種をつくりだす技術やプロセス

どうして花にはこんなにいろいろな色があるの?

自然環境下に咲く花、園芸用に生まれた花、両者ともに色のバリエーションは無限に思えるほど多い。さらには桜色や桃色、薔薇色などが色名称として定着していることからも、花にはカラフルなイメージが根付いている。そもそも、私たちが目にする花の色は、どのような要素でできているのだろうか。

色素を細かく見ていけば種類はいろいろありますが、大きく分類すると“カロチン類”、“フラボン類”、“アントシアン類”の、3つのグループに分けられます。グループ分けをすると、意外とシンプルなんです。(久保)

■ カロチン類 :黄色や橙色を示す

■ フラボン類 :白や淡い黄色を示す

■ アントシアン類:赤や紫、青を示す

なんと、日々目にしている色とりどりの花々が、わずか3つの色素群から成り立っているとは。“カロチン類”、“フラボン類”、そして“アントシアン類”も、植物が自ら合成する色素だが、混ざり方や重なり方、含まれる量の違いによって、私たちの目には驚くほど多彩に映るのだという。では、黒い色素を持たない花のなかに、黒く見えるものがあるのは、どのような仕組みによるのだろうか。

花が黒く見える仕組み

実は“花が黒く見える”のは、2つの異なるメカニズムによるのだと久保先生は語る。ひとつは、花びらに含まれる色素が濃くなることで光の多くが吸収されてしまい、暗く見えるというもの。もうひとつは、花びらの表面構造によって光が反射して戻ってこないため、肉眼により黒っぽく映るというものだ。では、それぞれのメカニズムについて、久保先生の解説をもとに詳しく見ていこう。

植物の花びらが黒っぽく見える場合、たいていは“アントシアニン”という色素が非常に多く含まれていることが要因です。アントシアニンは、赤や紫、青といった色を発色させる色素グループです。アントシアニンというのは水に溶けやすい“水溶性色素”で、pHの影響を受けて色が変わるという特徴がありますが、細胞内では弱酸性の状態にあるため、通常は赤色から紫色に発色します。

花が黒く見えるのは、花びらの細胞のなかに大量にアントシアニンが蓄積されている場合。そうするとほとんどの光を吸収してしまい、たとえ実際の色素は赤色や紫色であっても、肉眼では“黒っぽい”と認識される。いわゆる“黒い花”とされる多くのものは、こうしたメカニズムで黒く見えている場合が多いのです。

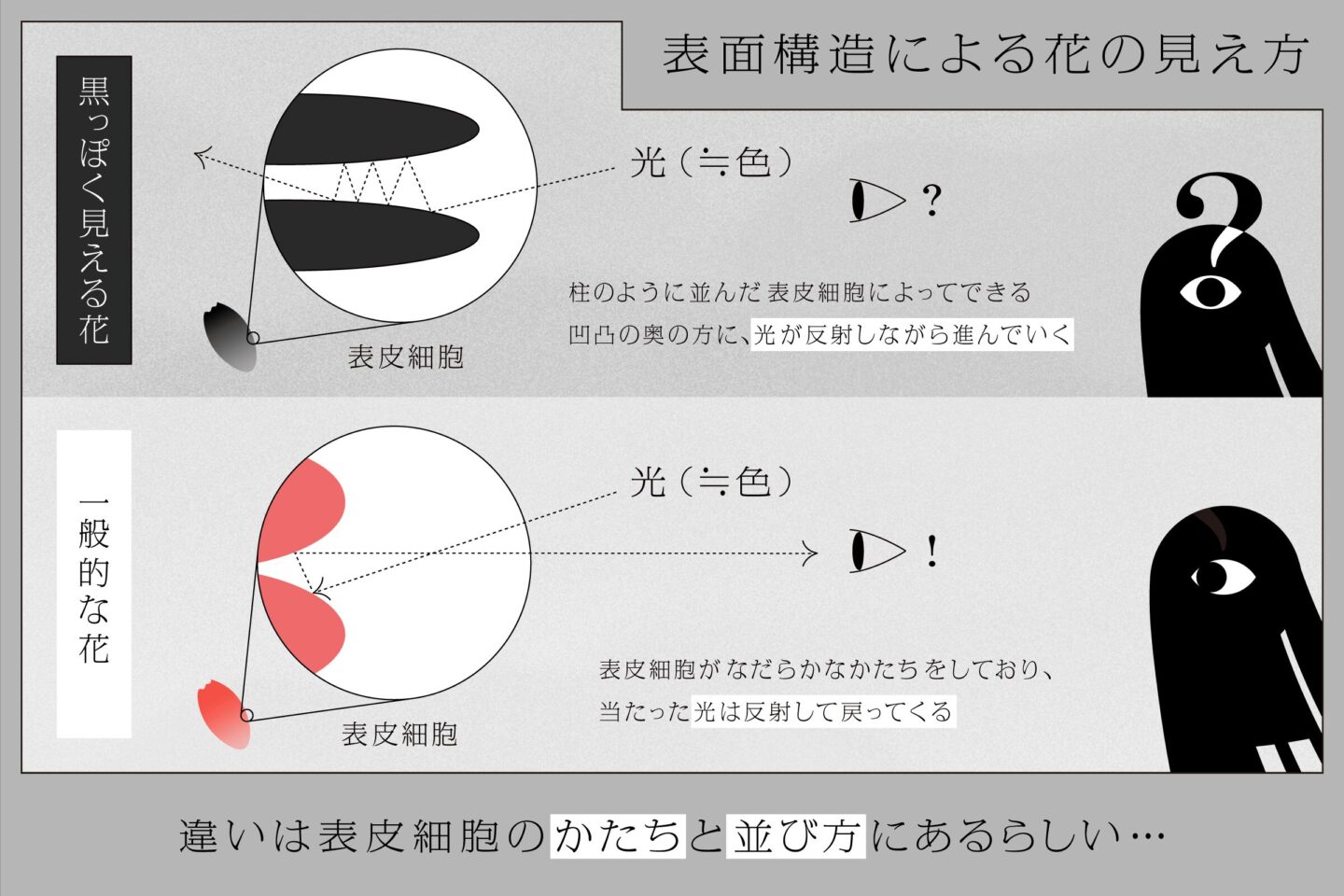

もうひとつ、花びらがいっそう黒っぽく見える理由として、含まれる色素の種類や濃度の他に、花の“表面構造”があります。たとえば、花びらの表皮細胞が細長い柱のように並ぶ構造をしていると、表面に大きな凹凸ができ、そこに当たった光が反射しながら凹凸の奥の方へと入り込んでいった結果、外側へ反射される光の量が少なくなり、私たちの目には暗く、黒っぽく見えるんです。ベルベットのような質感に近いイメージですね。

ただし細胞構造が光を奥に進ませるような構造をしていても、花びらに含まれる色素の量が少なければ、反射される光が多くなり、黒っぽく見えるには至りません。また、花びらに厚みがあると、黒っぽさがより際立つ傾向もあります。(久保)

花がより黒く見える背景には、花びらに多く含まれる色素の種類や濃度、そして表皮細胞の構造が関係している。しかし、本来花の色の役割は見た目の美しさにとどまらない、生物としての重要な意味をもっているように思える。天然の花にとって、色はどのような役割を果たしているのだろうか。そもそも、黒く見える花は、自然界で生き延びていけるのだろうか。

花にとって、色はどんな意味をもつ?

色は、花にとって繁殖という目的に直結する重要な要素である。多様な色彩をまとうことは、受粉を助ける昆虫や鳥を誘引するためにやはり有利なのだろうか。

花の色には、やはり昆虫などの送粉者を引きつけるという役割があります。特にミツバチのような昆虫は、紫外線を含む波長の光を見ることができるため、人間の視覚とは異なる色の世界を見ているんです。そういった昆虫たちは、青や紫、黄色など、比較的明るい色に引きつけられやすい傾向があります。(久保)

となると、黒く見える花は、鳥や昆虫への視覚的アピールという点では不利に働く可能性があるだろう。黒という色は光を吸収してしまうため色の発現が弱く、昆虫にとって発見しにくいと考えられているからである。

とはいえ、花の戦略は色だけではありません。たとえばクロユリなど、黒っぽい花のなかにも特有の強い香りを放つものがありますが、匂いも送粉者を引き寄せる重要な要素。色が地味でも、香りや咲く環境など、他の要素でカバーしている場合もあるんです。(久保)

人はなぜ黒い花をつくるのか

「黒く見える花」だとしても自然界では珍しいのは、そもそも黒の色素を花自体が持たないため。また、黒く見えること自体、花にとっての優位性はあまりないことも理解ができた。しかし園芸の世界では、深みのある黒をまとったバラやパンジー、チューリップなどの花々が数多く存在している。これらは、なぜ作られたのだろうか。

ニーズがあったから…ですね(久保)

少なくとも江戸時代には、育種の起源となる記録が残されているのだが、なかでもアサガオは、多様な色やかたちに変化させることが庶民の間で盛んに行われた例だという。「変化アサガオ」として観賞や品評が文化として定着してくると“珍しい色”、“新しいもの”を求める人が当然出てくる。そうした営みの延長線上に“自然には存在しない色”のひとつとして、黒も求められるようになったのかもしれない。

「黒い花というのは、色素だけでなく、細胞の構造や光の反射など、いろいろな要素が複雑に絡んで“黒っぽく見える”ようになっています。だからこそ、見る角度や環境によって印象が変わる。そこがまた、黒の面白さかもしれません」(久保)

ふと外を歩いていると、自然のなかに黒は意外と少ないことに気づく。影や土にはあっても、あらためて見渡すと「真っ黒」に出会うことはなかなかない。しかし「どうして黒いものがないんだろう?」と感じてしまうとき、それはいつの間にか私たちの意識に、黒という色が当たり前に根づいているということなのかもしれない。

いまでも園芸の世界では、人の手で黒い花をつくろうとする試みが続けられている。自然に発生しない黒に、あえて手を伸ばす人間の好奇心や探究心。その理由は、美しさや個性、未知なる景色を求める人間の性にあるのかもしれない。気がつけば今日もまた、私は目の前に広がる世界のなかに、黒を探している。

【参考文献】

『改訂版 花の色の謎』安田斉・著

久保浩義

信州大学理学部特任教授、信州大学名誉教授

1958年富山県生まれ。1982年京都大学農学部農林生物学科卒業、同大学院修士課程博士課程修了。1988年より2024年まで信州大学理学部で教壇に立つ。専門は植物分子生理学。シロイヌナズナやゼニゴケを材料に用いて、植物の色素合成を調節している遺伝子の働きを調べている。大学院時代はカビの光屈性の研究を行っていたが、真っ暗な中で顕微鏡を覗きながらカビの先端に光のビームを当ててカビが曲がる様子を観察するという暗い研究を行っていた。趣味は60年代後半ロック。