名和晃平─黒を媒介し、立ち上がる知覚

彫刻家・名和晃平は、彫刻、絵画、インスタレーション、パフォーマンスなど多様な手法を通じて、知覚と物質、生命と非生命の境界を探り続けてきたアーティストだ。彼の作品群には、繊細でありながら大胆な空間感覚と、視覚を超えた根源的な問いが横たわっている。

『黒の研究所』が名和晃平という彫刻家に強く惹かれる理由は、「黒」のとらえ方に、まさに私たちが「黒」を通じて探求したい深さと広がりを感じるところにある。多様な表現を横断しながら、名和は常に「生命とは何か」「存在とは何か」という普遍的な問いを投げかけ続ける。

名和晃平が「黒」をとらえ、向き合ってきた軌跡を辿り、彼自身の思想や哲学とどう結びついているのかを探っていく。静かに、真っ直ぐに語られる言葉を通して、「黒」という存在が名和にとっていかなる意味を持ち、どのようなかたちで作品に投影されてきたのかを記録しよう。

「意識の場」として扱われる「黒」

これまで数多く「黒」を扱う作品を発表してこられたかと思うのですが、名和さんは「黒」をどのような存在だととらえていますか?

名和

視覚的に締まりが出るというのはありますが、例えば最近スイスのジュネーヴで発表した舞台作品《Mirage》では、「黒」を「色」というよりも、感覚を研ぎ澄ませ、意識を集中させるための媒介となる「場」として扱っています。洞窟の中での原初的な体験を感じさせるような「闇」をつくり、そのうえに色彩を浮かび上がらせていきました。「闇」とは、思考や感覚の焦点を導くための装置のようなものであり「意識をフォーカスする場」のようなイメージです。

近代以降の美術館やギャラリーのフォーマットとして「ホワイトキューブ」(※1)というものがありますよね。白という背景が作品を際立たせるという発想です。でも、劇場や映画館のような黒に包まれた環境、いわば「ブラックキューブ」では、鑑賞者は外界を遮断され、没入感とともに作品に向き合うことができる。光があって初めて闇が意識されるように、黒はただ暗いのではなく「光を感じさせるための構造」だと思うんです。

そして白と黒の対比は、人間の認識について考える上で非常に重要なポイントであるように思います。たとえばバイナリーコード、バーコード、QRコード、そして印刷物の文字。これらは光の反射率の極端な差異、すなわち「白と黒」によって成り立っており、そのコントラストが情報を顕現させている。そう考えると、黒は情報の輪郭を規定するために不可欠な存在なのかもしれません。

(※1)ホワイトキューブ:装飾や凹凸が排除された白い空間

白と黒は単なる色彩の対比ではなく、情報、意識、知覚の構造そのものに関わっている。

名和

そうですね。自然界では、生物は敵から身を守るために保護色やカモフラージュ模様、警告色を身にまといますが、それらの多くも、コントラストに依存しています。極端な例では、白と黒のストライプによるダズル迷彩、あるいはモノクロの模様が警戒や擬態に使われます。つまり、色彩の対比によって生まれる情報の明瞭さは知覚だけでなく、生存そのものに関わっているのです。白と黒の対比構造は、テクノロジーの文脈だけでなく、生命の秩序そのものとも地続きだと言えるかもしれません。一般に、植物は緑、動物は茶系や赤味を帯びた色を持っていますが、それらはひとたび死を迎えると、炭化や灰化といったプロセスを経て黒や灰色に変化します。黒とは、生命と非生命の間を行き来するような存在でもあると思うんです。

「黒」の多様な表情を引き出し、具現化する試み

素材の形状や質感によって見え方が大きく異なる「黒」ですが、制作の際、どのように選定、操作をされているのでしょうか?

名和

「黒」とひと口に言っても、素材の特性や光との関係によって印象は大きく異なります。完全な闇とも言える漆黒は、実は自然界にも美術の素材にもなかなか存在しません。だからこそ、どう黒を成立させるかが作品ごとに異なるテーマになります。

たとえば「Direction」というペインティングシリーズでは、絵具の混色と表面の質感で黒の印象を操作しています。この作品は、黒いインクの帯を重力に従って垂らすように描くのですが、インクの色味や質感を組み合わせることで、黒の中に複雑なニュアンスを持たせているんです。初期は、黒に微量の赤や青を加えることで、にじみの部分がわずかに紫がかったり、赤みや青みを帯びて見えるような色彩をつくっていました。さらに、マット(つや消し)とグロス(光沢)の黒を使い分けることで、光の反射や吸収の度合いも調整しています。たとえばマットな黒の上にグロスの黒を重ねると、光の当たり方で表情が際立つんです。その微妙な違いが、観る角度によって変化する視覚体験を生み出します。絵画でも彫刻でも、黒の「性格」は素材との関係性のなかで決まっていきます。にじみや光沢、そして視点の移動による変化。すべてが多層的な黒を見せることを意識しています。

一方で、こうした塗料の黒とは異なる、物理的・構造的なアプローチもあります。たとえば、韓国のPaceGalleryでの個展「Cosmic Sensibility」(2023)で発表した「Spark」という彫刻作品シリーズでは、表面に黒いベルベットを用いました。この素材は起毛加工によって光が乱反射するため、まるで光を吸収したかのように見えるんです。これは古い一眼レフカメラのレンズフードの内側にも用いられており、いわば「光を閉じ込める」という発想が根底にある素材だと言えるかもしれません。

「Element-Black」という作品では、黒い紙を下地に、さまざまな黒を重ねているとお聞きしました。

名和

「Element-Black」は版画作品なのですが、これは「版画は白い紙に刷るもの」という前提に対して疑問をいだいたところから始まっています。先ほども述べたように、劇場や映画館などでは空間は暗闇から始まり、そこに光を加えることで物語が立ち上がりますよね。その構造に近い感覚を版画でつくりたいと思ったんです。漆黒の下地の上へ、黒に微細な色彩を混ぜたインクを重ねていくことで、洞窟空間に手で触れるような、触覚的な色彩体験が生まれないかと考えました。これには下地紙の素材も重要です。通常マットな黒の紙は表面が非常に繊細なので、触れると指紋が反射で浮かび上がってしまうこともあります。そのため多数のサンプルを比較し、手跡が残りづらい紙を慎重に選定しました。その下地の上に、グロスとマット、異なる質感の黒を織り重ねていくことで、空間的な奥行きをつくっています。

下地の黒に重ねているのは黒だけでなく、他の色彩も入っているのでしょうか?

名和

そうですね。黒インクにもさまざまな種類があり、この作品には微量の色彩が加わった黒を使用しています。たとえるなら「夜の公園の写真を撮る」ようなイメージでしょうか。暗闇のなかでも目が慣れてくると植物の持つ色がぼんやりと見えてきたりしますよね。薄暗いからこそ、色彩やテクスチャーに対する感覚は鋭敏になる。そうした体験を画面上で表現できないかと考えました。さらに「Element-Black」では、インクの艶や質感の違いによって光の反射が変化します。正面から静止して観るだけでなく、通り過ぎるように視線をずらしたり、自然光の変化の中で眺めてもらうことで、見え方が少しずつ移ろっていく。そうした変化そのものも、作品として受け止めてもらえたらと思っています。

「Catalyst」シリーズでは黒が物質的に用いられており「物質と感覚、生命と無機物」というテーマがより明確に立ち上がっているように感じました。

名和

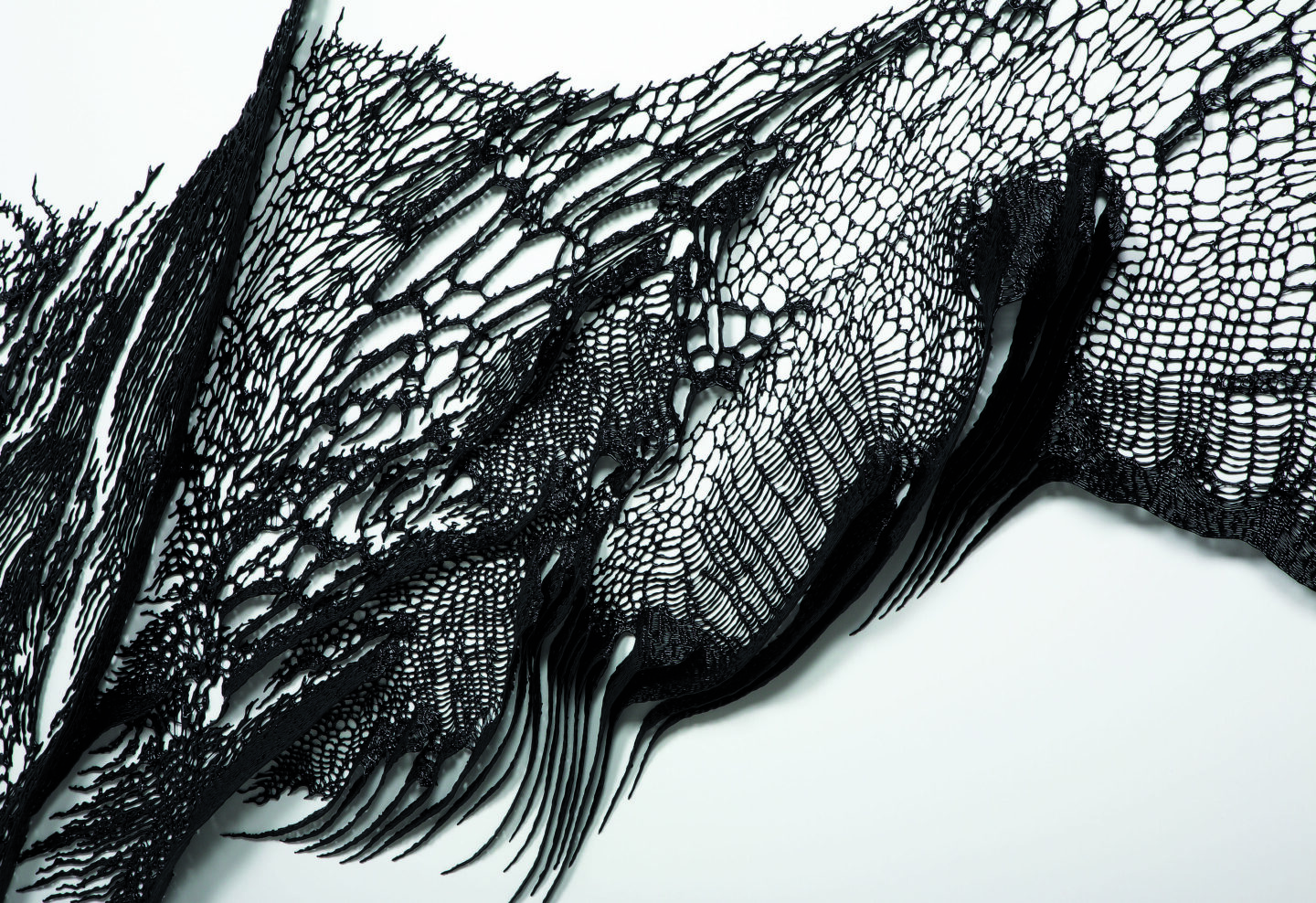

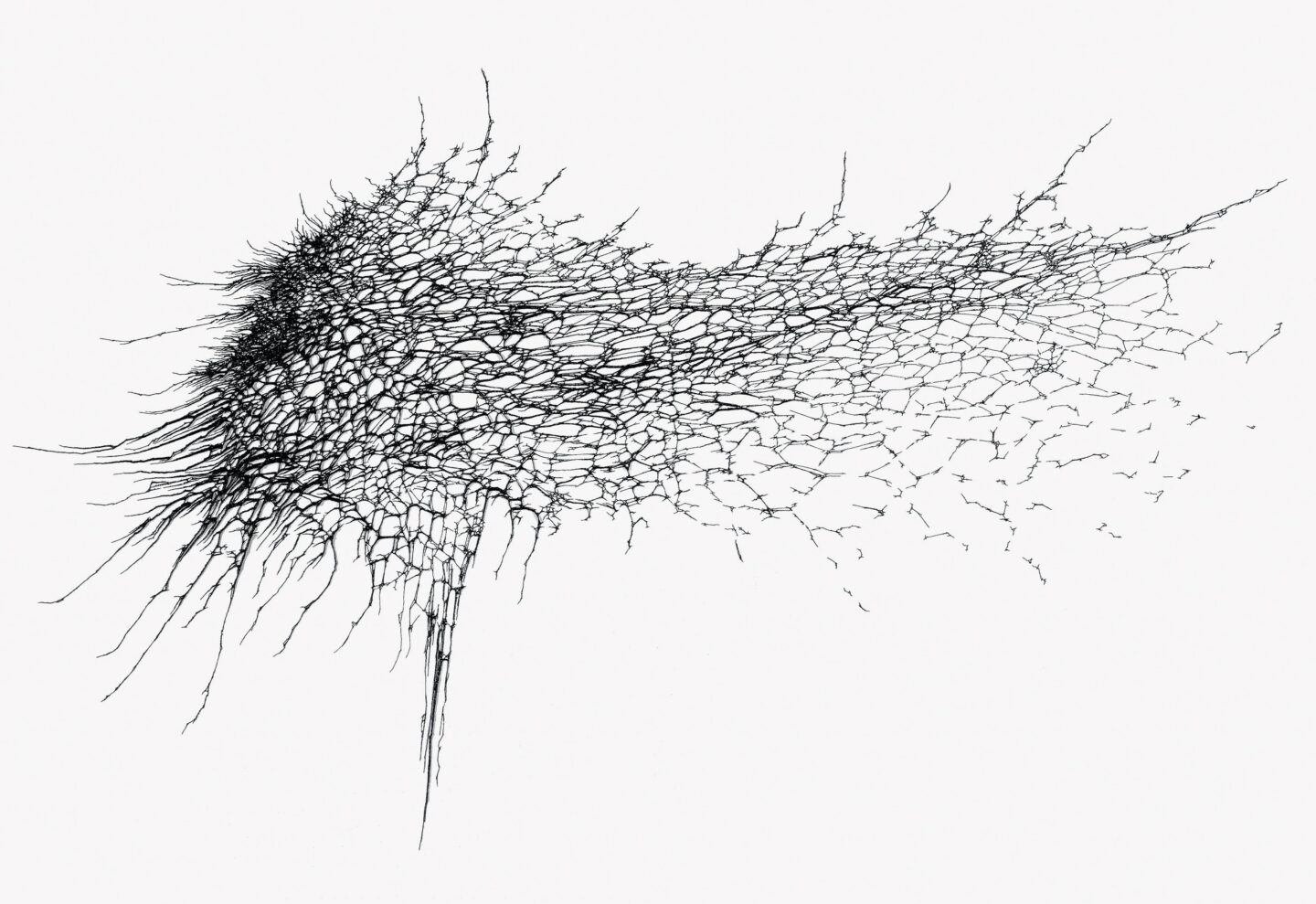

「Catalyst」はもともと「black yarn」と呼んでおり、2000年に京都の「そわか」というギャラリーのホワイトキューブ(白い空間)で制作したのが最初です。黒い熱可塑性の素材を使って、空間にどんどん侵食していくような表現ができないかと考えたのがきっかけでした。この作品は一見すると、壁や紙の上に描かれる平面作品ですが、実際には極めて薄い彫刻作品としても捉えられます。こうした既存のカテゴライズに収まらないところも、本シリーズの魅力ですね。これまでは黒や透明の素材を用いることが多かったのですが、最近では白も試しています。たとえば以前開催した個展「Sentient」で展示した(※2)作品は、麻キャンバスに白で描いていますね。とはいえ、「Catalyst」のシリーズ全体を通して、黒という色は基調であり続けています。

また、空間に侵食していくような造形は、粘菌や蔦のように、ある種の欲望を持って広がっていくものとして描かれています。異なる場所を起点として伸びていったものたちがある地点でつながり、ひとつの身体のようにふるまいはじめる。そんなあり方を、作品のイメージと重ねています。意識があるのかないのかわからないような存在が、身体の持つセンシビリティを介して環境に応答し、空間や光、養分を求めて伸びていくようなイメージで描きました。

(※2)東京・谷中の「SCAI THE BATHHOUSE」にて、2025年4月22日~7月12日まで開催された個展「Sentient」

名和晃平の生み出す造形を横断する「黒」

黒という色を起点に、作品同士がつながっていくような感覚はありますか?

名和

まず、「Element-Black」や「Black Field」のように、タイトルにあえて「Black」を入れた作品は、黒への意識がより強く働いています。他にも、たとえば「Catalyst」において熱可塑性の素材がつくり出す黒い線は、壁から離したままずっと出し続けると重力に引かれ、細い糸となってやがて床へと落ちていきます。こうした重力による「落下のかたち」は「Direction」や、黒いシリコーンオイルを用いたインスタレーション「Force」、あるいは滴り落ちる雫の形状を介して、彫刻シリーズ「Ether」などへと接続していきました。黒はそれらの造形的な連なりのなかで、素材を変えながら、彫刻的な概念を展開していく鍵としての役割を担っていたと思います。

2025年4月22日から7月12日まで開催されていた個展「Sentient」では、「黒」はどのような場として扱われていたのでしょうか?

名和

「Sentient」では、黒そのものはあまり前面には出ていません。ただ、《Cells in the Grotto》という作品では、洞窟のなかで生命が生まれようとしている、あるいはその機会を待っているようなイメージを表現しようと考えました。そのため、全体を覆う洞窟のような場を、深い暗がりを意識した色で塗装しています。この洞窟のような空間のなかには複数のガラス球が配置されており、植物・鉱物・動物といった、生態系の異なる側面を象徴する素材——たとえば、動物の肉やラベンダー、もぐさ、とろろ昆布、海綿、鉱物、岩塩など——が封じられています。生態系とは、動物と植物が互いに補完しあうことでつくられていますが、興味深いことに、動物の血液が持つ赤色(ヘモグロビン)と、植物の持つ緑色(クロロフィル)は補色関係のようにも見えます。植物は光合成によって、太陽光を糖や炭水化物に変換してエネルギーにする。それを他の生物が食べ、エネルギーを分け合うことで全体の生態系が維持されている。すべてが互いの「セル(細胞・粒)」という単位をベースにしながら補完しあっているわけです。つまりその「セル(細胞・粒)」同士の違いや隔たりこそが、生態系の多様さにつながっていると思うのです。そして、植物にせよ動物にせよ微生物にせよ、それらが世界とかかわるところには、私たち間とは異なるかたちの知性が存在すると思っています。たとえば、植物には私たちのような中枢神経系はありませんが、動物を誘惑し、操り、自身を別の場所へ運ばせるといった驚異的な生存戦略と繁殖力を持っていますよね。この作品では、そうした生命を内包する自然そのものをひとつのインテリジェンスととらえ、それがいかに存在し、生きようとしているのかを提示しようとしています。

移りゆく表現のなか、変わらずある「黒」

「黒」という色は、長年の作品制作のなかでどう変化してきましたか?

名和

私にとって、黒は変わらずそこにあるものです。表現としては変化しているけれど、幼い頃に惹かれた色が、そのまま制作の基調色になっているな、と。時代や技法が変わっても、表現を支える根のようなものとして、これからも変わらず存在するのではないかと思います。

***

彫刻家・名和晃平にとって、「黒」は色であるとともに、意識を研ぎ澄ませるための場であり、知覚を立ち上げるための装置であり、彫刻の概念をさまざまな表現に展開、拡張させていくための触媒である。

彼が黒に向き合う態度には、一貫して「黒が持つ可能性」に対する信頼がある。たとえ表現技法や素材が変わろうと、思考が抽象に向かおうと、決してぶれることがない。《Mirage》では、舞台空間に「闇」という場を設定し、そこに色彩を浮かび上がらせることで、感覚の焦点を導く構造を組み上げた。「Element-Black」では、漆黒の下地をベースにかすかな色彩をにじませることで、触覚的な色彩体験を再現した。そして「Direction」では、マットとグロスという異なる質感の黒を重ねることで、反射の差異を際立たせ、観る角度や光の状態によって表情が移ろう、動的な知覚の層を構築した。黒は沈黙であり、構造であり、起点でありながら、終わりでもある。その多層性に目を向けたうえで、名和は「黒」を、自身の作品において扱ってきた。

我々『黒の研究所』がとりわけ興味深く感じるのは、名和の根源的な問いは黒を媒介としてあらゆる造形に通底しており、その結果、作品によってさまざまな黒の表情が引き出されているという点だ。黒は名和にとって一義的なものではなく、生命観や知覚への刺激、そして時間や空間に対する哲学を反映させるための存在として機能している。彼の作品に触れる際には、単に「見る」だけでなく、生き物としての自らが持つ知覚の回路が、静かに起動していく感覚をぜひとも味わってみてほしい。

名和晃平さんに聞く

Q&A of KURO

「やはり、宇宙は『黒』そのものだと思うんです。漆黒の空間に恒星などの星があることで光というものが存在していて、光が宇宙を飛び続けることによって空間や時間がそこに生まれる。真空状態の宇宙をイメージしたときに、ベースにあるのは完全な黒です。反射するものがない黒は、本当に深淵というか、どこまでも深い。色とも言えないくらい、深いものなのではないかと思います。」

黒の表現者

1975年生まれ。京都を拠点に活動。2003年京都市立芸術大学大学院美術研究科博士課程彫刻専攻修了。2009年「Sandwich」を創設。感覚に接続するインターフェイスとして、彫刻の「表皮」に着目し、セル(細胞・粒)という概念を機軸として、2002年に情報化時代を象徴する「PixCell」を発表。生命と宇宙、感性とテクノロジーの関係をテーマに、重力で描くペインティング「Direction」やシリコーンオイルが空間に降り注ぐ「Force」、液面に現れる泡とグリッドの「Biomatrix」、そして泡そのものが巨大なボリュームに成長する「Foam」など、彫刻の定義を柔軟に解釈し、鑑賞者に素材の物性がひらかれてくるような知覚体験を生み出してきた。近年では、アートパビリオン《洸庭》など、建築のプロジェクトも手がける。2015年以降、ベルギーの振付家/ダンサーのダミアン・ジャレとの協働によるパフォーマンス作品《VESSEL》《Mist》《Planet [wanderer]》の三部作を制作。2018年にフランス・ルーヴル美術館 ピラミッド内にて彫刻作品《Throne》を特別展示。2023年、フランス・セーヌ川のセガン島に高さ25mの屋外彫刻作品《Ether (Equality)》を恒久設置。2024年、ジャレとのコラボレーション4作目となるパフォーマンス作品《Mirage [transitory]》を福岡・博多で公演。2025年5月、ジュネーブで《Mirage》を公演。2025年10月に京都・11月に東京で《Planet [wanderer]》を公演予定。