寒川裕人─黒はただ、そこに在る

この世界には、「目に見えるもの」と「目には見えないもの」とがある。それぞれを物体としてイメージすると、両者は確かに別物なのかもしれないが、たとえば光と闇であればどうだろう。朝陽と闇、影と日向。両者にはつながりがあり、揺らぎ、溶け合い、重なりの気配を私たちに実感させる。おそらくたった今、この瞬間も、私たちを含むすべては、何かと隣り合って存在していることを想像させる。

現代美術家・寒川裕人は、絵画や彫刻、インスタレーションなど多様な表現を通じて、私たちが世界を「感じる」行為を問い直す表現者だ。2021-2022年、東京都現代美術館にて開催された大規模個展「ユージーン・スタジオ 新しい海 EUGENE STUDIO After the rainbow」では、空間に漂う静寂や、丁寧に積み重ねられた構成に深い印象を受けた。まるで自然のなかに身を置いたときのように、自分の内側に流れる時間にそっと意識が向いていくような感覚を得たことを記憶している。主題(作品)はもとより、空間や、鑑賞者の体験まで丁寧に設計しながら、寒川は、緻密さと豊かさに満ちた表現を続けている。この美術館での個展を観た、ASEAN地域に縁のあるコレクターたちによって建設が進められているのが、バリの世界遺産の麓に広がる約1ヘクタールの敷地に誕生する寒川裕人の常設美術館だ。そこでも、さまざまな「黒」の表現が展開される予定だという。

『黒の研究所』が寒川裕人という現代美術家に惹かれる理由は、彼が「黒」を通して、影や色彩、知覚の周辺に起こる揺らぎ、そこに生まれる奥行きに触れるような表現を生み出しているところにある。言葉で語るにはあまりに繊細で複雑な、存在と世界との接触面に、静かに光を当てているようにも見える。本インタビューでは、寒川の作品やその背景にある思想にも注目をしながら、彼が思う「黒」とはなにかをたどってみたい。その眼差しを通して私たちは「黒」を、世界をどのようにとらえ得るのだろうか。

闇によって揺り起こされる記憶と感情

まずうかがいたいのは、「想像」という作品についてです。東京都現代美術館の個展でも発表されたこの彫刻は、つくりだされた最初の瞬間から、すべての工程が完全な暗闇のなかで行われており、寒川さんご自身も含め、この像を「見た」ことのある人は誰ひとりいないとうかがいました。展示では、鑑賞者がひとりずつ暗闇の部屋に入り、この像に「ふれる」ことで体験がはじまるといいます。完全な視覚遮断のもとで彫刻にふれるというこの作品は、体験者によって非常に多様な受け取られ方があるのではないかと思いますが、特に印象深かった声があればお聞かせください。また、この作品において、黒=闇は体験に対してどのように機能しているのでしょうか?

寒川

私が直接話した中で印象深いエピソードといえば——たとえば、あるイスラム圏のご出身の方々が「制作者ですら誰ひとり実物をみたことがない手で作られたものは、世界でここにしかないのではないか」と話してくれたことをよく覚えています。たしかに正倉院の宝物ですら、職人はその完成形を見ていますよね。この像は、制作者である私自身ですら、その姿を「見た」ことがないのです。美術館で展示された像は財団に収蔵されているのですが、もちろんその方々も、像を見ることはできません。移動をさせるときでも、像は完全に覆い隠すようにお願いしています。

鑑賞者は、像に触れるかどうかすら、自ら選ぶことができます。実は、この作品の完成後、アトリエのなかの真っ暗な部屋で片付けをしおえて、はじめて客観的にふれてみたとき、私は思いがけず「これはかつてふれた母親の亡骸だ」と感じました。冷たく、動かず、人のかたちをしていて、どこか硬さを帯びている。自分でも忘れていた記憶が、触れた瞬間に立ち上がってきました。そのあと不思議なことに、そうした感覚を抱いたのは私だけではないことがわかってきました。実際に体験された方のなかには涙を流される方もいて、そのうちの半分くらいは、私がこの話をしていなくとも、人の生と死に触れた記憶が呼び起こされたというものでした。この像は、人生における経験と深く結びつきながら、その在り方を変容させていくようです。国やアイデンティティ、年齢はさまざまですが、実際に私がこれまでの鑑賞者と言葉を交わすことができる数は限られていますが、自分が聞けたほんの一握りの言葉だけでも、そこにどれほど多様な感覚が流れていたのかを思わずにいられません。そのとき初めて、この像の底しれない深さを知ったのです。人生の経験の深さ次第で、この像はなににでもなり得る。優美な人物像や動物の彫刻だとこうはならない。この像にはプロポーションや素材といった支配性がほとんど存在していないのです。

また「ああこれは、宗教が生まれる以前のかたちかもしれない」とも思いました。宗教という制度ではなく、それ以前に人が生や死、未知と向き合うために生まれた、もっと根源的なもののひとつ。人は、闇のなかで「何もない」と言われると途端に動けなくなるけれど、「ある」と言われたとき、その「ある」という事実だけで、歩くことができるようになる。そして好奇心や信頼、あるいは母性、情愛……気づかぬうちに封じていた感情や記憶が、不意に揺さぶられ、立ち上がってくるのだと作品から教えられました。

そして、自分自身の体験や、鑑賞者のさまざまな声を受け取って実感したのは、やはり闇のなかに置くものは「彫刻」でなければならなかったということ。かつて彫刻とはーー絵画もですが、「見る」以前に「触れる」ことに深く関わっていた存在だったはずです。現代の展示空間では遠ざけられがちな彫刻の本質が、ここでは初源的なかたちで立ち現れているように思います。

私がこの作品でいちばん記憶に残っているのは、像に触れたあと、そっと身体を離し、背を向けるその瞬間。触れていた時間はほんの数分かもしれませんが、そこに確かに「情」、さまざまな情のようなものを抱いていたことに気付かされるのです。

そもそも「想像」はどのような背景があって生まれたのですか?

寒川

アイデア自体は、12〜3年前、たしか2014年頃のことです。東北にある、かつて信仰の対象だった山を、真冬の夜に登ったことがありました。積雪は20メートルほど。途中で少し立ち止まる場面があって、10分ほどその場で静かに待っていました。すると周囲が徐々に霧に包まれていき、グレーの膜に世界が覆われ、光もかたちも失われているのに、気配だけが濃く感じられ、闇のなかでの不思議な感覚を覚えています。このとき初めて、作品の原型が私のなかに浮かんできました。

この感覚を背景に、実は「想像」の制作よりも前に「漆黒能」(2019、国立新美術館 シテ方:大島輝久)という作品を発表しています。「漆黒能」は、その名の通り、完全な暗闇の中で能を上演する舞台作品。観客は視覚を断たれ、声や足音、衣擦れの音など、気配だけで舞台を感じ取ります。約100人規模の空間で、小田原文化財団からお借りした能舞台と客席の距離は非常に近く、身体的な感覚が一層研ぎ澄まされる構成になっていました。ちなみにこの漆黒能という名前自体は、ギャラリー小柳の小柳さんとお話していたときに、名付けてくださったものです。能の形式に、見えていない世界を想像のなかに起こす「夢幻能」というものがあるのですが、演者の方が「暗闇は、能にとって本来のかたちの一つかもしれない」また、現代歌人の第一人者で能に造詣も深い馬場あき子さんの言葉を引きながら、「能に登場する亡霊や悪霊は闇の世界の住人達で、昔は闇の世界が現実として存在していたのだけれど、電光の発明により現代に闇の世界は無くなってしまったという話に思いを馳せた」と語ってくださったのが強く心に残っています。

「漆黒能」は演者の存在があってこそ成立する作品でした。それを圧縮するようなかたちでつくっていったのが、次の作品「想像」です。

移ろいの余白として作用する「黒」

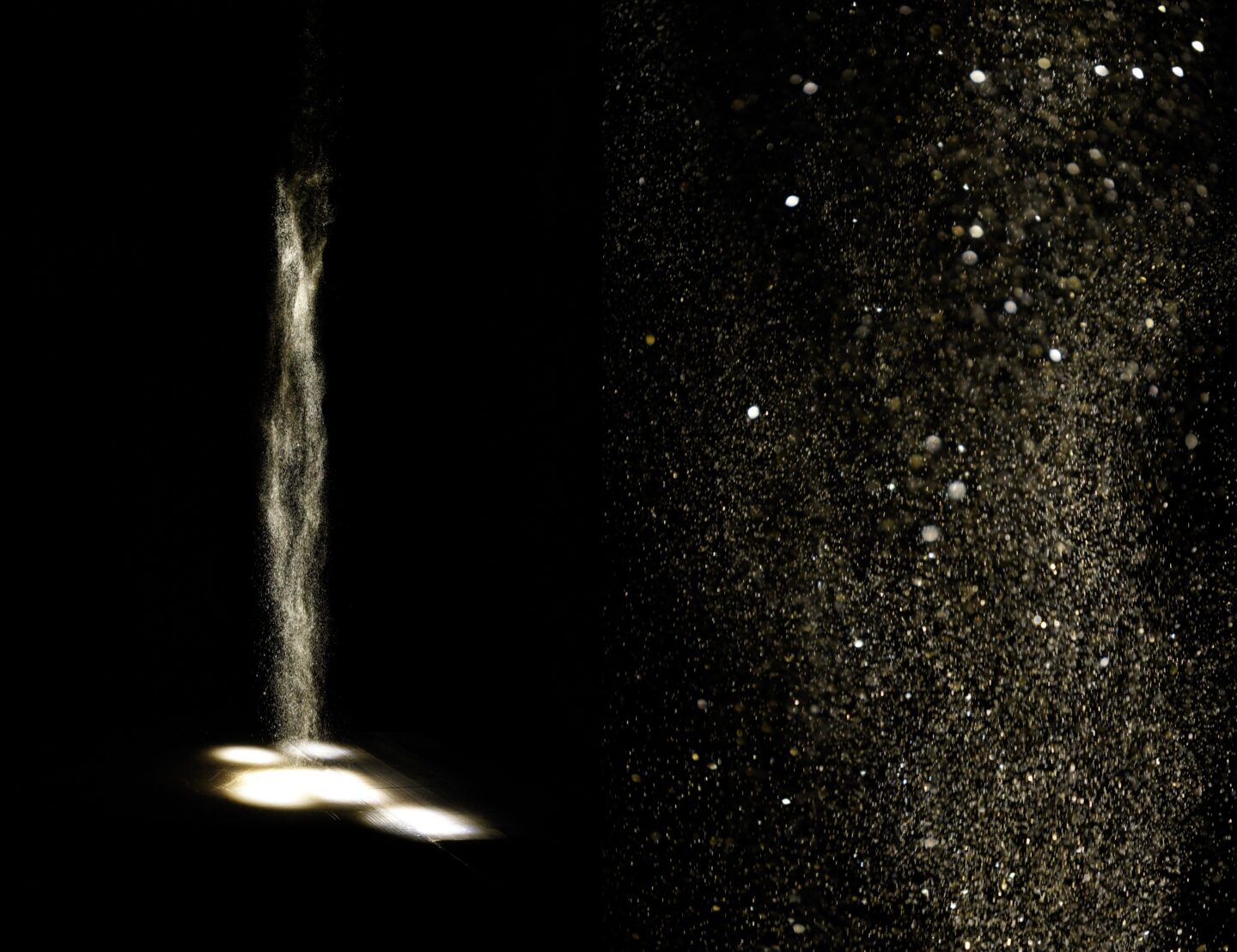

「Goldrain」では、空間や背景としての黒によって、繊細な光の動きが際立っていますね。粒子の煌めきは、距離や角度によってまったく異なる様相を見せ、近づいてみると宇宙空間に浮かぶ天体のようにも見えます。一瞬ごとにかたちを変える移ろいには、どこか諸行無常のような儚さが感じられ、ミクロとマクロとが同じ風景のなかに共存しているような印象を受けます。こうした作品において、黒という存在がもたらしている変化や効果について、ご自身ではどのように感じられていますか?

寒川

「Goldrain」という作品では、上空から金と銀のごく小さな箔の粒子が落ち続けています。ここにある十数万粒のものの大半は、5年間同じ粒子でもあり、循環するうちに時間をかけて欠けたり丸くなっていき、ひとつずつかたちが変わっていきます。油や水とは違って、例えると川のなかの石や砂のような状態です。作品のなかで、作品固有の新しい時間が生まれているような状態ですね。わずかに異なる数万粒のそれらが光に反応することで、その粒子たちが空中で煌めき、まるで一筋の光が降り注ぐような光景が現れます。映像だけを見ると、スロー再生をしているように見えるときもあるのですが、これは、れっきとした物理現象で、実体のある粒子によって生まれています。この作品が扱っているのは、いわば万有引力そのものなんですね。私たちがほんの少し動くだけで、その空気の流れが大気に、そして金銀の粒子に影響を与えます。そこに加わる変数があまりにも多く、だからこそ一瞬ごとにかたちが変わっていく。

この作品における「黒」の役割は極めて重要です。「Goldrain」では、光があたっている粒子と、あたっていない粒子が共存していて、一部の粒子はその間を行き来しています。ふっと現れて、ふっと消える。黒はある種「トラジションポイント」として機能していて、粒子がその切り替わりのあいだに入ったとき、存在が際立つことがあるように思います。すべてが明るければ、その複雑さは浮かび上がってきません。黒=闇があるからこそ、光の揺らめきが際立つ。明と暗の境界に生まれる微細な変化、その揺らぎの幅が広ければ広いほど、私たちの感覚はより深いものになっていきます。黒は「無」ではなく、移ろいや気配をはらんだ、豊かな余白として機能しているのです。

たとえば有名な作品を観るとき私たちはあらかじめ持っている知識や解釈をなぞってしまうことがあると思います。しかし寒川さんの作品は、観る者に委ねる力が強く、もっと素のままの自分で向き合うことを求められているようにも感じるのですが、その根底にある思想についておうかがいしたいです。

寒川

ありがとうございます。はい、言葉の前の状態に接しているような感覚が現代には必要だと思っています。表も裏も、黒も白も、本来は同じもののなかに共存していると思っています。白、黒、それぞれあっていいし、受け入れられる、受け入れられないという感覚も含めて、どちらか一方に立つというよりは、その両方がひとつのなかに共に在るということを、どう理解していけるかが大事なのだと思います。

少し話が逸れるかもしれませんが、いまの社会状況においては、10年前とも20年前とも違う「新しい考え方」があると感じています。強い言葉や、強いイメージというのは、たしかに人の欲求には応えやすいけれど、一方で拒否されやすくもある。具体的すぎるものは、見た瞬間に判断が終わってしまうというか、そこから先に思考や想像が進まないことがあるんです。これは私たちの世代だけではなく、今後ほかの分野でもますます加速する感覚だと思います。だからこそ、いまはもっと、複雑さを自然として受け入れるあり方が必要とされているのではないかと感じています。

ただそこに在る揺らぎを、光と影は描く

「Light and shadow inside me」(=「邦題:私は存在するだけで光と影がある」)という作品タイトルが、生命が存在することの真理に触れるようでもあり、強く印象に残っています。

寒川

ありがとうございます。この銀塩のフォトグラムの作品のタイトルにある「私」とは、もちろん私自身の話ではなく、この絵であり、この作品を認知した人であり、ひいてはものごとすべてを指しているんです。すべてのものは、存在しているだけで超多面的な光と影をともに抱えている。そのことを作品タイトルに込めました。人も絵画も、あるいは情報も、現代では、どこかのみを切り取って見せることが多いけれど、本来はもっと複雑なダイレクションがあり、光と影が共にある。「Light and shadow inside me」では、それらを一枚に晒していくことを大きなテーマとしています。このシリーズは描くというよりも作品そのものに表裏や白黒の同居を物理的に体現してもらっていて、いわばコンセプトとプロセスが完全に一体で、この印画紙自身に体現してもらっている作品です。グラデーションは狙ってつくったものではなく、結果として自然に立ち現れているからこそ意味を成していると私は理解しています。

制作プロセスについてうかがわせてください。

寒川

「Light and shadow inside me」はモノクロの作品、そして翠色の作品からなるシリーズです。翠色の作品は一枚の紙を折り曲げて多角柱状に立ち上げたものを太陽光に晒すことでインクを退色させています。ある面には正面から光が当たっていて、反対側の面には絵自身の影によってその光が届かず、背面は影となり、それぞれの面で光が減衰しながら、滑らかに消えていく。その差が、光と影のグラデーションを生み出しています。つまり、太陽の光とこの絵そのもののみでこの模様は生まれているのです。

寒川

一方でモノクロの作品は、印画紙を折った多角柱のボディを、暗室のなかで数秒感光させるというプロセスでグラデーションができています。たとえばここ(アトリエ)にある3mの印画紙を48面に折っているものなどは物理的にも視覚的にもとても複雑な構造をしていて、それぞれの面に、紙という素材ならではのわずかな揺れや歪みが生まれると、そこに光が反応し、48面のうちの1面のなかにもさらにグラデーションが現れます。ずっと眺めていると焦点が合わず、色がぼんやりと動いているようにも見えてきますよね。紙は湿度や空気によって微細に変化するのですが、私たちの目ではとらえられないレベルのそうした差異も、光は敏感にとらえているんですね。これは、デジタル技術ではなかなか再現しづらい領域です。粒子レベルでの光の反射や拡散といった現象は、CG上では膨大なデータ量を必要としますが、翻って現実の物理世界の方がはるかに複雑なことが起きていて、この作品はその複雑な光の観測をした結果でもある。

また、このモノトーンの作品を暗い場所で体験すると、人間の視覚が持つ生理的な反応が見られるのも面白いところです。以前アトリエにいらした臨床医学の方や、この前はドイツでライプニッツ賞をとられた研究者の方がいらしたのですが、医学や生物学の分野では、目は「錐体」と「桿体」という二つの細胞で構成されていて、明るい場所では錐体が、暗くなると桿体が優位になるとされていますが、この作品と暗い場所で向き合っていると、錐体から桿体へと切り替わるのを自覚できるというお話になりました。黒に「適応する」体験が起きているとも言えますね。そうした身体的な変化も含めて、僕はこの作品を通じて、黒の豊かさを感じています。

モノクロと聞くと、無機質で寂しい印象を抱かれるかもしれませんが、そうした感覚を持つことはありません。微細な光の差異や人の身体機能が、黒のなかに豊かさを生んでくれている。白と黒という対比のなかにも、人の視覚でとらえきれないほどの多層的な印象が現れることを、この作品は示してくれています。

隔たりを超え、言葉にならない現象をかたちへと導く

寒川さんには具体的なモチーフを描かれていた時期もあったかと思いますが、近年は抽象的な表現が中心になっているように感じます。具象から抽象へと表現が移っていった背景には、何かきっかけや転機のようなものがあったのでしょうか?

寒川

大きな転機は、19歳のときに母を亡くしたことですね。それまでは写実的な絵を描いていて、具体的な色やかたちが好きでした。けれど、母の死から3ヶ月ほど経ったあるとき、それまで全く好みではないと思っていた抽象的な作品が「これだ」と、自分でも理解はできないけれども、何かが変わった瞬間があったんです。

具体的でないもののほうが、もしかしたら可能性があるのではないか。そんな想いが芽生えたのもその頃です。大きな変化や喪失、人生にはいろいろなことが起こる。私だけでなく、もちろん誰もが。しかし作品だけは、もしかするとほとんど変わらないものなのかもしれないと思うようになりました。

時に具象的なスケッチを描くこともあります。ですが、いまの世界に必要なのは抽象の方だと確信していて、さまざまな二項対立や言葉の観念を超えることが必須になってくる。実際、19歳の頃から、ものごとの境界というものが自分のなかではぼやけてきた感覚があります。たとえばある意味、真鍮や鉄、あるいは油絵の具のような素材も、僕にとっては自然物と変わらない。そういった見方が、自然と育っていったのだと思います。

また、具象のデッサンを学んでいた10代のころから、私は「目と脳がなにを見ているか」にとても関心を持ってきました。人間の目は、強い光源そのものではなく、光と影の境界線、移り変わるグラデーションに本能的に注目する。「Goldrain」のような作品でも、人は真っ黒な部分をじっと見つめているのではなく、変化していくその「際」をずっと見ているんですね。そういったことも、抽象というかたちで作品に反映されているのかもしれません。

「わかること」「わからないこと」の境に対する見方もそのあたりから変わってこられたのかなと感じます。

寒川

そうですね。私は自分の作品について、むしろわかっていないことが多いほうが面白いと思っています。もちろん作品の内容や耐久性、文脈など、もっとも知識を持っていると思いますが、もしかしたら全く違った見方を100年後の誰かが見つけるかもしれない。いますべてわかっているよりもそちらのほうが面白いですよね。仮に100年後に作品についての情報が100%になるとしたら、いま私が知っている情報が 20%くらいだとちょうど面白いな、と。美術に限らずですが、10年後、50年後に全く違う視点が加わって新しい見方が生まれるような状態に、どう作品を持っていくかというのは、私にとって非常に重要なことだと思っています。

寒川さんにとって「黒」というものは、影や闇、あるいは空間としての感覚が強く結びついている印象があります。これまで長く黒と向き合ってこられたなかで、現在のご自身にとって、黒はどのような存在になっているのでしょうか?

寒川

たしかに、初期からさまざまな種類の黒を扱い、単純な塗料や色としての黒よりむしろ、質や現象など、色彩を超えた黒のあり方を、実践していたような気がしています。たとえば「Goldrain」の影の黒、「想像」のなかの黒、「Light and shadow inside me」の黒、それぞれに空間や時間、知覚を結ぶ、異なる質があります。

僕にとって黒は、やっぱり豊かで美しい。素材が違うといった話ではなく、在り方そのものに豊かさがあるんだと思います。もし「黒」という言葉が存在しなかったら、もっと豊かに表現できたかもしれませんね。たとえば韓国語には、湖面のきらめきやさざ波のような「現象」を表す語彙がたくさんあるそうです。黒というのも、本来はそうした細やかな現象の集合なのかもしれません。いまは記号としての言葉が整理しやすく、使いやすくなっているけれど、言語と非言語の間をもっと深く理解できるようになれば、黒のとらえ方も、さらに豊かにひらけてくるのではないかと思います。

***

あらためて、黒とは何なのだろうか。完全な闇には、生き物としての本能的な怖れが生まれ、しかしそこが闇であるがこそ、触れる像には言葉にしがたい「情」や「信仰」に近い感覚を抱く。ときに光の煌めきを立たせる余白となり、人間の身体機能と重なることで、豊かな階調や多層性を膨らませていく。

寒川の制作は、自然や現象と向き合う営みそのものだ。現象をコントロールするでも、賞賛するでもなく、そのままに在る動きや変化を受け取り、かたちへと導いていく。そこには、技術でも理屈でもとらえきれない彼の「在り方」が滲んでいる。

そこに在る黒は、明暗の対立としてではなく、固定された意味を持たず、見る人の感覚によって姿を変容させていく。寒川裕人は、黒を自分と切り離すのではなく、自らの内と世界のあいだに、ただ等しく在るものとして見つめている。そしてその眼差しが作品を通して、黒と向き合う新たな入口を、私たちに示してくれる。

寒川裕人さんに聞く

Q&A of KURO

「立方体の四角というより平面的な四角です。それは空間であり、絵でもあり、写真でもある。もしも「想像」の空間を切り取ったらと考えた時に、黒い四角が浮かびました。実際に制作してきたもの、「想像」なども含め、それらに用いられた色、空間、影といった黒が圧縮された像として、黒い四角が思い起こされたのだと思います。」

黒の表現者

1989年アメリカ生まれ。インスタレーションや絵画を中心に、過去に東京都現代美術館での個展「新しい海 After the Rainbow」(2021–22)、資生堂ギャラリー個展「1/2 century later.」(2017)、サーペンタイン・ギャラリー (ロンドン)「89+」(2014)参加ほかコレクション展など多数。「共生」や「想像の力」をテーマとした東京都現代美術館での個展は同館最年少となり、またASEAN地域に縁のあるコレクターズユニオンによって、同展を原型とした恒久的な常設美術館「Eugene Museum in Bali」がバリの世界遺産の麓約1haの敷地にて建設されており、2026年に一般公開が予定されている。約5000平米の本館の設計はインドネシアの建築家Andra Matin。本常設美術館では、光を用いて作られた平面作品「Light and Shadow inside me」や、ミクロの箔が落ち続け長年かけて変化し続ける彫刻「Goldrain」、大型のドローイングシリーズ「Everything Shines」など寒川の代表的なシリーズのために作られる空間が予定されている。そのほか、アメリカで発表された短編映画がロードアイランド国際映画祭、ブルックリン映画祭、パンアフリカン映画祭ほか複数の映画祭でオフィシャルセレクションの選出や受賞ほか、初期の活動については2017年に『アート×テクノロジーの時代』(宮津大輔著、光文社新書)にて、チームラボ等とともにその分野において日本を代表する四つのアーティストとして著されている。2016年にスタジオを設立。東京近郊にある、大部分が作家とスタジオスタッフの設計とDIYで作られた「Atelier iii」にて、様々な分野のスタッフが日々制作やリサーチを行っている。