鈴木ヒラク─黒を起点に、原初の気配に触れる

何かを認識しようとするとき、たとえばデッサンでかたちをとらえるために光と影を追ったり、夕焼けのグラデーションの微細な変化を目でなぞろうとすると、境界がだんだんと曖昧になっていき、言葉や記号だけでは表し尽くせないものがあることに気がつく。暗がりに目を凝らすとき、私たちはただあるものの姿を探しているのではなく、そこに潜む気配や、言葉にならない何かを感じ取ろうとする。そうした感覚を研ぎ澄ませる局面において、「黒」は、模索や想像の原点となりうる存在なのではないだろうか。

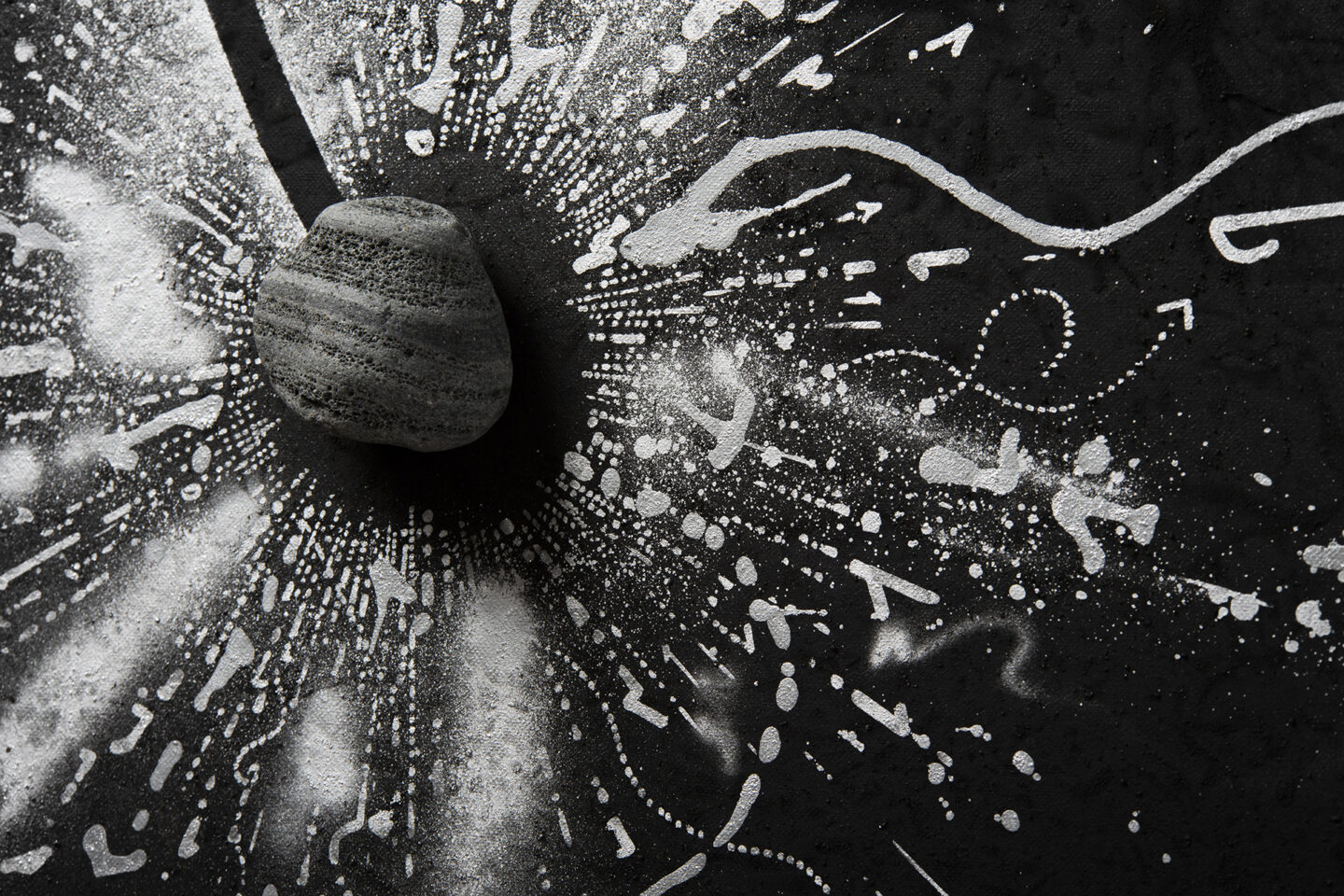

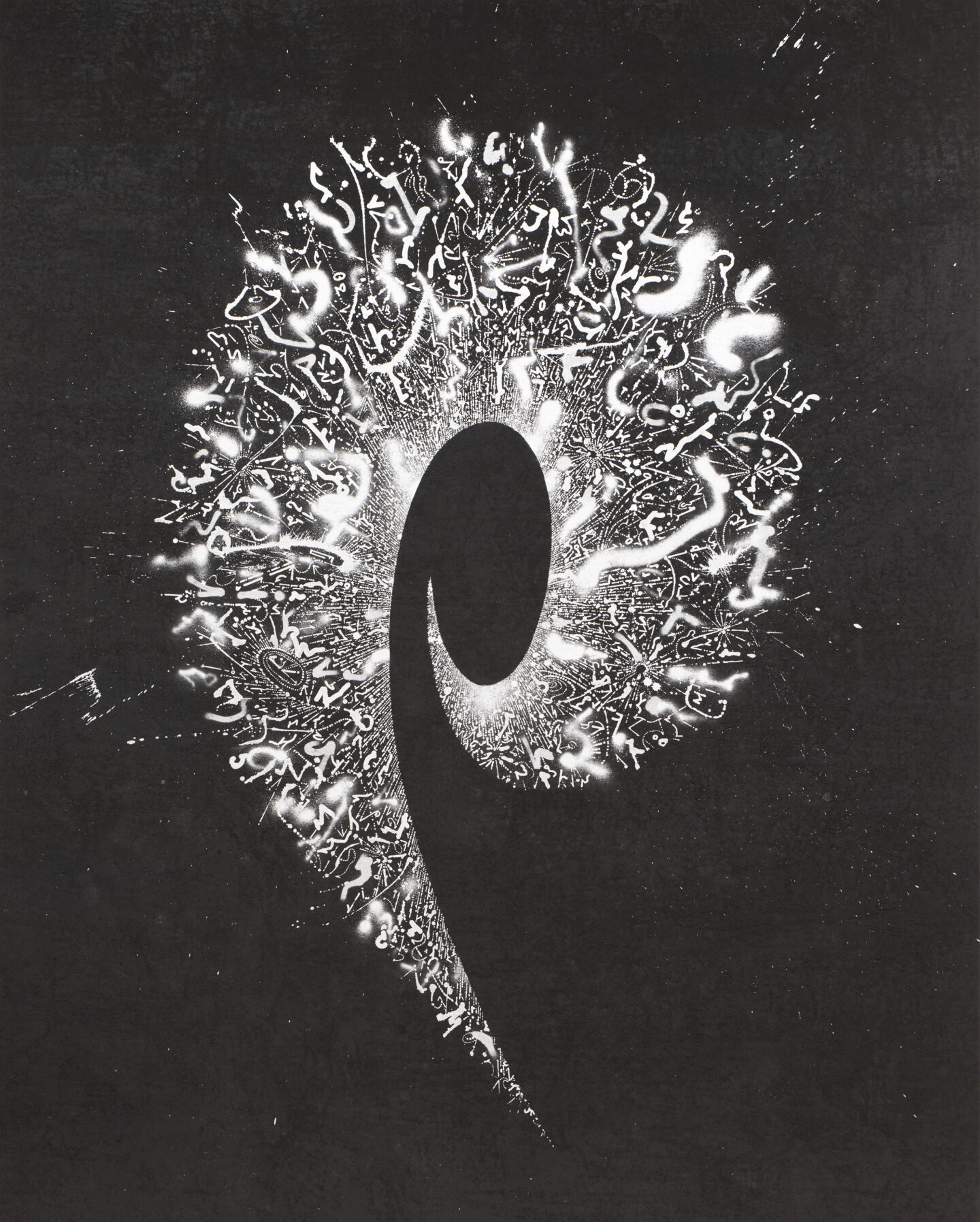

鈴木ヒラクは、“描く”と“書く”、あるいは絵と言葉の間を主題に、ドローイングの可能性を拡張する試みを続けているアーティストだ。墨や土、石といった素材を用いながら、自然物や時間の堆積と交信するようにして、彼の身体から生み出されるかたちを空間や物質に刻んでいく。彼が描く線は、視覚的な図像であると同時に、記憶や運動、音や痕跡のようなものとして現れる。

今回は4つの作品群を通じて「黒」に込められた感覚と思考を紐解いていく。言葉ではとらえきれないものを、線と行為で追い続ける表現の深層に触れてみたい。

そもそも、光を描くとは?

「GENZO」シリーズでは、視覚が遮断された「闇」のなかで描くという手法を取られており、洞窟壁画などから着想を得られているとうかがいました。このような方法に至った背景や動機について、お聞かせいただけますか?

鈴木

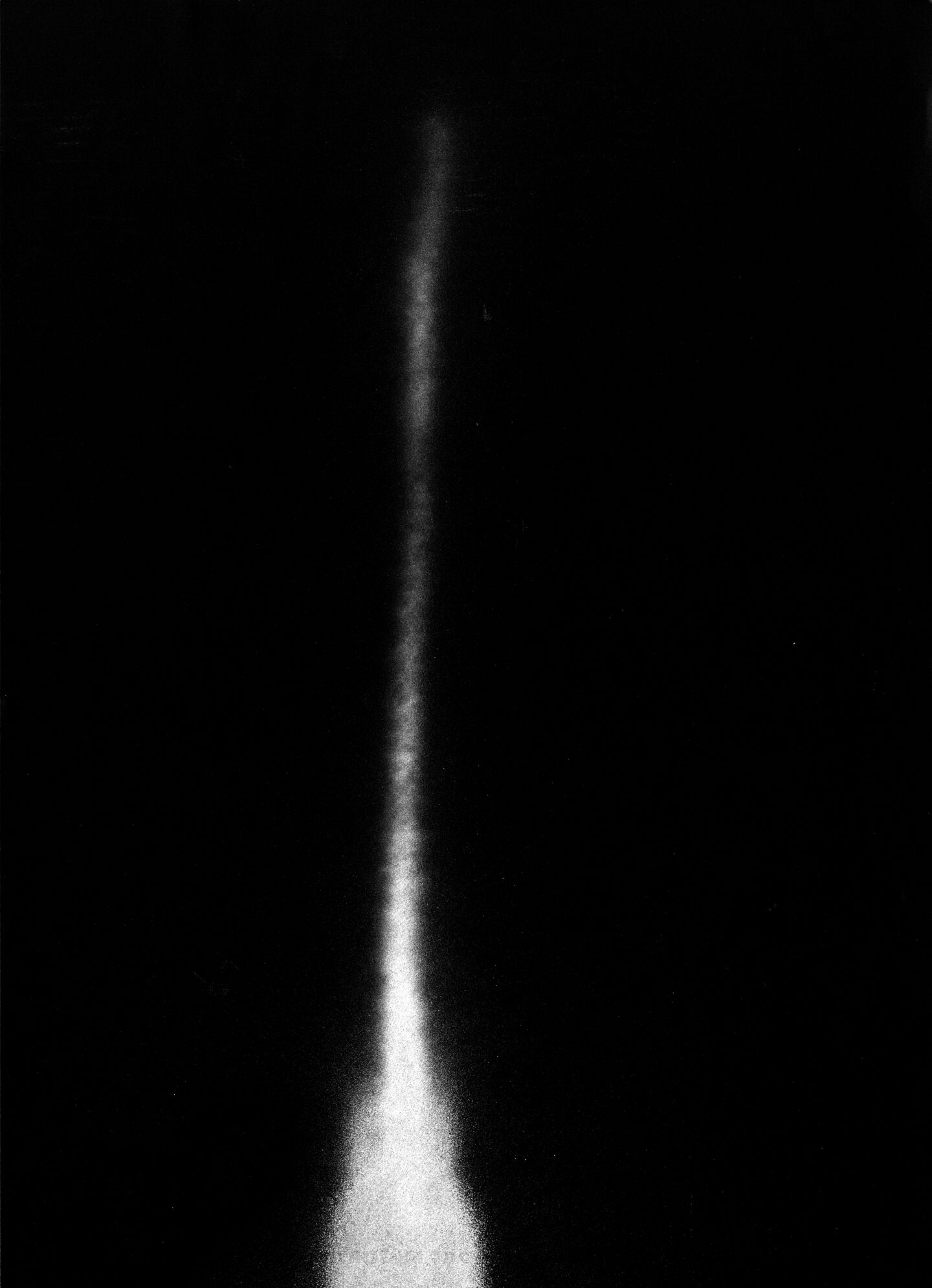

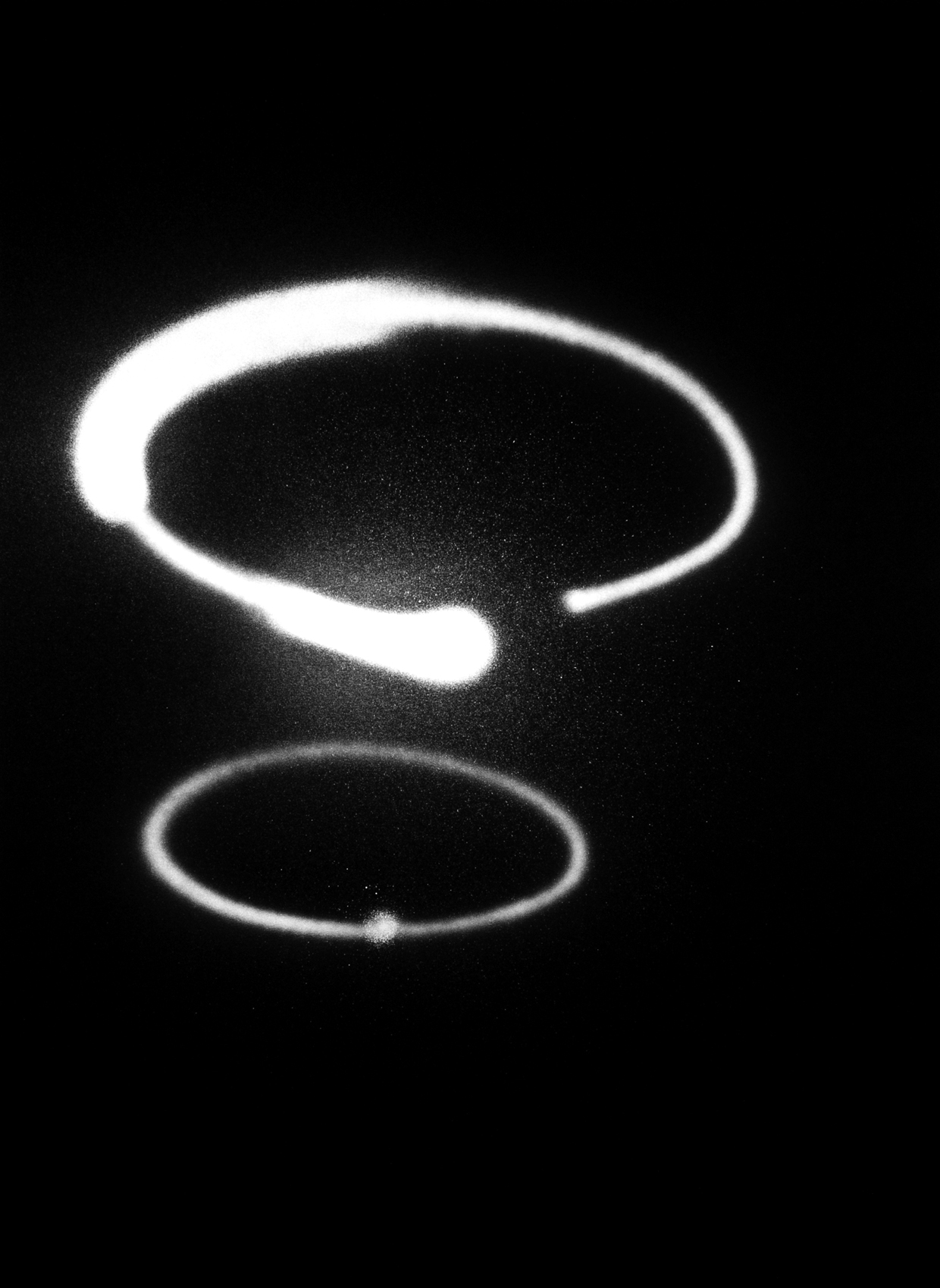

「GENZO」シリーズは、2014年に始めた作品群です。「GENZO」という言葉には、「現像」「幻像」など複数の意味を重ねており、光のない空間でイメージを生み出すプロセスそのものをテーマとしています。

そもそもの発端は、2010年代に入った頃のロンドン滞在時に「ドローイングと光」の関係を考えるようになったことにあります。その頃から光を反射するシルバーのインクを多く使いはじめ、黒い背景に光を描くという形式が自然と立ち上がっていきました。

これまで、人間がなぜ「描く」という行為を始めたのか、ドローイングの起源について考え続けてきました。そのなかで、どうもその行為の起源には「光」が関係しているらしいと知ったんです。たとえば、洞窟の入り口から射し込んだ光が壁に当たって、その光の輪郭をなぞるところから始まったとか、月の満ち欠けなど、宇宙の闇のなかにある光の変化を石に刻んで記録するという発想。いずれにせよドローイングは「光」から始まっているんですね。こうした関心から、身のまわりの環境のなかにある光を起点として、たとえば、木漏れ日が地面や壁に落とす輪郭を紙に写し取ったり、揺れ動く光のかたちを追いかけながら、シルバーで線を引いていくような試みを実践していきました。

「GENZO」に最初に取り組んだのは、大分県国東市で開催された国東半島芸術祭(2014年)に参加したときですね。あの場所には、すでに使われなくなった古いトンネルがいくつもあって、そのうちの一つの奥に入ってみたら、本当に真っ暗で。トンネルの中央あたりでは、入口と出口に小さな光が点のように見えるだけで、ほぼ何も見えない状態でした。そこに黒い紙とシルバーのスプレーを持ち込んで、パフォーマンス的に描いてみようと思ったんです。黒い紙を床にばら撒くようにして並べ、シルバーのスプレーのノズルを押しながら、身体の動きだけで描く。その後、紙を外に持ち出し、太陽光の下で初めて何が描かれたかを見るわけです。そうして紙の上に現れたシルバーのかたちは、光の軌跡のようでも、長時間露光で撮った写真のようでもあり、これは面白いな、と。

「GENZO」は、洞窟壁画、とくに「ネガティブ・ハンド」と呼ばれる技法とも接続しています。何も見えない状態で壁に手を当てて口からスプレーのように顔料を吹きかけ、かたちの影を残す行為。これは人類が行った最も原初的なドローイングのひとつとされています。それはさらに「ネガ(陰画)」を通じて像を現すという、19世紀の写真の技術にも受け継がれていきます。私自身、学生時代には写真を学び、印画紙の上に物を置いて感光させることで痕跡を写すフォトグラムの制作を行っていました。そもそも「フォトグラフ(写真)」のフォトは光を意味し、グラフ は刻むという原義があります。写真とはもともと光のドローイングでもあったわけです。

光のないトンネルで描くという手法には、偶発性や直感的な動きが強く関わっているように思います。「GENZO」シリーズの制作を通じて、新たな気づきや感じ方の変化があれば教えてください。暗闇で描くこと自体、これまでにあまりなかったのではとも感じています。

鈴木

「GENZO」の「#01」と「#02」はトンネルのなかで描きました。いまシリーズ全体では130点ほどあると思いますが、最初の2点は自分にとっても衝撃的でした。見た瞬間、これまで見たことのないものが現れたという感覚があって、自分で描いたにもかかわらず、自分が描いたとは思えない印象がありましたね。もちろん、視覚を遮断した状態で描いていたからこそでもありますが。

あのとき思ったのは「念写」に近いということで、その場に漂っていた空気のようなものが確かに定着しているように感じられました。スプレーはエアブラシとも呼ばれますが、本当に「空気の筆」で描いたとも言えるのではないでしょうか。さらに、シルバーのスプレーは光を反射する金属粒子の集合体で、それを黒い紙の上に吹きつけるという行為は、闇に光の粒子を放つようなものです。光を闇に投げかけることで、その場の空気や風、微細な「現象」そのものが紙に記録されたということが、自分にとっては非常に新鮮だったんですよね。最初の数点だけは、完全に何も見ない状態で描きましたが、そのときの身体感覚や、現象を紙に定着させるという感覚にフォーカスしながら、シリーズはそこから徐々に展開していきました。

また、黒い紙という素材を選んだのは、「闇の背景」が必要だったからです。私は「描く」ことの始原と、文字を書くこととの関係性に関心があり、たとえば古代の中国でどのように書が生まれたのかに関心があります。紙に書く以前、人は木や石に文字を彫っていたわけですが、その刻まれた文字の奥には光が届かない。そこで、線刻の奥にある闇を視覚的に表現するために墨が発明された、という歴史があります。墨というと黒だと思われがちですが、実は「色」そのものではなく、白い紙に対して「闇を表すためのメディウム」でもあるのです。そして私の作品の場合は、その構造が反転しています。光のなかに闇を刻むのではなく、闇に光を放つということで、言ってみれば、ネガとポジが反転しているのです。

実際に世界各地を巡り、洞窟壁画をご覧になっているとうかがいましたが、ご自身の作品とのあいだに、どのような共鳴やつながりを感じましたか?

鈴木

実際に入ってみると、洞窟というのは細長い通路のようなものではなく、複雑に入り組んだ構造をしていて、起伏のある地形を身体でスキャンしつつ移動しながら見ていく。その意味で、洞窟壁画を見るという行為は、非常に空間的で時間的な体験です。二次元の画像で見るのとはまったく違う。

クロマニヨン人たちは、暗闇のなかで動物の油などを燃やしたわずかな光を頼りに、描いていたわけですよね。その行為は、立体的な壁の凹凸に直接手を触れるという身体感覚に基づいていたはずです。洞窟のなかで実際に体験すると、数万年前の生々しい行為の痕跡が目の前にあるという現実に圧倒されます。「ネガティブ・ハンド」は、ほとんど自分の手と変わらないサイズで残されていて、握手できそうなほどです。同じ空間にいるからこそ、時間を超えて「描く」という行為そのものがこちらの内面に響いてくるようで、本当に感動します。

また、私が特に惹かれるのは、たとえば有名な動物の描写というより、まだ解読されていない記号たちです。いわゆる「原文字」とも呼ばれる、文字になる直前の、象形文字の原型のようなもの。私はフランスやインドネシア、オーストラリアなど各地の洞窟を訪ねて、そうした記号のリサーチを続けています。洞窟に入るときは、見る側というより、むしろ描く側の意識になります。いつも紙とマーカーを持って、目にした記号をひたすらなぞることで、古代の線と出会い、学んでいくのです。

たとえばクマが引っかいた痕跡を真似て描いた線、人の営みを感じさせる矢印や家のようなかたち、どこか記憶を刺激する図像。それらを単に観察するだけでなく、スケッチすることによって、線を自分の内側に取り込んでいく。そのプロセスは、自分の身体のなかの線のアーカイブを再編するような体験だと思います。

闇のなかで原初の記憶をなぞる

「Constellation」では、線が時間や運動を記録しているように感じられ、特に長く深い、壮大な時間の流れを思わせる印象を受けました。このシリーズでは、どのようなイメージを描こうとしていたのでしょうか?

鈴木

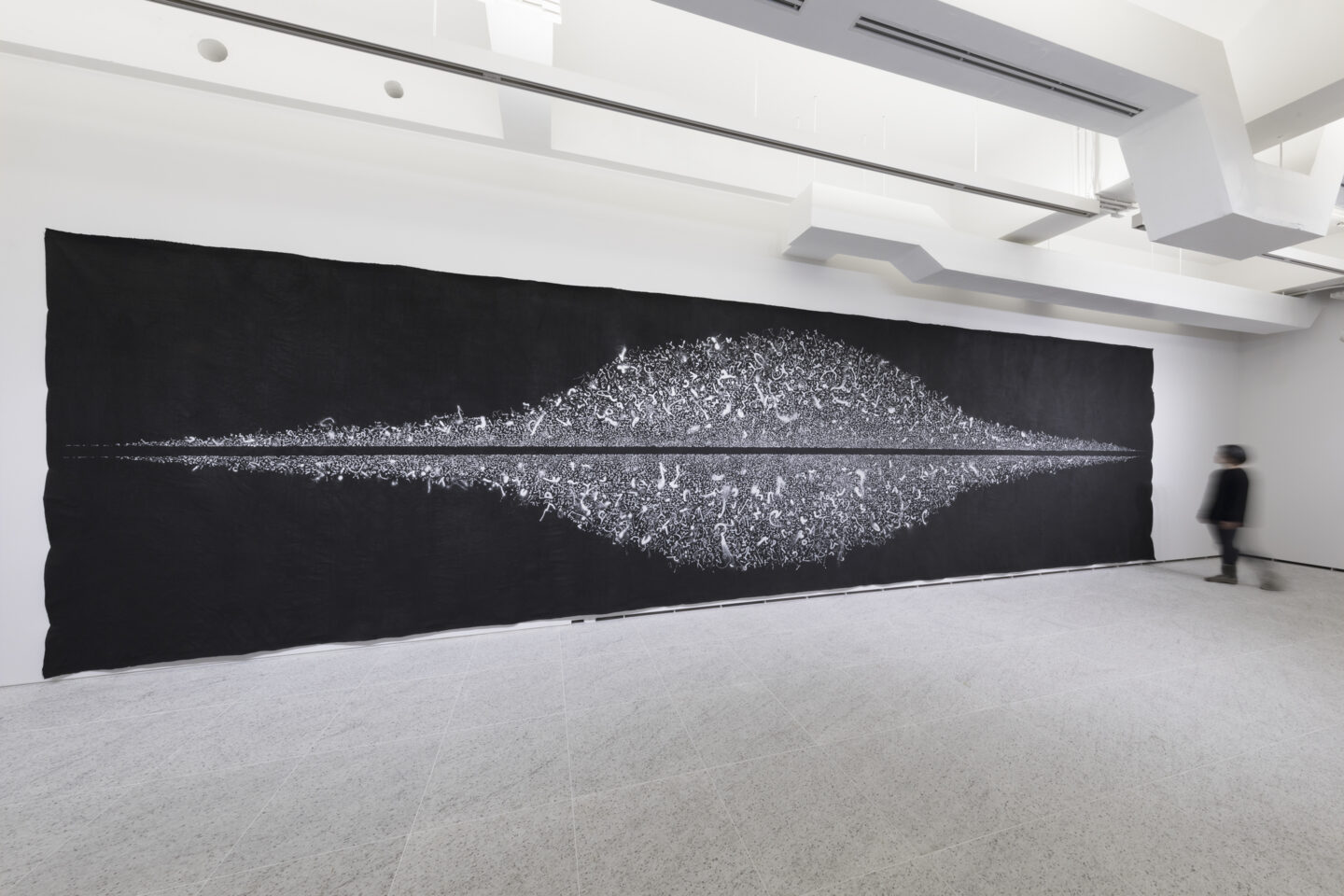

「Constellation」は、「GENZO」シリーズの体験から派生した、いわば進化系のような作品です。「GENZO」で試みたのは、架空の光の現象を黒い背景に定着させるという行為でしたが、「Constellation」ではそうした行為を連ねていくことでより大きなスケールに展開しています。

「Constellation」は英語で星座という意味ですが、星座自体に、人類が描くという行為を始めた頃の、初源的な想像力が現れていると思います。古代エジプトやメソポタミアの人々は、夜の闇のなかで一見ランダムに点在する光と光の間に、想像力で線を描いた。そうしてバラバラだった点の集合体からかたちや物語を読み取り、宇宙の運動と自らの暮らしを結びつけたことが「星座」の成り立ちです。

本作では、黒い背景にシルバーのスプレーを吹きつけ、光の粒子の点と点の間に線を引くようにして記号を見つけていく行為を繰り返します。スプレーという道具はコントロールが効かない部分も多く、ノズルの詰まり具合や空気の流れ、身体性といった予測できない要素によって、かたちが偶発的に生まれていく。そうして生まれた点の集合をよく見て、かたちや構造を引き出していくのは、ある意味で発掘に近いプロセスでもあります。そして発掘された複数の記号が、またひとつの大きな集合体となり、銀河のような広がりと秩序を成していく、という流れです。

「GENZO」シリーズで黒い紙を使い始めたことをきっかけに、黒や光と闇の関係を扱う表現媒体は、以後の作品で何か変化はありましたか?

鈴木

「GENZO」シリーズのときには既成の黒い紙を使って制作していましたが、「Constellation」では墨や土、アクリルを混ぜた塗料を使って、紙やキャンバスを自分で染めるようになりました。既にある黒を使うのではなく、まず自分で「闇」をつくる。フラットな黒ではなく、そこから何かが生まれてきそうなエネルギーのある、ランダムで触覚的な空間を立ち上げる。そうしたゆらぎを含んだ背景の生成を、自分自身の手で行うようになったことが、「Constellation」シリーズからの大きな変化だと思います。

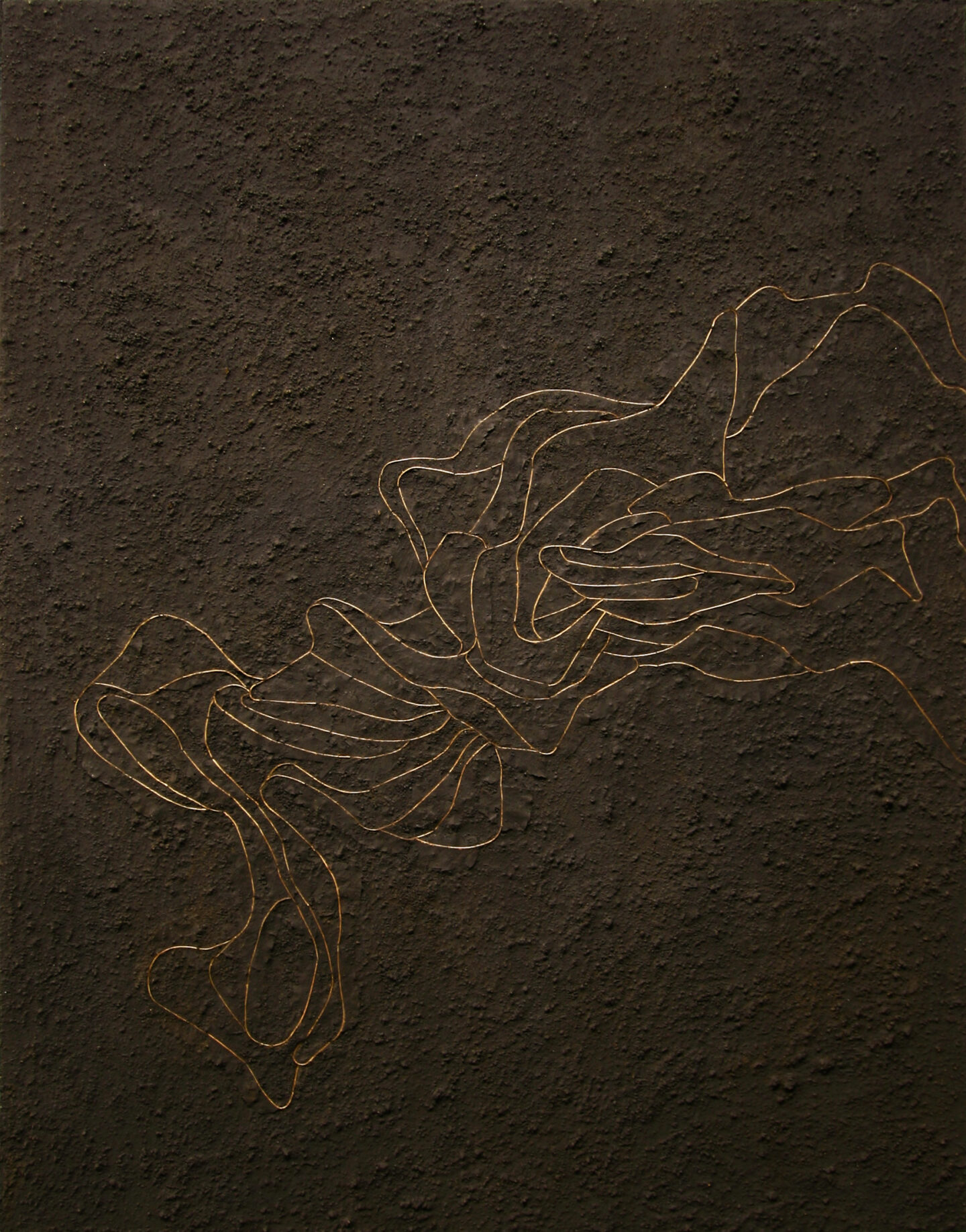

「Constellation」シリーズでは、素材として土を混ぜ合わせることで、テクスチャーを持った物質感のある面をつくっています。もともと私が最初にアーティストとして発表した作品にも、土を使っていたんです。土や墨といった自然の素材を使う方法は、初期から一貫しています。

では「Constellation」の制作において土や墨といった自然素材を使われたことは、これまでの制作の延長として、ご自身のなかではごく自然な流れだったのでしょうか?

鈴木

そうですね。私にとって、黒い背景にシルバーで描くのは、何かを「足す」行為とは少し違います。たとえば、ゴツゴツとした黒い背景に傷をつけるように描くと、そこに亀裂が走って、その裂け目から光がこちら側に漏れ出してくるように感じられる。「光を発掘する」という感覚に近いです。白い紙に黒で描くときは、何もない空間に情報を加えていくような構造になりますが、黒い背景にシルバーで描くと、逆に情報が向こう側からこっち側にやってくるような、逆の空間性が発生します。

最近、美術家の河原温さんと生前親交のあった方とお話をするなかで、「デイト・ペインティング(日付絵画)」(※1)についての興味深いエピソードを知りました。河原さんの代表的な絵画群は、黒やグレーの背景の上に白で日付の文字が書かれていますが、河原さん自身が「文字のかたちに光がキャンバスの向こうから透けてきているんだ」と語っていたそうで、さらには絵と文字が未分化だった頃の洞窟壁画に影響を受けていたと。これは、先ほどお話した「光が画面の向こう側から漏れ出している」という感覚と非常に近く、とても興味深く感じました。

また、書家の石川九楊さんと対談した際に、「君の作品は“反転した書”だ」と言われたことがあります。書の世界でも、銀泥というシルバーのインクを用いて文字が書かれることがあります。それは通常の書において、光に闇を刻むこととは逆で、闇からこちら側に向けて光がやってくるという、宗教的な意味合いを持つ特別な行為だということでした。そのお話にも強くインスピレーションを受けました。

さらに、アメリカの画家・マーク・トビーの作品の構造にも共鳴するものがあります。トビーは書に影響を受けながら、夜の都市における「光の交通」を表現するために、暗い背景の上に白い線を無数に描いていました。「Constellation」シリーズを制作していた当初は、マーク・トビーの作品を意識していなかったのですが、後になって深く納得しました。河原温さんも含め、描く、あるいは書くという行為を通じて、空間や時間、光と向き合っていた先人たちと静かにつながっていくような感覚を抱いています。

(※1:別称「Today」シリーズ)

音と視覚表現の接続

鈴木さんの表現の原点として「音」があるということもうかがったのですが、論理的に言葉を紡がれている印象がある一方で、制作の背景にはどれくらい直感的な要素があるのでしょうか?自然や過去、自分自身への理解を、どのように表現へとつなげているのかをお聞きしたいです。

鈴木

音に関して言えば、私はもともと音楽をつくっていたので、現在の視覚表現もある意味では当時の音楽制作の延長にあると感じています。音も波動現象であり、電磁波である光と近い性質を持っています。目には見えませんが、音は物理的な媒質を振動させることで、現象として空間を満たしていく。こうした現象のリズムや広がりに対する興味は、音楽をつくっていた頃からいまに至るまで、変わらず意識のなかにあります。

10代の頃につくっていた音楽では、既存の音やフィールドレコーディングした素材をサンプリングして、加工を加えながら作品にしていました。ヒップホップやダブが好きで、エフェクトをかけたり、特にエコーを加えるのが好きだったんです。ダブ処理では、もとの音を消して、音の余韻や響きを配置し直していく。つまり音の痕跡を扱うということです。その過程は、私が視覚表現において「線」を扱うときの感覚にも非常に近いです。いまは音の代わりに線の痕跡を意図的にずらしたり、間をあけたりして配置していくような編集作業を行っているのです。

都市を漂う線から、記号を掘り出す

「bacteria sign」では、土に埋められた葉脈を掻き出すという行為によって自然のなかに生まれた線が可視化されていますが、これは自然がつくったかたちであると同時に、鈴木さん自身の行為によって引き出された線でもあるように感じました。双方の間にある曖昧な境界について、どのようにとらえながら制作されていたのでしょうか?

鈴木

「bacteria sign」は、まさに音楽から視覚表現へと移行する過程で生まれた作品です。音楽を制作していた初期には、既存のレコードや映画などから音源をサンプリングし、ダブ処理を施して構成していました。しかし、既製の音源だけでは限界を感じるようになり、外の環境に耳を傾け始めました。雨の日の都市の雑踏、新宿の地下道の排気口が発する高周波など、人工と自然のあいだにある音の断片を収集するようになったんです。

こうした音を採集する行為から、視覚的な断片、つまり「線」を拾うことへと関心が移っていったのですが、そのひとつが「葉脈」でした。枯葉の葉脈の中心線は、日照や風の影響によってカーブしており、そのカーブをつなげていくと円になることに気が付いたのです。音の断片を繋ぐように、葉脈の線をつなぎ合わせ、新たな記号を生み出す。その行為を通じて、身近な環境から未知の言語を発掘するような感覚を得ました。

街路樹は山から都市へと移植された存在であり、自然物でありながら都市空間に組み込まれた人工物でもあります。枯葉はいわば「都市を浮遊する自然」ですが、人間も同様に、自然と人工の間に揺らぐ存在だと思うのです。

葉脈の線をつなぎ合わせる上では、もちろん意図的に配置していくのですが、最終的には思いがけない線が浮かび上がります。描かれる線の主導権が人間の手にあるのか、葉の形状に導かれているのか判然としません。人為と自然の境界が曖昧な状況のなかで、線を掘り出していく。それが「bacteria sign」の制作方法でした。

「bacteria sign」で使われている土の「黒」には、微妙なニュアンスの違いが作品の印象を大きく左右するように感じました。この黒をどのような存在としてとらえ、どのように選び、使われていたのですか?

鈴木

当時は音楽をつくっていたので、フィールドレコーディングの手法、つまり外の世界から現実の断片を拾ってくるということに馴染みがありました。だから、画材屋で売られている絵の具を使うという発想にあまりリアリティを感じなかったんです。特に黒の絵の具には違和感があり、闇そのものの深さとはまったく別の物質だと感じていました。当時はまだ光や闇について明確に意識していたわけではありませんが、絵の具という「既製の黒」だけで何かを描くということには、自分の身体感覚と結びつかない距離をたしかに感じていました。

そういった違和感から、黒を表現するために選んだのが土でした。使っていたのは関東ローム層の黒土で、アクリルを混ぜてパネルに塗っていました。自分にとって土は、リアルでダイレクトな素材でしたね。描くという行為に物質としての必然性を与えてくれるものが、目の前の地面にある黒土でした。既成の黒の絵の具に土を混ぜることで、 ようやくしっくり来たのです。

「bacteria sign」では、葉脈を包み込むように存在している黒や土が印象的ですが、この土や黒は、背景や土台として使われているのか、それとももっと別の意味を持っているのかについてうかがわせてください。

鈴木

土や黒は、線を引き出すためのインターフェースのような存在です。その手前と奥に空間があり、触れることで、奥から手前に何かのかたちが現れてくるといった構造です。「bacteria sign」の下地は、たとえば架空の惑星の地表のようなものです。地表の奥に見えない記憶が眠っていて、それを掘り出していく。そうして現れるかたちは意図からずれている。そういった、発掘の現場として土や黒を扱っていました。

蓄積された時間との対話

「隕石が書く」についてお聞きします。長大な時間を経て存在している溶岩といった物質とともにドローイングを行うということは、一人の人間の時間軸を超える行為(運動)のようにも思えます。このように、自然とともに作品をつくっていくということを通して開かれたイメージだったり、引き出された感覚があれば教えてください。

鈴木

石には人間のスケールを遥かに超える数億年という時間が内包されています。匿名の小石であろうとも、すべてタイムカプセルのような存在です。それに、ひとつひとつ全く違う個体ですよね。たとえば、河口で拾う石には、長い年月をかけて川の水流によって削られてきた丸みがあり、多孔質な溶岩には無数の穴が空いていて、拾ってみると小さな惑星を手にしているような感覚を抱きます。表面には木星のような縞模様や、文字や記号のような線も入り込んでいたりします。

「隕石が書く」シリーズでは、そういった石を画面に配置してから、長い文章を読むように石が語る膨大な情報を解読しようとしたり、こちらからも石に言葉を投げかけるようにしてシルバーのドローイングによる記号を連ねていきます。石という対象に向かって対話を試みるようにして、線を描いていくわけです。京都の石庭で石を見つめることで、見る側が内面的な何かを石に投影する構造とも似ていると思います。石庭では、まず石を配置し、その周りに細かい砂の粒子を引いてその線で宇宙を表現しますが、私もキャンバス上に光の石庭をつくるように、溶岩のまわりに記号を描いていく。石に手紙を書くように進めていくんです。

さらに、溶岩がもし宇宙空間に浮かんでいれば、それはまさに星そのものです。実際に宇宙では、そうした無数の小さな星屑の運動が、闇のなかで光の軌道を描いています。また、星と星の間に発生する信号のやり取りを想像しながら、石と石の間に記号を連ねていきます。この発想は、古代人が星の点と点の間に線を引いて星座を生み出したことにも重なります。

メキシコの作家オクタビオ・パスの『青い花束』という私が好きな短編の一節に、少し記憶が朧げですが、主人公が夜の闇に出て「宇宙とは巨大な信号のシステムであり、森羅万象の間で交わされる会話だ。」と語る場面があります。そのあと、タバコを闇に投げると、流れ星のように光の軌跡を描く。その描写が非常に印象的で、宇宙の謎がそこに凝縮されているような気がしたんです。「隕石が書く」は、石を対象としながら、そんな宇宙の信号のシステムを描き出そうとする試みだったと思います。

「黒」によって立ち上がるかたち

これまでの鈴木さんの作品では、墨や土、宇宙空間など、さまざまな素材や手法を通じて「黒」が用いられているように感じます。鈴木さんにとって、黒とはどのような存在であり、どのような意味を持っているのでしょうか?

鈴木

一言ではなかなか語れませんが、私にとっての黒はまず「闇」としての存在です。洞窟の奥や夜空のように、闇のなかから形や光が立ち上がってくる。描くという行為も、音楽も、哲学も、宇宙科学さえも、人類の営みはすべて洞窟の闇のなかから始まっている。私にとっての黒は、何かが生まれ出る「始まりの闇」のような存在です。 闇と光のコントラストによって世界の「かたち」が浮かび上がってくる。私は色よりもかたちによって世界を認識するタイプなので、輪郭が必要なんです。

もうひとつ「黒」という言葉で言えば、コム・デ・ギャルソンにおける黒にもインスピレーションを受けます。川久保玲さんと何度かコラボレーションしたとき、私のドローイングを黒いプリントにして、さまざまな服や建築の外壁に使っていただいたのですが、そこでは「洞窟の闇」とはまた異なる、「モノとしての黒」を感じました。背景としての黒ではなく、こちらに突き出してくる、物質や意志としての強い黒でした。

これから追っていきたいものや、今後表現したいイメージなど、表現活動において、何か未来へ向けた想像があれば教えてください。

鈴木

私にとっての制作は、目の前の地層をただ掘り進めていくということだけなんですね。一本の線を引くことで、次に描く線の入り口が見えてくるので、その先は想像ができないのです。

制作のプロセスには、必ずコントロールできない要素を取り入れるようにしています。そこに、自分が描いたとは思えないような新しい線との出会いが発生する。石や木の枝といった自然物、あるいは都市空間に散在する記号の断片、他者の描き出す線など、自分の外側にある線に出会うことで、自分の線が展開していきます。そうした線との出会いに導かれながら、制作が進んでいくという姿勢が、いまの自分のあり方です。

***

私たちは何かを見ようとするとき、見えないものとも向き合うことになる。目の前にある「線」は、必ずしも描かれたものの意図だけで構成されているのではなく、偶発的な動きや、物質がもともともつ時間、環境との出会いのなかで生成されていく。鈴木ヒラクの作品には、そうした人知の及ばない何かと気を通わせながら線を浮かび上がらせようとする姿勢が、根底に流れている。

今回取り上げた作品群における「黒」は、光を引き出す背景として、気配を感じ取る空間として、あるいは記憶や起源とつながるためのインターフェースとして用いられてきた。墨、土、石、宇宙。物質や環境に蓄積された時間とともに、私たちが普段認識しきれない「始まりの気配」が、黒を介して現れる。

人間が描く線と、自然のなかにある線との間に揺れる曖昧な境界。その狭間で記号化、再構成された表現は、言葉の手前にある存在を知覚させる導線としての可能性を孕んでいる。鈴木ヒラクの実践は、黒という原点に立ち返りながら、視覚を超えて広がる世界へと、私たちの感覚をひらいていく。

鈴木ヒラクさんに聞く

Q&A of KURO

「黒いTシャツをたくさん持っているので。でも、答えはこれまで話してきたすべてのなかにある気もします。やっぱり、黒は“何かの始まり”のようなものなのかもしれません。」

黒の表現者

1978年生まれ。描くと書く、あるいは絵と言語の間を主題に、平面・彫刻・映像・インスタレーション・パフォーマンス等により、ドローイングの概念を拡張する制作活動を展開する。ドローイング行為を「発掘」と捉え、世界各地の古代の洞窟壁画や路上の記号から、植物や鉱物、光の軌跡といった非人間の描く線の断片までをアーカイヴし、身体を通して再構築することで、空間や時間に新たな通路としての線を生み出す試みを続けている。主な個展に『今日の発掘』群馬県立近代美術館(群馬、2023年)がある他、これまでに金沢21世紀美術館 (石川、2009年)、森美術館 (東京、2010年)、銀川現代美術館 (中国、2016年)、MOCO Panacée (フランス、2019年)、東京都現代美術館 (東京、2019年)など国内外の美術館で多数の展覧会に参加。作品は東京都現代美術館、金沢21世紀美術館の他、アニエスベー・コレクション(フランス)やロンドン芸術大学(イギリス)などに収蔵されている。2016年よりドローイング研究のプラットフォーム『Drawing Tube』を主宰。音楽家や詩人らとのコラボレーションやパブリックアートも数多く手がける。作品集に『SILVER MARKER―Drawing as Excavating』(HeHe、2020年)など、著書に『ドローイング 点・線・面からチューブへ』(左右社、2023年)がある。

2008年東京芸術大学大学院美術研究科修了。2011年ロンドン芸術大学チェルシー校に滞在後、アジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)の助成によりアメリカに滞在。2012年公益財団法人ポーラ美術振興財団在外研修員としてドイツに滞在。2023年文化庁芸術家在外研修員としてフランスに滞在。