佐藤直樹─意識を超えて、描き継がれる黒

どこにでもあるような板に、黒だけで描かれたどこにでもありそうな植物たち。『黒の研究所』が初めて佐藤直樹の連作に触れて抱いたのは、原始的な引力と、いくつかの素朴な問いだった。なぜ、植物なのか。なぜ、焼かれた木のなれの果てである木炭なのか。なぜ、「生きているもの」である植物を描くのか。そして、なぜ、10年以上も同じスタイルで描き続けているのか。そして黒という色に、どのような意味を託しているのか。

2012年にふと始まった佐藤直樹による取り組みは、やがて「そこで生えている。」と名づけられ、2025年時点で総延長340〜350m程の連作となり、いまなお続く現在においては、壮大なドキュメンタリーと化している。もはやひとつの作品というよりも、いわば「描く」という「営み」。10年以上の歳月を振り返りつつ、佐藤直樹という人間と、傍に在り続ける黒の関係性を、飾らない言葉から探ってみたい。

営みの一つとしての「描く」

『WIRED』日本版のアートディレクターやアジール・デザイン(現・Asyl)設立、「Central East Tokyo(CET)」や「アーツ千代田 3331」に代表される場づくりなど、多彩な仕事を続けてこられていますが、あらためて、佐藤さんにとって「描く」とはどういう行為なのでしょうか?

佐藤

息をするとか歩くとかと同じだと考えたらいいんじゃないかと思うようになってきています。夜眠るとか、朝になったら起きるとか。空腹になれば、食事をする。描くこともその延長にある気がするんです。一般的には、キャンバスや紙のサイズがあって、その枠に収めるのが「絵画」だと考えられがちだけれど、人が手で線を引くような行為も全部「描く」に含めてしまっていい。それ以上定義する必要のないものであるということで何も困らない。ただ、生きているから描いている、それだけで特に問題はないだろうと。いまの自分はたまたまこういう行為に至っているけれど、実はあらゆる人が何らかのかたちで描くことをしているんだと思うし、そこに本質的な意味の優劣はない。何かの目的に照らした技術的な良し悪しや向き不向きは存在しても、それは描くことそれ自体とは何の関係もない。そういうものなんじゃないですかね。

最初に「描く」という行為に出会ったのはどのような経験でしたか?

佐藤

3、4歳の頃に鯉のぼりを描いた記憶があります。風で揺れている鯉のぼりを見ながら、動いているものはそのまま描けないなと思いながら、線を引いていました。あらためて当時の感覚を思い返すといまも根本は変わっていなくて、現実をそのまま写すなんて不可能で、絵で本質を表現するなんてこともできっこない。動いているものを描くときにすでにわかっていたんだと思います。それでも線を引くというのは、ずっと変わらないですね。

ですが、大人になってから長谷川等伯の『松林図』を初めて実物で見たときに、こんな描けるはずのないものを描ききっている人がいるんだと思って本当に驚きました。あれは教科書や画集なんかの写真ではまったくわからなかった。幼少期の話に戻すと、自分が描いたものに対して誰かに「上手」と言われた瞬間があったのですが、描けないものと向き合っていた時間がすべて崩れたような感覚があったんです。これから先、ずっと人目を気にしたり避けたりしながら描いていかなければならないんだと思いました。ただ、そのときに言葉にされる“前”にあった感覚がいまでも救いになっているんです。言葉にしようとしても届かない、説明できない時間が確かにあった。

長年デザインの第一線にいながら、一時期は「描くこと」から離れていた時期もあったと聞きます。それはなぜですか?

佐藤

「見えないところに置いておいた」という感じでしょうか。デザインの仕事は常に何かをかたちにしていく作業ですが、「描く」はもっと身体的で、呼吸や歩行に近い。だから一度「わざわざ言葉にしなくていいもの」として扱うようにしていたんです。描くことはずっと自分のなかにあるけれど、前面には出していなかったというか。ちょっとしたラクガキやらデザインのラフスケッチやら何やら含めれば、日常的にしてきたことですしね。ただ、50歳に差しかかる頃、見えないところに置いていたはずの「描く」が、だんだんと日々の意識のなかで無視できない存在になり、他のさまざまな活動と切り離せない感覚が起きてきたんです。

「そこで生えている。」のはじまり

「描く」という行為に対する向き合い方は、どのようにして変化していったのでしょうか?

佐藤

最初に変化の兆しを感じたのは、40代半ばくらいの頃でしょうか。2003年から2010年にかけて、自分がプロデュースした「Central East Tokyo(CET)」という、空き物件にアーティストを呼び込み、最大時には200組に及ぶ作家と200箇所の建物をマッチングさせるプロジェクトを手がけていたのですが、この活動を通して、デザインの仕事と、現場で実際に手を動かす制作や作業が完全にシームレス化していく体感を得ました。それまでは、デザインはデザイン、描くことは描くこと、と頭のなかで線を引いていたのですが、カビが生えているような空き物件の掃除をして、風を通すところから始まる「CET」のプロジェクトでは、身体的にも感覚的にも、分けられない状況に置かれてしまう。

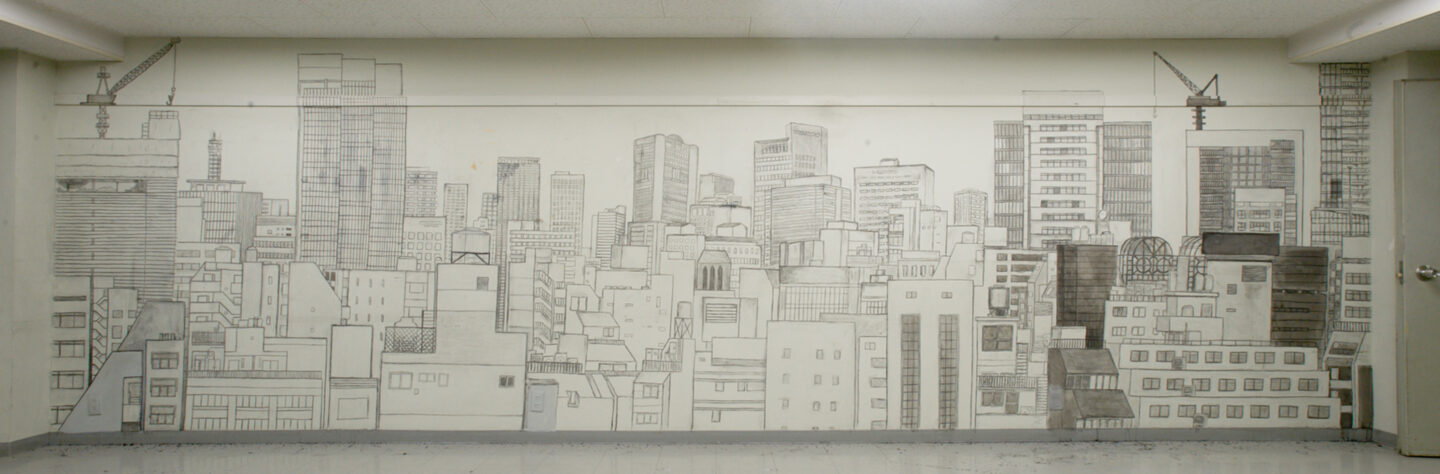

そうした活動を続けていたなかで、2010年には千代田区の廃校を再生させる「アーツ千代田 3331」の立ち上げに参画し、地域の空間を使ったプロジェクトにより深く関わるようになりました。さらに2012年、東京電機大学跡地のビル全体を会場にした「TRANS ARTS TOKYO(TAT)」が始まります。神田錦町で取り壊しを控えた空っぽのビルに参加アーティストが入り、自由に空間を扱えるといったプロジェクトだったのですが、学生たちが巣立っていったあとの、ガランと空いた空間を見て、ふと、もしも壁がなかったら見えるであろう外の風景を、そのままここに出現させたら面白いのではないかと。それからありとあらゆる方法、可能性を考えましたが、結局は自分で壁一面に風景を描いてみようと決めたんです。結果、訪れた人々から実に多様な反応を引き出すことができました。とくに東京電機大学の卒業生や関係者とイメージを共有できたことが大きな収穫でした。「描く」が、仕事でも生活でも、前面に出てき始めたきっかけですね。

その翌年、2013年は地下の空間に描かれたと拝見しました。

佐藤

2012年に風景を描いた壁は、見事に取り壊されて跡形もなくなったんですが、地下だけは残っていたんです。壁から地下水がずっと流れていて、いつも濡れてるような「よしこの場所こそ作品展示に最適だ、ここでやるぞ」なんて思うアーティストはいないような場所。どうしようかと考えながら、地上に出て周りを何度も歩き回りました。前の年と同じ発想では地下は成立しない。壁の向こうにあるのは土だけで、せいぜい木の根くらいしか想像できない。そこで、もし上に生えている木がそのまま地下に引きずり下ろされてきたような光景が現れたら、来た人に何か強い印象を残せるんじゃないかと思い始めました。「表現欲求」のようなものではないんです。「客受け」を狙っているという話でもありません。とても説明が難しいのですが、仲介のようなことをしている感覚なのです。何かと何かの媒介役になるというか。その意味で、誰かに見てもらい受け取ってもらう必要がある。しかしそれを意識してはいけない。

のちに《はじめの「そこで生えている。」》と名付けられる

2013年の地下での制作以降、描く支持体についても変化があったと思います。どのように選んでいったのでしょうか?

佐藤

地下のときは、会場の壁から地下水が滲み出していて、前年のビルの内壁と違い直接は描けない状態でした。水を止めるためにベニヤ板を貼って、それは絵画用というよりも完全に建材ですよね。そのベニヤに植物を描いたのが最初です。作品のための支持体というより、状況が用意した板だったんです。2014年に「伊藤桂司と佐藤直樹の反展」という2人展を開催したときは、ギャラリーの壁を前にしてどうしたらいいかわからなくて、普段の仕事で使っている撮影用のロールペーパーを貼りました。ロールの絵は、段差があった場所に紙を足したり、後から継ぎ足したりして展示したので、よく見るとフランケンシュタインみたいに継ぎ接ぎになっています。その後は、ずっと(JIS規格の)「サブロク(3尺×6尺)」と呼ばれるサイズのベニヤ板を使っています。地下で描いたときも横が10メートル弱で、縦はベニヤを2枚重ねて3メートル60くらいの高さがありました。水を止めるための建材に線を引いたことが、そのまま板を継いで描き続けるというかたちに繋がっています。

場の状況が、描く対象やスタイルを自然に導いていったんですね。タイトルの「そこで生えている。」も、やはりその場から生まれたものなのでしょうか?

佐藤

最初に「そこで生えている」という言葉が出たのは、2013年の「TRANS ARTS TOKYO(TAT)」の地下で描いていたときでした。イベントの紹介で「これ、タイトルは何ですか?」と聞かれて、「いや、何ですかと言われても…そこで生えていますよ」って答えたんです。じゃあ「そこで生えている。」にしましょうというような会話があって、イベントのプログラムに載ったのが始まりでした。そして2015年の「TAT」で、同じ錦町にあるビルの2階を使ったときにもまた「そこで生えている。」と呼んでいて、そのあとに2017年の「アーツ千代田 3331」での個展が決まって作品としての整理が必要になったんです。それで2013年の地下で描いたものを正式に《はじめの「そこで生えている。」》とし、そのあとに続くシリーズは《その後の「そこで生えている。」 》 として発表するかたちになりました。

喪失から立ち上がるもの

現在も続いている「そこで生えている。」のシリーズでは、植物が多く描かれていますが、植物を対象とするようになったのはなぜでしょうか?

佐藤

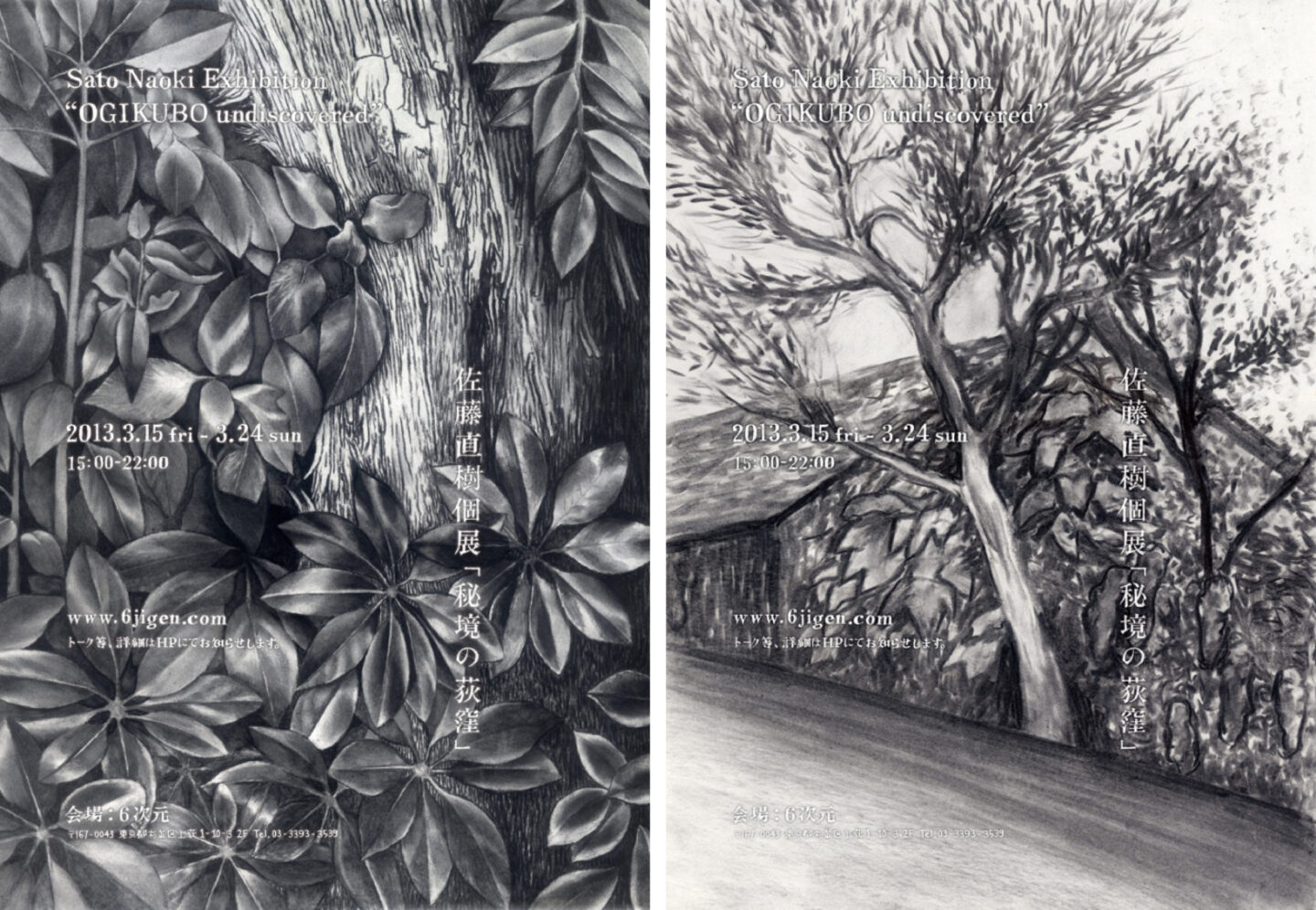

「アーツ千代田 3331」がオープンした2010年から2012年あたりまでは、建物を描いていたんですよ。いまにして思えばですが、まだ普段のデザインの仕事との関係性を探ろうとしていたんだと思います。でも描いている途中で震災が来て「何をやっているんだろう」という気持ちが湧くようになってきていました。2012年秋の「TRANS ARTS TOKYO(TAT)」のときのビルの絵は多分それ以前の延長で、その直後くらいから急に建物が目に入らなくなって、植物ばかり描き始めたんです。いま振り返ると、あのときすでに「もう建物はいい」という感覚が生まれていたのかもしれません。どうせ全部なくなる、それより庭に生えている木のほうが残るだろうな、と。スケジュールブックに書いたメモや撮った写真を見返しても、対象が全部植物になっていました。いま思い出しましたが、2012年にビルを描いていたときにもベランダの植物なんかが目に入り始めていて、2013年春には植物中心の木炭画を藁半紙に描いた「秘境の荻窪」という個展も開いています。2013年の秋、地下の湿った壁の前に立ったときには、建物を描こうとは全然思わなくなっていました。草木は描いても描ききったという実感が生まれない。その繰り返しで、気づけばいまも植物を描き続けています。

震災をきっかけに、植物が主な対象になっていったのですね。以降も一貫してモノトーンで植物が描かれていますが、そこにはどんな理由があるのでしょうか?

佐藤

色をつけてしまうと「こう見ろ」という力がどうしても強くなる。少なくとも自分はこう見た、という主張が入ってしまうので、あえて色は使っていません。というのは後づけの理由で、実際は「色」を使うというところまで辿り着かなかった。思い至らなかったというか。多くの人は色のある世界で生きていて、空の青や木の緑、花の色などはそれぞれ脳のなかに相当な情報として蓄積されている。結果論に過ぎませんが、色が削がれていることで、色彩などの情報を、観ている人が自然に引き出してくれているようにも感じています。そこが面白いところなのかもしれませんね。いまは「色を使わない」という一点だけは決めていますが、2025年5月の展示では色のついた絵を上に重ねてみたりしていますし、その先にまだ行ける場所があるのではないかとも感じています。ただ、まずは画面から色を削いだところで成り立たせたいという意識も、それ自体としてずっと働いています。

意識を超えて残る「黒」の普遍性

描く対象が植物になり、色を削いでいきたいという意識からも、木炭という素材に引き寄せられたのは必然だったのかもしれないとも思えます。木炭には、どのような惹かれ方をしたのでしょうか?

佐藤

「TAT2012」で壁に風景を描こうとしたとき、実は最初に試したのは墨だったんですが、新建材の壁には定着してくれなくて。準備期間の短さに焦りつつ画材屋を巡り、試しに手にした木炭を擦り付けてみると、驚くほど壁に馴染み、線が走る感触に手が動きました。「あぁ、木炭だったか!」と。粉になった焼かれた木が壁に吸い込まれるように広がり、描く速度も一気に上がっていく。取り壊される空間に線を刻むことと、もともと崩れやすく残りにくいという木炭の性質が、状況にぴったりと噛み合っていたように思います。成り行きとも言えますが、木炭を手に取って壁に擦り付けた瞬間に「これだ」という感覚が立ち上がったんです。

また、大竹伸朗さんが18歳の頃に北海道の牧場に飛び込んで描いた木炭の絵が好きで、自分もいつか木炭で絵を描いてみたいという気持ちも、どこかにありました。受験のデッサンやクロッキーで使うための練習道具という印象が強かったので、本格的な作品で木炭を選ぶ発想はなかったのですが、線を引いたときに、全部思い出したんですよね。頭じゃなくて身体で思い出す感じというか。2012年、ビルの12階で「あぁ、これだな」と思いました。あのときの感触がいまだに残っていて、木炭をずっと使い続けているのも、身体が覚えた感じがあるからなんでしょうね。

いまや描く行為に欠かせない存在となっている木炭ですが、木炭という素材、黒という存在の意味についてはどのようにとらえていますか?

佐藤

黒という存在の普遍性はずっと意識にあります。最終的には全部炭化していくし、物質として非常に安定している。物質が炭化したもの(=煤)を原料としている墨に関しては、水墨画の歴史を見ても、表現力や持続性が証明されているんですよね。長谷川等伯や円山応挙の作品を見ても、まったく古びない力がありますし、時間に耐えるという絵画の基本を支えてきた部分だと思います。

私は最初、墨と木炭の違いすらよくわかってなかったんです。長く描いているうちに、炭素からできているという点に気づき、遅ればせながら調べ始めた。墨は美術という制度のなかに取り込まれてきた材料で、水墨画や書道といったかたちで残っている。一方で、木炭は練習用の素材という位置づけが強く、美術作品の本画といった制度にはほとんど入っていない。だけど、日常のなかでの親和性はむしろ木炭の方が高い。理由は言葉にしにくいけれど、不思議と惹かれるんです。

デザインと描く行為、そして体験のなかにある「黒」

これまでデザインの仕事でも「黒」と向き合ってこられたと思いますが、描く行為のなかにある「黒」とはどういった違いを感じますか?

佐藤

まったく違いますね。デザインの黒は便宜的なもので、社会のなかで役割を果たす色です。そこにはある種のルールや機能があって、適材適所で選ばれる。過去の仕事では、素材や印刷の精度にこだわって、黒の質をとことん突き詰めていたと思います。ですが、いまはそこに関しては人に委ねる気持ちが強くなっていて、既にあるものを使うという感覚に近いです。

一方で「描く」という行為のなかにある黒はまったく別です。いくら強い黒を塗っても、暗闇そのものは描けない。茂みの奥に潜む暗さのように、色という範疇を超えてしまう場所があって、そこでは黒は単なる色ではなくなります。線を引く行為そのもののなかで、観る人がそこにとんでもない暗闇を感じる瞬間をつくることができたときに、初めて黒という存在を呼び込めるのではないかと思っています。色ではない黒にどう触れられるかということは、今後もずっと考え続けるであろうテーマですね。

黒ってやっぱり不思議なんですよ。色という範疇に収まらない何かがある。単なる色としてではなく、もっと広い概念として存在しているように思います。

黒は見る人によっては、闇や死といったイメージを呼び起こすこともあります。観る側の体験としての黒については、どのように考えていますか?

佐藤

色がなくて、その暗さが延々と続くと、こわいと感じる人がいるのもわかります。でもその感覚は決して悪いものではないですよね。絵が担うべきなのは、本質的な恐怖の質や、独りで立っているときの感覚、孤独と向き合うときに生まれる答えのない揺らぎのようなものなのかもしれません。観る人が自分と対話する時間を生む可能性を秘めている。そうした体験とどう関われるかということを考え続けていますが、正直まだ途方に暮れている感覚があります。

***

佐藤直樹が「描く」という行為を通してかたちにしているものは、「アート」でもなければ「デザイン」でもないのかもしれない。言葉で分化される枠組みに入るもっと“手前の”行為を、人間として、ひたすらに続けようとする眼差しがそこにはあった。完成を目指さず、評価に委ねず、それでもなお描かれ続ける線。目の前にあるものをただ見つめ、手を動かし続けることでしか辿りつけない領域へと、静かに挑み続ける営み。長年にわたり社会のなかで機能する「デザイン」を担い、複雑な要件をかたちに落とし込んできた思考の持ち主が、いつのまにか論理を手放し、意識を超えた衝動へと身体を委ねていく姿が、佐藤直樹という人間の何より興味深い一面ではないだろうか。

佐藤の行為において、恣意的、作為的な思考は希薄である。しかしだからこそ、彼の人柄と、黒=木炭との出会い、そして「そこで生えている。」という活動の間には、運命的とも言えるような自然な引力を感じた。もしも自分の人生を描くキャンバスがあるとして、そこに一本しか描く道具を選べなかったとしたら、自分は何を選ぶだろうか。そして、その描線にあらかじめゴールは定めるだろうか。いまはまだ、答えを出す必要はない。ただ、佐藤直樹の活動がある種の終わりを迎えたとき、その軌跡とともに残る木炭の線に、私たちは再び向き合うことになるだろう。そのとき「黒」とは何だったのかを、改めて自らに問うことになるはずだ。

2025年秋、東京ビエンナーレ(※)では東京・行幸通りに総延長約200mの「そこで生えている。」が並ぶ予定だ。さらに近隣の大手町パークビルでは公開制作が行われ、描きかけの連作が現在進行形で立ち上がる。また、全長をつなぐための一部は、千葉県東庄町の廃校になった教室に展示空間を整えている。利根川が太平洋に流れ込む銚子の手前にあるその空間では、黒い線に囲まれ、独りの時間と向き合う濃密な体験ができるだろう。

板の上に現れる黒は、色彩のひとつではなく、炭化という変化を経た物質の記憶でもある。生命の名残としての木炭が、植物のかたちをなぞって立ち上がるとき、黒という存在がもつ普遍的な力が、観る者の内側に届いてくる。「そこで生えている。」は、いま現在も描かれ続け、黒という存在の奥行きを問いかけている。

_

(※)佐藤直樹:そこで生えている。|東京ビエンナーレ2025

https://tokyobiennale.jp/tb2025/exhibition/naoki-sato/?lang=ja

佐藤直樹さんに聞く

Q&A of KURO

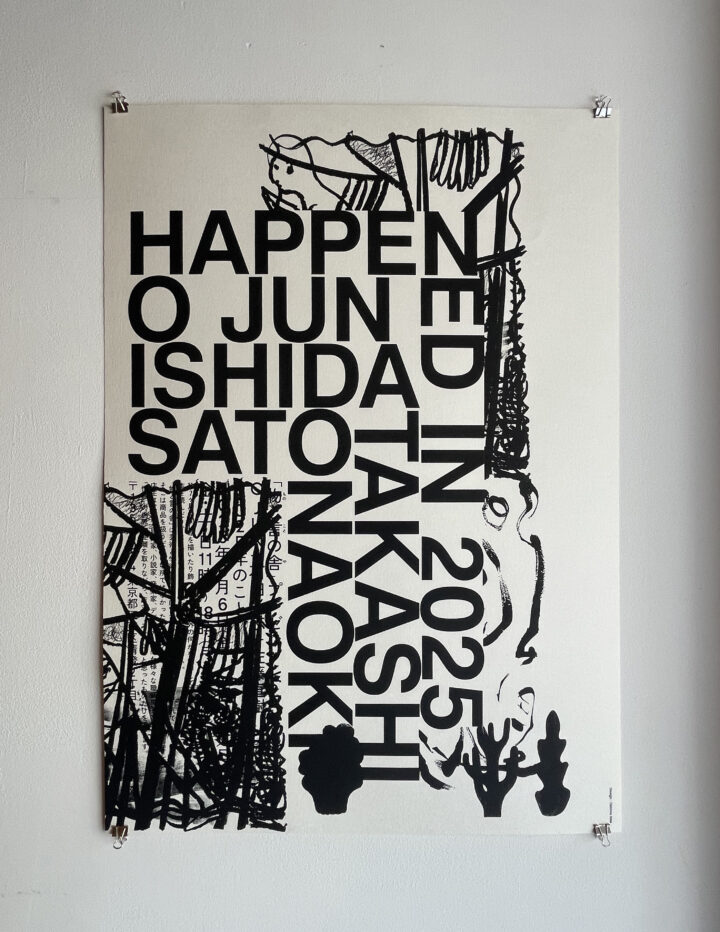

「現在開催している「物と言(こと)の舎(や)」プレゼンツ Vol.1 O JUN+石田尚志+佐藤直樹「2025年のこと」(https://monotokotonoya.jp)の、シルクスクリーンで刷られたポスターの黒ですね。デザインを大島依提亜(おおしま・いであ)さんに、プリンティングを本多伸二(ほんだ・しんじ)さんと信田風馬(のぶた・ふうま)さんにお願いしています。いろいろと答えの出ない話をしてきましたが、自分のなかで、この黒がいまいちばん良い黒だと感じています。」

Screen print : Honda Shinji + Nobuta Fuma

黒の表現者

1961年東京都生まれ。北海道教育大学卒業後、信州大学山本哲士研究室で教育社会学・言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。 1994年、『WIRED』日本版創刊にあたりアートディレクターに就任。 1998年、アジール・デザイン(現アジール)設立。 2003~10年、アート・デザイン・建築の複合イベント「セントラルイースト東京(CET)」をプロデュース。 2010年、アートセンター「アーツ千代田 3331」の立ち上げに参画。サンフランシスコ近代美術館パーマネントコレクションほか国内外で受賞多数。 2012年からスタートしたアートプロジェクト「トランスアーツ東京(TAT)」を機に絵画制作へと重心を移し、「大館・北秋田芸術祭2014」などに参加。札幌国際芸術祭2017バンドメンバー。東京ビエンナーレ市民委員。3331クリエイティブディレクター。多摩美術大学グラフィックデザイン学科教授/アートとデザインの人類学研究所所員。 画集に『秘境の東京、そこで生えている』(東京キララ社)、著書に『無くならない―アートとデザインの間』(晶文社)、編著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)、『芸術の授業―BEHIND CREATIVITY』(弘文堂)、展覧会図録に『佐藤直樹 紙面・壁画・循環―同じ場所から生まれる本と美術の話』(美術出版社)など。