大山エンリコイサム─拡張する黒

私たちは日頃、どれほどの情報と向き合っているだろうか。広告、標識、文字。目に見える“かたち”を記号的に意識しつつも、その背後にある、言葉では定義しづらい“運動”については、感じながらも流していることがほとんどだろう。

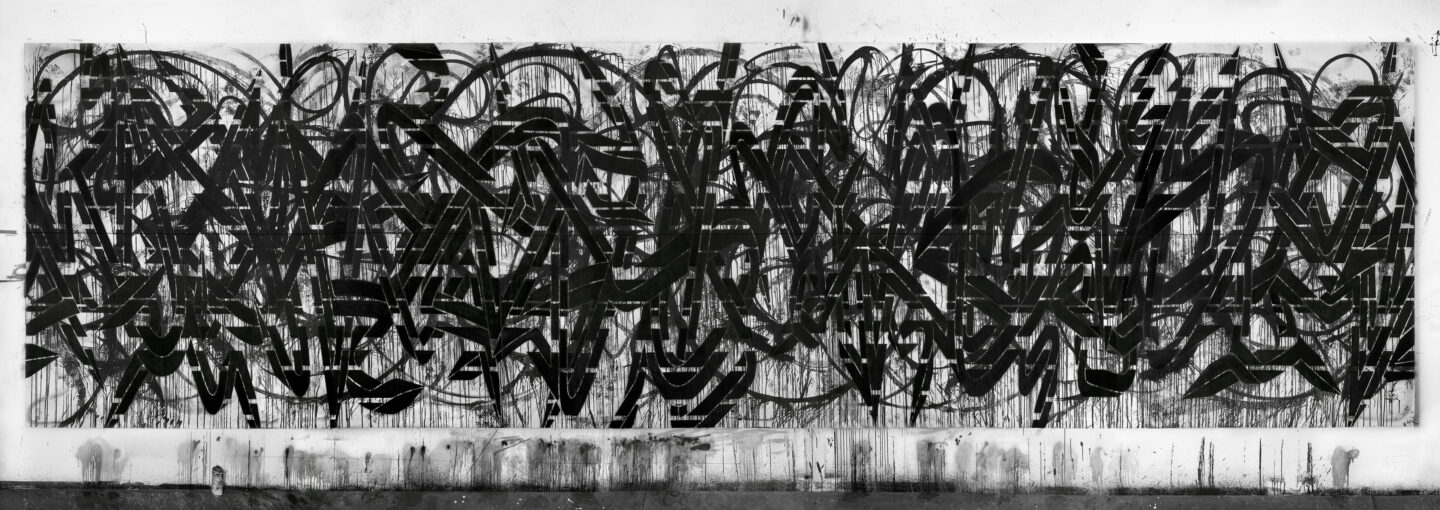

大山エンリコイサムは、ストリートアートの一領域であり、都市空間に名前をかき残すエアロゾル・ライティング(グラフィティ)の文化に関心を寄せ、その文字のかたちから線の動きのみを抽出し、反復、拡張させた独自のモティーフ「クイックターン・ストラクチャー(QTS)」を起点に、さまざまなメディアを横断して表現するアーティストである。

キャンバスや壁面など、空間にかかれた黒の描線は、作家がもたらす身体の動きの痕跡であり、時間の蓄積が重ねられた地層のようでもある。かくことの現在から外部との接点を構築しようとする大山の活動は、私たちが日頃うたがわずに受け入れている「世界の見え方」そのものにまで、揺さぶりをかける。

今回は、彼の表現における「黒」にフォーカスし、作品が都市や身体とどのように響き合うかを探っていく。多層化される線の運動と、背後にある思考をたどることで、大山の視点がとらえる「世界の輪郭」に、触れることができるかもしれない。

一であり、多である黒

2018年に開催された個展「Black」のステートメントにて「ゼロが数のない数として数列に組みこまれるように、白黒という概念もまた、色なき色としてみずからを色環に登録する」と記録されています。大山さんにとって、「黒」はどのような意味や役割をもつ存在でしょうか。

大山

私にとって黒は、運動やエネルギーと深く結びついています。幼少期の落書きは、多くの人にとって親しみのある根源的な表現のひとつだと思いますが、黒で線を引き、面を塗っていく行為には、空間に拡張し、満たしていく力があると感じています。

2018年にTakuro Someya Contemporary Artで開催した個展「Black」では、「黒とはどういう存在か」という問いをテーマにし、初期から白のキャンバスに黒の画材でかくというスタイルをつづけてきた私にとって、あらためて黒という概念に向きあう機会でした。一般的に「色彩」は、光の反射やスペクトルの構成によって生じる視覚的な現象として考えられています。虹がそうですよね。それに対して黒は、色彩という「現象」の手前で、より深く「存在」としての質感をもっているように感じます。吹きつけられることで支持体の表面を覆い、塗膜を塗り重ねて外側へと広がっていくエアロゾルスプレーの黒と、かくことで成分が支持体の内側に染み込み、にじみの奥に広がっていく墨の黒。ひとつの絵画空間において、性質の異なるふたつの黒がどう響き合うか。それを確かめながら制作をしていると、「現象の奥にある存在」としての黒が現れるのです。空間に広がり、覆い、満たす。そこに”ある”こと自体で力となるのが、黒だと感じます。

大山さんは黒以外についても、それぞれに意味づけや定義をされているのでしょうか。それとも、黒が特別な存在なのでしょうか。

大山

黒としての位置づけがあると感じています。20歳頃からクイックターン・ストラクチャーをかきつづけていますが、最初期から作品の多くが白と黒で構成されていました。色彩そのものに抵抗があるというよりも、色彩を選定するときの判断に対して、どこか責任をもちきれない感覚があった。要素をひとつずつ削ぎ落とし、きちんとコントロールできる範囲にまで絞った結果、最終的に自分にとって確信をえられたのは白と黒でした。そうして長い時間をかけて付き合い、向き合ってきたという感覚があります。

また、私にとって黒は単色ではありません。たとえば「死」という概念は、ふつうは「生」の対義語であり、生の外部にあると考えられる一方で、あくまで生きているうちにしか死を認識できない、つまり生の内部にあるとも言える。黒もまた、色なのか、色ではないのかというように、境界の揺らぎにある概念です。「死」は万人に平等な単一の終点のようでいて、背景にはさまざまな経緯や物語がありますよね。みずから選ぶ死もあれば、事故や病による死もある。同じ「死」という概念も、その具体的なかたちは無数に分岐している。黒もまた、一見すると単色ですが、うちに多様な層や深度を含んでいる。「一と多」が同居していることは、黒の本質ではないかと思います。

エアロゾルと墨 黒の物性

現在、大山さんはエアロゾルスプレー、墨などを用いて制作されています。画材はどのように選ぶのでしょうか。

大山

さまざまな黒を検証して選び抜いたというよりも、最初は白い紙に黒いペンでかいていたことが起点となり、結果として、黒と白が自分の表現の軸になっていきました。

現在はエアロゾルスプレーと墨に加えて、水性のウレタン塗料も使うことが多いです。制作を重ねるうちに、それぞれの「黒」には異なる物性があることに気がつきました。たとえば大きな絵をかくとき、手や顔に塗料がつきます。墨は水性で肌に馴染みやすく、柔らかく広がる。エアロゾルスプレーは油性で、乾いて肌にこびりつくと、なかなか落ちない。水性ウレタンは、その中間くらいです。こうした質感の違いそのものが、それぞれの黒がもつ性質の違いを示唆しているように感じます。

さらに、顔についた墨は拭おうとすると薄く伸びてしまい、やがて顔全体にうっすらと広がっていく感覚があるのに対して、エアロゾルスプレーは広がることはなく、一度ついたらしぶとく残る。こうした身体的な接触をとおして得られる体験も、自分にとっての黒のイメージと重なったのだと思います。かくという行為をとおして、黒の多様な物性を、身体で理解していった感覚です。

「エアロゾルスプレー」という呼称についてうかがいます。一般的には「スプレー」という言葉で呼ばれることが多いですが、あえて「エアロゾル」と呼んでいる背景には、意図があるのでしょうか。

大山

先ほど話した黒のとらえ方にもつながりますが、「スプレー」という言葉は動詞です。スプレー缶を振って噴射するという、人が手を使って能動的に行なう行為のニュアンスが強い。線を引く、文字をかく、面を塗るといった身体性と結びつく言葉だとも言えます。

それに対して「エアロゾル」は、空気中をただよう微細な粒子の集合を指す言葉です。人間の行為ではなく、物質の状態そのものに焦点を当てている。たとえば雲や霧、水蒸気もエアロゾルの一種です。

もともと「ゾル」は液体中に粒子が分散した状態のことを指し、墨もゾルの一種ですが、それが気体中になると「エアロゾル」となります。ゾルは液体中に固体粒子が分散していますが、液体中に液体粒子が分散しているとエマルションと呼ばれ、ペンキなどがそれにあたります。どれも物質の状態に関する科学的な概念です。

「スプレー」という言葉はシャッターの落書きのようなイメージと結びつきがちですが、私はエアロゾルという概念がもつ物質的な広がりや、創造の可能性に注目したいと考えています。また、墨にも宇宙的な質感があります。固形の墨を湿らせて、こする行為によって粒子が溶け出し、滲みや濃淡が広がっていく。ゾルという概念で、エアロゾルスプレーと墨を並べている研究もあります。ストリートアートと書という人為的なカテゴリーを、物質は超えていくのです。

エアロゾルも墨も、異なる空間において物質が浮遊し、拡散している構造があります。その構造がもたらす根源的な状態に触れている感覚は、「スプレー」という言葉ではとらえきれないと思います。

言語と表現が交差する地点で

作品の表現方法や、黒をめぐる考え方についてうかがってきました。ご自身のなかでじっくりと咀嚼したことを表現へと落とし込まれている様子から、冒頭でお話した2018年の個展を「Black」というタイトルにしたことにも、大山さんの解釈や思考の積み重ねがあっての選択だったのではないかと想像しました。展覧会をとおして一貫して取り組んできたことや、積み重ねてきた実践があれば教えてください。

大山

私が影響を受けてきたストリートアートにはさまざまなスタイルがありますが、起源のひとつは「ライティング」です。ライティングは、文字を崩して自分の名前をかき、ストリートに残すことで自己を表現する文化です。

ストリートにライティングする行為の多くは無許可のため、問題視されることもありますが、文字の造形をとおして個人のアイデンティティを表すという点には、強い創造性を感じていました。ただ、文字にはどうしても造形の限界がある。そのため私は、文字を解体し、線の動きそのものを抽出することで、自分の表現を模索するようになりました。その過程で生まれた抽象的なかたちを「クイックターン・ストラクチャー」と呼んでいます。

「クイックターン・ストラクチャー」は、20年以上にわたり私の表現の核となっていて、個展のたびにその異なる側面に光を当ててきました。たとえば2016年の個展「Present Tense」では、過去や現在といった時制の問題に着目しました。落書きという表現は、誰かがかいたあと、別の誰かが遅れてそれを見るという時制のずれをつねに抱えています。そこに生まれる「時差」が、落書きに固有の特徴のひとつだと考えました。

すでに触れた2018年の個展「Black」では、これまで白と黒で「クイックターン・ストラクチャー」を表現してきたことをふまえて、あらためて「黒」に焦点を当てました。タイトルに「Black」という言葉を用いたのは、自分の表現にとっての黒の意味や可能性を探究する機会にしたいという意図があったからです。

大山さんはストリートアートを出発点としながらも、線の運動や時間、黒という概念に対する深い解釈を、丁寧に言語化されている印象を受けました。そうした言語の蓄積が、作品や活動へと昇華されていくプロセスも、興味深く感じています。

大山

当時の私はストリートの活動に惹かれつつも、そこに完全には踏み込めなかった。同時に、予備校でデッサンを学び、美大を目指すパターンでもなかった。特定のコースやコミュニティに帰属しない、はざまの立場にいたと思います。だからこそ、他者が提示する「本物」の定義と、自分自身の表現の位置や距離、あるいは葛藤を、自分の言葉で測る必要がありました。

色を削ぎ落とし、白と黒という限られた要素に還元したのと同じように、言葉の力で、自分の位置を少しずつ明確にしようとしていたのかもしれない。そのうえで、当時の自分にとって、自分なりに立ち上げた文脈が受け入れられる場は、現代美術だと考えました。そのため大学卒業後は、東京芸術大学の大学院に進学し、作品制作を続けてきました。やがてニューヨークに拠点を移した時期もありましたが、言葉はずっと、自分の位置を確認し、他者と関係を結ぶためのツールとして、表現と並走してきたように思います。

言葉は事象を具体化し、社会化していく道具でもありますが、言語化することで思考が固定されてしまうことや、かく行為そのものに迷いが生じることはありませんか。

大山

自分の作品を言語化することで、鑑賞者の自由な解釈に一定の制限を与えてしまう可能性はあると思います。ただ、私は言葉も表現の一部だと考えています。感性と思考は、円環の連続性のなかにあって、それらが相互にフィードバックすることで、ドライブしていく感覚を大切にしています。そのためにも、自分の実感をなるべく自然なかたちで言語に置き換えることを心がけています。言葉がひとり歩きしないよう、慎重に精査します。

今日のたくさんの言葉も、20年以上かけて少しずつ積み重ね、整理されてきたものです。理解できないことは理解できないまま、あせらずに側に携えて、思考は続けていく。言葉によって感覚が損なわれるのではなく、むしろ両者が相互に作用し合うことで、新しい表現が生まれ、想像が広がるような状態を維持できるようにしています。

拡張し横断するかたちが、想像を呼び起こす

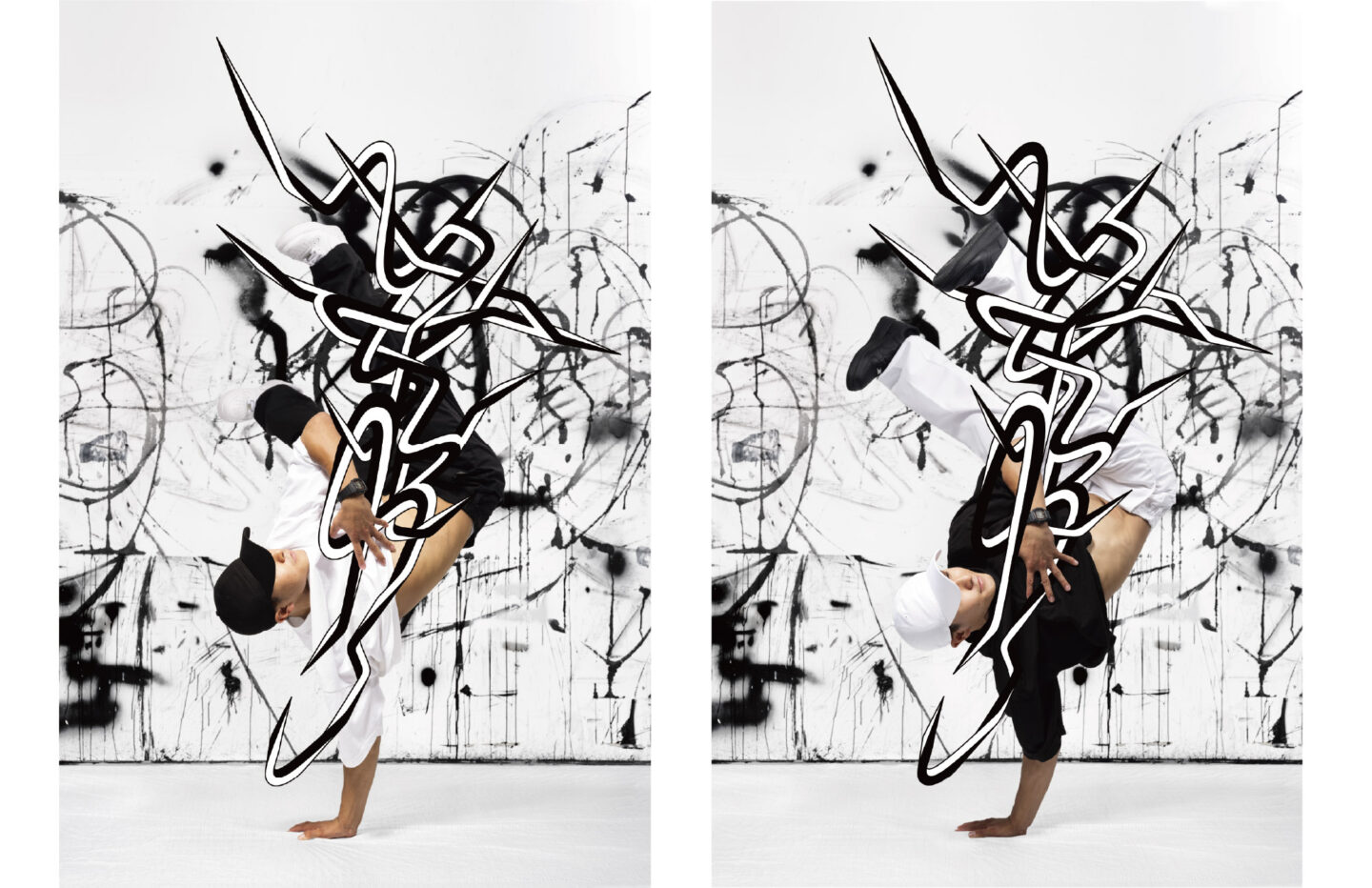

作品のタイトルにある「FFIGURATI」(フィグラティ)という言葉には「みずから象れ(かたどれ)」という意味が込められていると拝見しました。ここにあるご自身の思想や、鑑賞者に託されたメッセージがあれば教えてください。

大山

作品タイトルの「FFIGURATI(フィグラティ)」には、ふたつの意味が重ねられています。ひとつは「graffiti」のスペルを組み替えることで、グラフィティの視覚言語を再解釈することを示唆しています。 もうひとつは、イタリア語の「figurati フィグーラティ」です。これは日常的には「まさか」「そんな」など多義的に使われますが、もともとは「図や像をかたどる」という意味の「figurare」が変形した言葉です。このふたつの意味がつながることで、全体として「グラフィティの視覚言語を再解釈し、新しい表現の言語を生み出す」というメッセージになります。この言葉自体が私の造語であり、誰かから与えられたかたちではなく、みずから新たに構築する態度や姿勢を示してもいます。

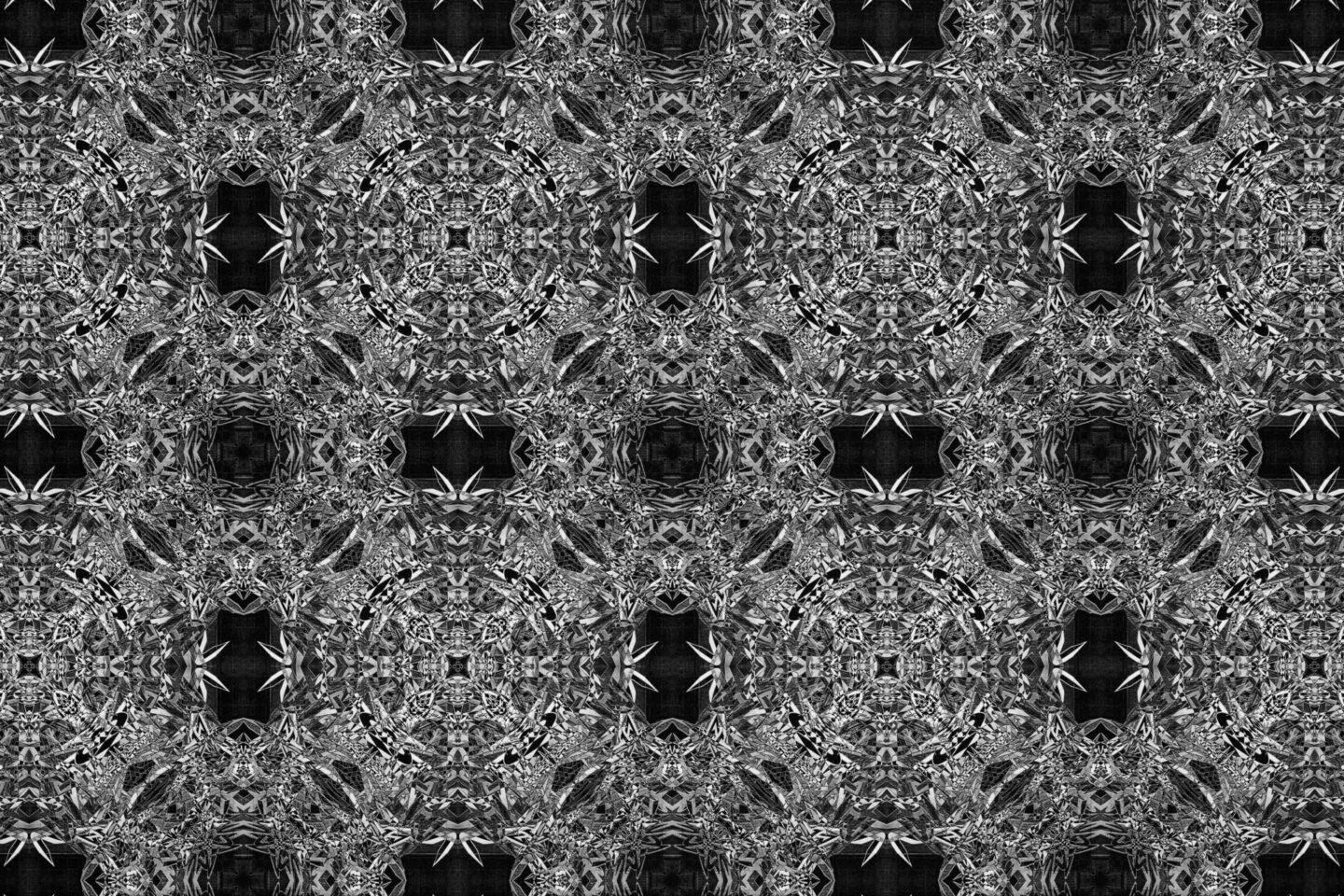

「クイックターン・ストラクチャー」は個別の作品を横断して存在するアイコンでありつつ、あくまで概念であるのに対し、「FFIGURATI」は、「クイックターン・ストラクチャー」が作品ごとに具体的なかたちとして現前した姿を指します。単一のアイコンから生まれた多様なかたちを「FFIGURATI」としてとらえる構造は、黒について先述した「一にして多である」という考え方に通じています。共通する核があり、そこからひとつひとつ、かたちの異なる作品が派生していく。「FFIGURATI」はすべての作品にナンバリングを施し、ライフワークとして続いていきます。

「クイックターン・ストラクチャー」は、異なるメディアや環境と出会うことで、どう変化してきたのでしょうか。

大山

「クイックターン・ストラクチャー」の重要な特徴のひとつに「メディアの横断性」があります。おもな媒体はキャンバスですが、壁画、ドローイング、ファウンドオブジェクト、映像、パフォーマンス、企業コラボレーションなど、さまざまな環境や条件へと展開しています。

「クイックターン・ストラクチャー」は、即興的な動きや衝動的な線がそのまま図像になるというより、身体のダイナミズムをいったん放出しつつ、そこから三次元的な設計のメカニズムを経由することで立ち上がる建造物のような形体です。そうした設計性は、クイックターン・ストラクチャーそのものだけでなく、それがのる媒体や、それを取り巻く環境の構造を読み取り、ストラクチャー同士が接する部分にも作用していきます。そうすることで、そのつど外部との関係性を反映したクイックターン・ストラクチャーの一回性のかたちが生み出されます。

一般的なストリートアートだと、メディアや環境の構造を読み取ることなく、上から塗りつぶしていきます。店舗のシャッター、住宅の壁、列車の側面、高架下のコンクリートなど、さまざまな媒体があっても、同じ造形を反復的にかくことが多いです。それに対して「クイックターン・ストラクチャー」は、媒体の構造を読み取ることで、みずからも変化していく。

たとえば、大相撲の横綱・照ノ富士関の化粧まわしを制作した際には、エアロゾルスプレーではなく刺繍を選びました。あらかじめレーザーでクイックターン・ストラクチャーのシルエットを化粧まわしに転写し、そのラインに沿って職人に刺繍を施してもらいました。このように、媒体やコラボレーションの特性ごとに、適切な技法や仕上がりを選択することで、そのときにしかないクイックターン・ストラクチャーが生み出されます。

またそのような展開は、クライアントや技術者など、私自身の出会いやネットワークの広がりと密接に結びついています。作品に付された個別のナンバリングは、いつ、誰と、どのような仕事をしたかということのドキュメントでもあり、変化し続ける自身の軌跡を記録しているとも言えます。その意味で、私の活動は抽象化されたセルフポートレイトなのかもしれません。

大山さんはプロデューサー、ディレクター、そしてアーティストという複数の視点を横断されているようにも感じられます。

大山

そうかもしれません。ただアーティストは本来、そうした複合的な職能だとも思います。私の場合は、「クイックターン・ストラクチャー」というアイコンをさまざまなメディア環境に流通させ、認知やバリエーションを高めていく、育成のような感覚もあります。

「クイックターン・ストラクチャー」は今後もさまざまな場で展開していくモティーフだと思いますが、そのなかで「黒」はどのような役割を担っているのでしょうか。

大山

先ほど「横断」という言葉を使いましたが、似た意味で「デラシネ」という概念があります。根無し草のようにルーツをもたず、漂流を続ける、共同体から離れた放浪者のような存在です。

「クイックターン・ストラクチャー」は、そうしたルーツなき漂流を思わせる動きをしつつ、異なる点もあると思っています。さまざまな領域、メディア、素材、オーディエンスに接触しながら横断し、広がる一方で、定期的に回帰する空間がある。それは抽象空間としての白いキャンバスです。白いキャンバスに黒のクイックターン・ストラクチャーが配置された状態は、外部の要素を極限までそぎ落とし、もっともミニマムな形式まで還元された状態であり、私の表現の原点であると同時に、次の横断が始まる起点でもあり、おそらく最後の終着点でもあるのだろうと思っています。

右:Enrico Isamu Oyama, FFIGURATI #613, 2024, Artwork ©︎Enrico Isamu Oyama / EIOS, Photo ©︎Shu Nakagawa

空間へ拡張する黒

大山さんの作品にはさまざまなスケールが見られますが、黒は、展開される面の大きさによって、印象や振る舞いが変化すると思います。スケールの違いによる黒のあり方について、考えがあれば教えてください。

大山

大きなスケールになると、黒は見る人を取り囲み、包み込むような存在になると思います。そうした環境では、暗い部屋にいるような感覚、あるいは暗闇に沈むような感覚に近づくのではないでしょうか。一方で、小さい面に黒い線が引かれるとき、空間へ拡張する力を感じると思います。

もし黒が全体を塗りつぶし、見る人の周囲が暗闇で覆われた状態になると、そのときは「力」の印象よりも、「沈黙」や「無」のような感情が前に出るのかもしれないと、いま想像しながら感じています。

最後におうかがいしたいのは、黒という存在が、作品だけでなく、作品を越えた領域においてどのような意味をもつかという点です。あらためて、大山さんにとって「黒」とはなんでしょうか。

大山

少し前から、スタジオの備品や什器をなるべく黒で揃えるようにしています。スタジオは、一般的には作品を制作する実用的な空間ですが、自分はやりたいことが多くあって、制限のある空間でさまざまな制作を同時に進めるために、スタジオを機能的にデザインする必要がありました。すべての什器にキャスターをつけて空間のレイアウトを変更しやすくしたり、作業の導線ごとに画材を手にしやすい場所に配置したりと、身体の動きや制作の流れに合わせてスタジオを最適化しました。

その過程のなかで、制作の導線に合わせて動く身体が、身体の外側にある空間に転写されていくような感覚が生まれ、ある時期から、スタジオが身体の延長のような存在になっていきました。白と黒で構成される作品の制作プロセスが、そうして空間にまで拡張されたとき、「スタジオも作品がもつ世界の延長である」と感じるようになり、備品や什器を自分で黒く塗装するなど、スタジオにも黒を取り入れるようになりました。自分にとって「黒」とは、もはや作品のなかだけにとどまるものではないのかもしれません。

***

「公共空間で制作した作品は、新陳代謝のなかで都市と一体化していく。それで構わない。それがどうなるかを、見届けていきたいと思っています」——大山の言葉からは、開かれた表現の姿勢が伝わってくる。構築にとどまらず、拡張や浸透といった“動き”にまで、表現の可能性を見出しているのだ。

大山の「黒」もまた、広がり、豊かだ。刻まれた黒い痕跡が、やがて街に馴染んでいくように、あるいは、墨がにじみの奥でゆっくりと広がるように、黒は空間と時間に作用し、私たちの知覚や感覚に語りかけてくる。物事をどう認識し、どのような動きのなかに身を置くのか、どこまでが自分で、どこからが世界なのか。黒を見つめることは、境界に揺らぎをもたらしながら、みずからの現在地を見つめることにもつながっていく。

ふと立ち止まったとき、目の前の風景や道端に、名前のない“かたち”を見つけることがあるかもしれない。世界に漂うさまざまな“かたち”は、かつて誰かが「いま、ここ」にいた痕跡でもある。そして私たちの生活もまた、そうした痕跡を重ねながら、次の時代へ、次の誰かへと接続している。

大山エンリコイサムさんに聞く

Q&A of KURO

「“黒”と聞いて連想するのは、ファッションの“モード”です。そこには黒の美学が、日常的な感覚として残っています。」

黒の表現者

美術家。ストリートアートの一領域であるエアロゾル・ライティングのヴィジュアルを再解釈したモティーフ「クイックターン・ストラクチャー」を起点にメディアを横断する表現を展開。イタリア人の父と日本人の母のもと、1983年に東京で生まれ、同地に育つ。2007年に慶應義塾大学卒業、2009年に東京藝術大学大学院修了。2011-12年にアジアン・カルチュラル・カウンシルの招聘でニューヨークに滞在以降、ブルックリンにスタジオを構えて制作。2020年には東京にもスタジオを開設し、現在は二都市で制作を行なう。

http://www.enricoisamuoyama.net

Enrico Isamu Oyama (b.1983, Italian / Japanese) creates visual art in various mediums with Quick Turn Structure; the black and white motif composed of spontaneous repetition and expansion of free-flowing lines extracted from the visual language of aerosol writing, the core genre of contemporary street art that originates in 1970’s-80’s New York. After attending MFA at Tokyo University of the Arts in 2007-09, he named the motif Quick Turn Structure, and has positioned his practice in the midst of contemporary art and street culture. Oyama stayed in New York for 6 months in 2011-2012 as a grantee of Asian Cultural Council and went on to live and work in Brooklyn during the 2010s. Since 2020, Oyama works in 2 studios in New York and Tokyo back and forth.

www.enricoisamuoyama.net