ブラックホールって、黒いの?|後編

中編で行った「ブラックホールと黒」に対する100人アンケートでは、ブラックホールという存在にもつ印象から感触へのイメージ、そのエネルギーを活用する未来への空想にいたるまで、様々な回答をいただいた。ブラックホールが黒い理由に関しては「光」が関係するという回答が多く寄せられたが、果たしてその実態はどのようなものなのだろうか?

ここでは、テーマである「ブラックホールって、黒いの?」ということへのアンサーはもちろんだが、「何やら凄まじい重力で、光も吸い込まれるらしい」という、ぼんやりした実像をよりクリアにするため、『日本科学未来館』の科学コミュニケーターである理学博士の松岡 均さんに取材を敢行。ブラックホールの概念成立から現在までの研究について教えていただいた。

松岡 均

日本科学未来館 科学コミュニケーション室 科学コミュニケーション専門主任

宇宙理学を専門とする理学博士。大学院修了後、国内外での研究生活を経て2004年に『日本科学未来館』へ。その後、JAXA宇宙教育センターで学校教育の支援活動に従事し、2012年より再び未来館に戻り現職。その知識や経験を生かし、社会と研究者との橋渡し役として活躍をする。

そもそもブラックホールって、なんだ?

ブラックホールは、誰もが知っているのに、よくよく考えてみると実はあまり知らないものの代表格なのではないかと思う。なんとなくSF作品などで見知った、渦状のどんなものでも吸い込んでしまう何か、くらいの認識が一般的だろう。まずはその成り立ちから紐解いていくと、まさかの事実があることに驚くはずだ。

ブラックホールが概念として成立したのは、1915年、物理学者アインシュタインにより発表された「一般相対性理論」に対し、同じく物理学者であるシュバルツシルトによる“解”がきっかけとなっています。シュバルツシルトは一般相対性理論を表す方程式をある条件を使って解くことで、「強力な重力により、光も脱出できない領域が存在する」ということを発表し、それがブラックホールの概念が生まれた瞬間だとされています。しかし、数学的には明らかではあったものの、まだこの頃はブラックホールが実在するとは信じられていませんでした。(松岡)

その研究が一足飛びに進んだのは、1970年代に入ってからのこと。X線望遠鏡が「はくちょう座」の方向から検出したX線を分析したところ、直径300kmに太陽14個分の質量が存在する天体であることがわかり、可能性としてブラックホール以外にはないと結論。多くの天文学者たちが存在を信じることとなり、研究が進められるようになったのだという。

そして、2015年以降のブラックホール同士の合体や、2019年以降のブラックホールシャドウの観測などにより間接的な証拠が積み上がってきたことで、ようやくブラックホールの姿と思われるものをとらえることができるようになってきた。ということは、つまり2010年代に入るまでブラックホールはまだ概念上の存在だったわけである。世界中あまねく多数の人に知られる存在が、ようやく近年になって観測できたという事実に驚きを隠せない。

ブラックホールはどのようにして誕生する?

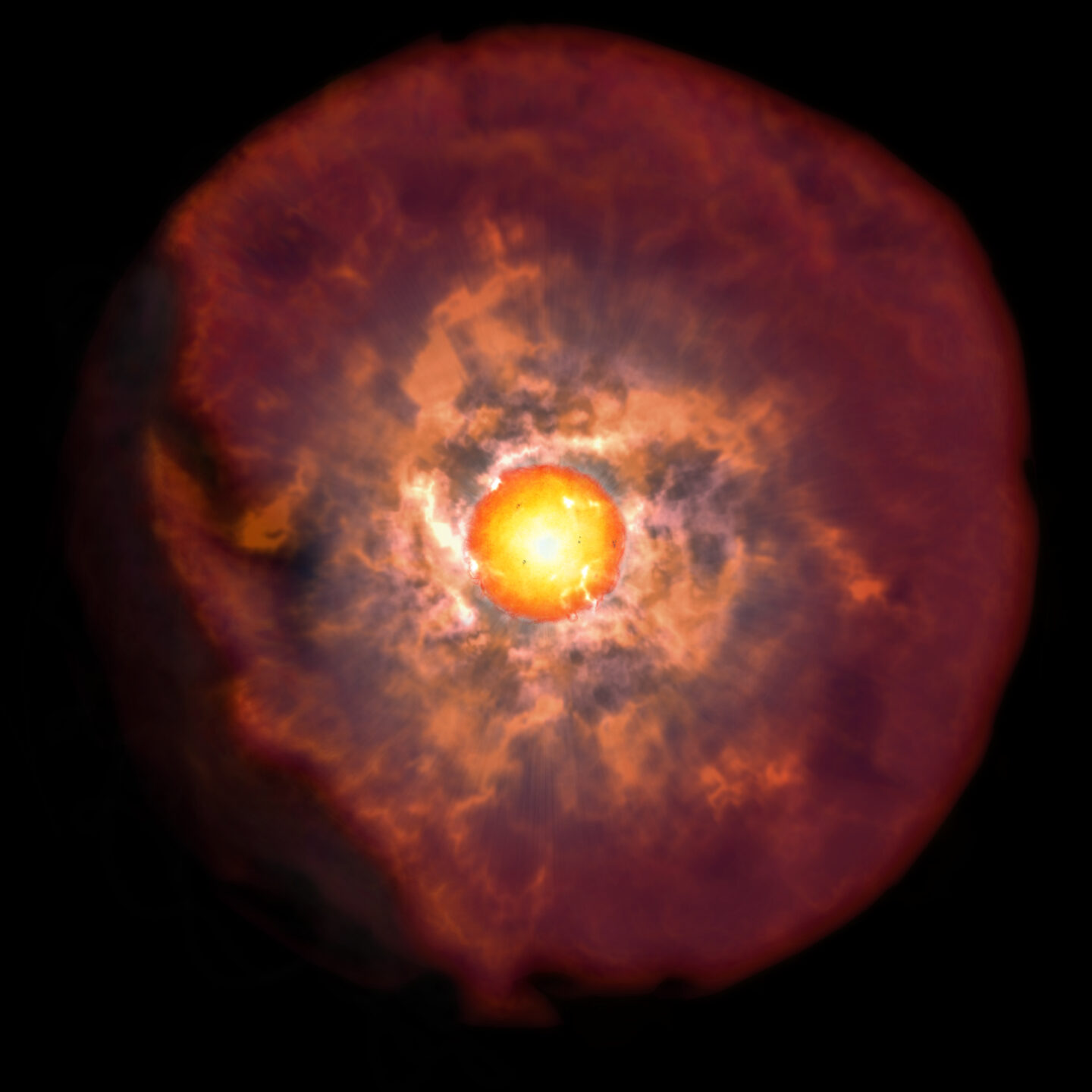

ブラックホールには、大きく分けて太陽数個~数十個分の質量をもつ「恒星質量ブラックホール」と、太陽100万個分以上の質量をもつ「超巨大ブラックホール」の2種類があります。恒星質量ブラックホールは、質量の大きな恒星がその生涯の最期に超新星爆発を起こすことで、中心部がその重力に耐えられず収縮して生まれると言われています。方や超巨大ブラックホールに関しては、様々な説があるものの現在のところまだ解明されていません。

宇宙の成立は、宇宙誕生直後に極めて短時間で急激に空間が膨張したインフレーションをきっかけとして、高温高密度の状態であるビッグバンを起こしたことが原初とされています。しかし、その後における宇宙の進化にブラックホールがどのような関わりをしたかは、現在の天文学では謎多き部分。というのも、前述の通り、銀河の中心にある超巨大ブラックホールに関して成立のメカニズムが解明されていないからです。また、原始ブラックホールという概念において、宇宙の最初にたくさん生まれたブラックホールが、宇宙の構成要素のひとつであるダークマターの正体なのではないか、と言われていたり……。つまりブラックホール自体が宇宙の起源に重要な役割を果たしている可能性はあるものの、まだ未知数というわけです。(松岡)

意外に思うかもしれないが、我々が暮らす太陽系が属する天の川銀河にもブラックホールはある。その中心には超巨大ブラックホールがあり、恒星質量ブラックホールも数多く存在。遠く離れた銀河の話ではなく、実は身近(とはいえ人間の範疇で考えると恐ろしく遠いが)なもので、そしていまこの瞬間にも新たなブラックホールが誕生している可能性もあるのだ。

ブラックホールはその「ホール」という単語や、空想科学作品などの影響で吸い込まれて落ちていくというイメージがあり、どちらかというと概念的な存在に捉えられがちだが、その誕生を知ると歴とした天体であることがわかる。しかし、一般的に天体に漆黒をイメージすることはないと思うが、なぜそれが“ブラック”ホールと名付けられ、我々がもつパブリックイメージも黒いのだろうか。その理由を答える前に、もう少しブラックホールのことを紐解いていこう。

(c)国立天文台

近年になって、ついに撮影されたブラックホールの姿

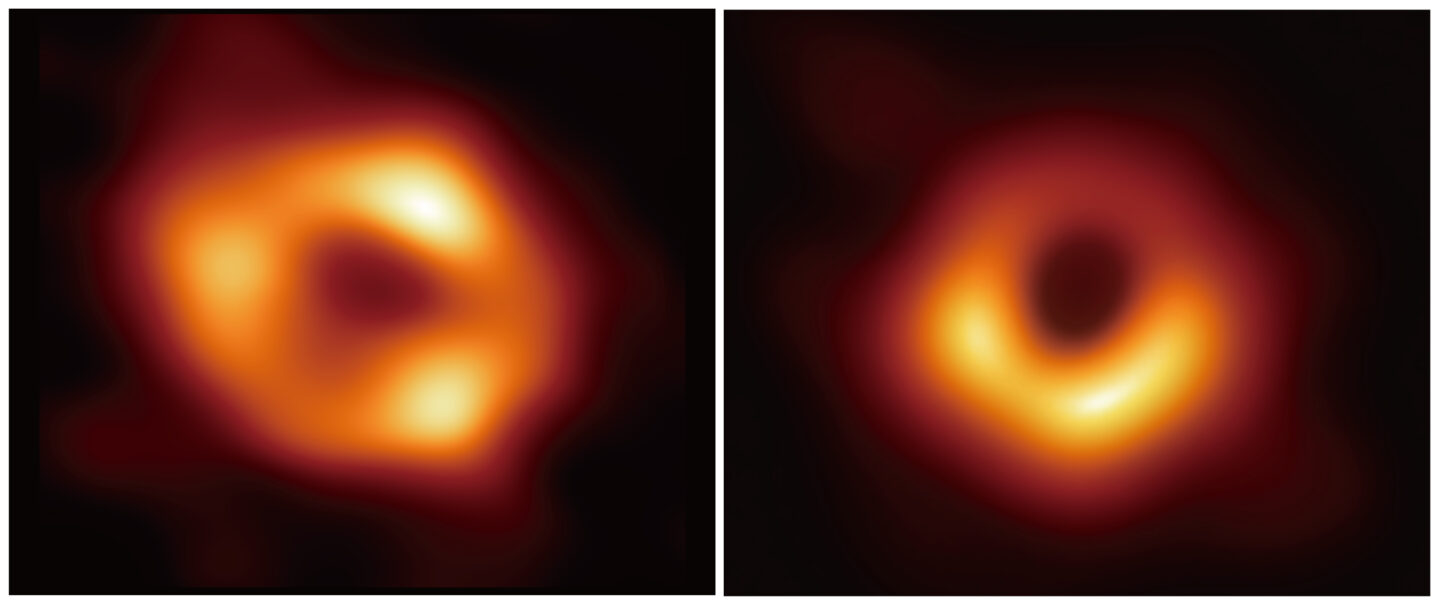

前述の通り、ブラックホールの姿が画像として発表されたのは2019年4月のこと。おとめ座の方向にあるM87銀河の中心にある超巨大ブラックホールが最初で、2022年には天の川銀河の中心にある「いて座A*(いてざエースター)」の撮影にも成功。これには途方もなく高い解像能力が必要で、その困難を乗り切るべく国際共同プロジェクトとして発足したイベント・ホライズン・テレスコープによって成し遂げられた。

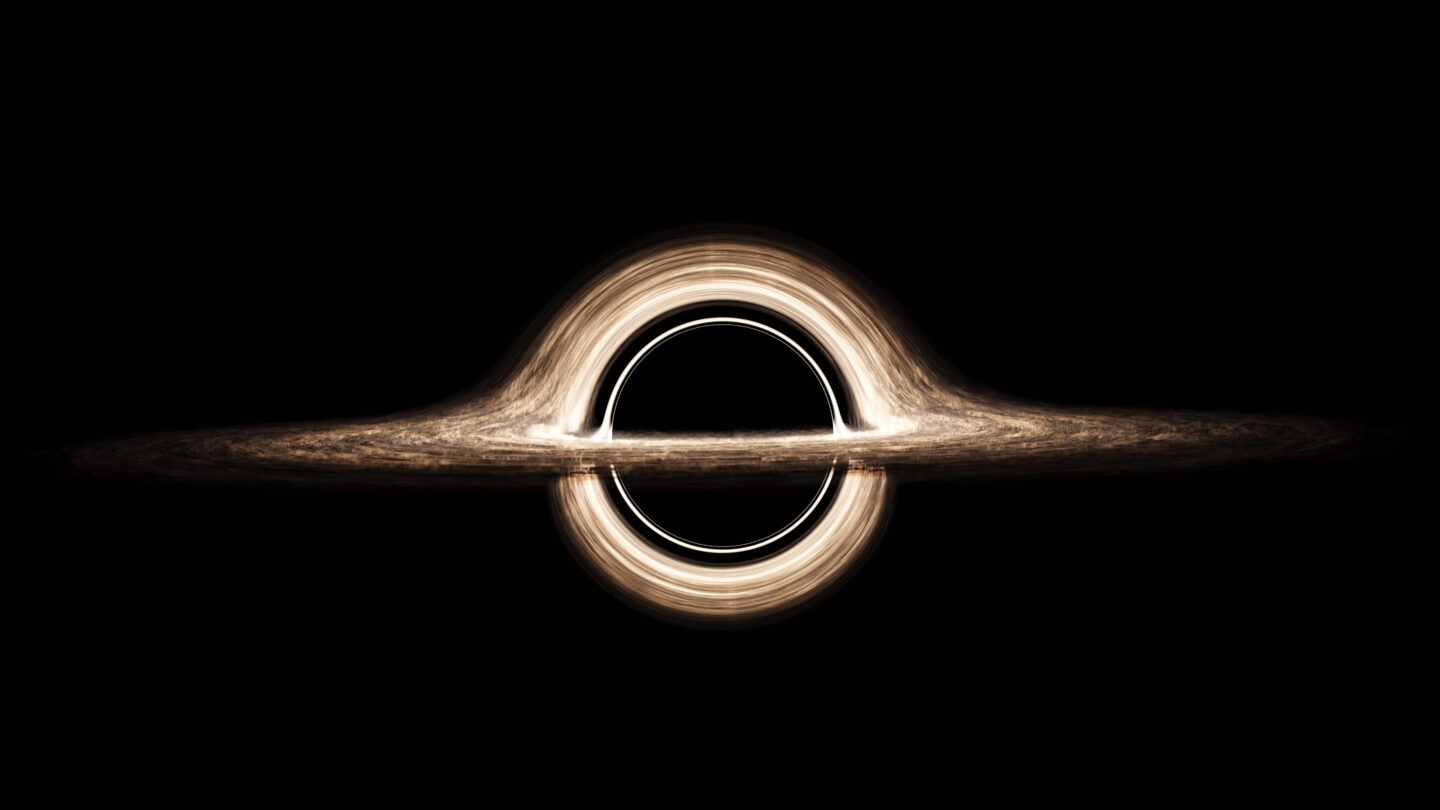

イベント・ホライズン・テレスコープはチリのアタカマ砂漠にあるアルマ望遠鏡をはじめ、地球上に存在する電波望遠鏡をVLBI(超長基線電波干渉法)と呼ばれる技術で連結させることで、地球サイズの電波望遠鏡として機能させ、極めて高い解像度を実現したものです。撮影された画像を見てわかる通り、ブラックホールシャドウと呼ばれる部分が黒く写り、それこそがブラックホールである証左なのです。(松岡)

地球から最も大きく見えるブラックホールでも、撮影するためには“月面に置かれたゴルフボール”を地球から見分けるほどの解像度が必要とされ、全世界が協力しないことには成しえないことだった。人間の目に換算すると「視力300万」という想像すらできない能力が必要で、その途方もない数値には驚かされるばかり。観測装置の改良は現在も常に行われているので、将来的には静止画ではなく動画として捉えることができる可能性もあり、今後その実態がさらに解明されていくのかもしれない。

ブラックホールはなぜ黒い?

さて、ここまでブラックホールとはどういったものなのか長々と解説してきた。それというのも「ブラックホールが黒い理由」を説明するのに前提となる知識が必要だったからだ。中編のアンケートでは、光さえも吸い込んで消滅してしまうから黒い、という答えをもっている人が多かったが実際はどうなのだろうか。

ブラックホールが黒い理由を説明するために、まず認識しておかなければならない考え方に「事象の地平線」というものがあります。これはアインシュタインが提唱した一般相対性理論をもとに、シュバルツシルトが導き出した「シュバルツシルト半径」というブラックホールの境界を指す言葉で、その内側では、超大な重力の影響で光ですら抜け出せなくなるほどに時空が歪み、起こっていることを全く観測できないことを意味します。イベントホライゾンテレスコープで撮影したブラックホールシャドウが黒く写っているのも、事象の地平線を超えた光や電波を観測できないからなのです。(松岡)

観測できないが故にブラックホールは黒い

質量を持たない光や電波が強大な重力に影響されるというのには驚きだが、まさしく吸い込まれるという表現もあながち間違いではないのかもしれない。前述のイベントホライゾンテレスコープで撮影されたブラックホールも、事象の地平線の外にあるガスなどがX線や電波で観測できるからこそ、逆に観測できない部分が黒く写ったにすぎず、ブラックホールそのものを撮影できたわけではないのである。 つまり、結論として観測できないものだから我々には黒く見えるというのが解となるわけだが「観測できない=黒」というのも考えてみると不思議だ。人間の目に映る色が、光の反射によってもたらされるものだとは理解しているものの、それがなぜ黒なのか。反対に白でないのはなぜなのか。そんなところにも「黒」という特別な色に対する、ある種のロマンを感じさせる。

ブラックホールに残された最大の謎

と、ブラックホールが黒い理由も明らかになったのに、まだ続けるのかとお思いのことだろう。しかし、せっかくここまでブラックホールのことを理解したのだから、ブラックホール最大の謎とも言われている疑問を最後に投げかけておこうと思う。

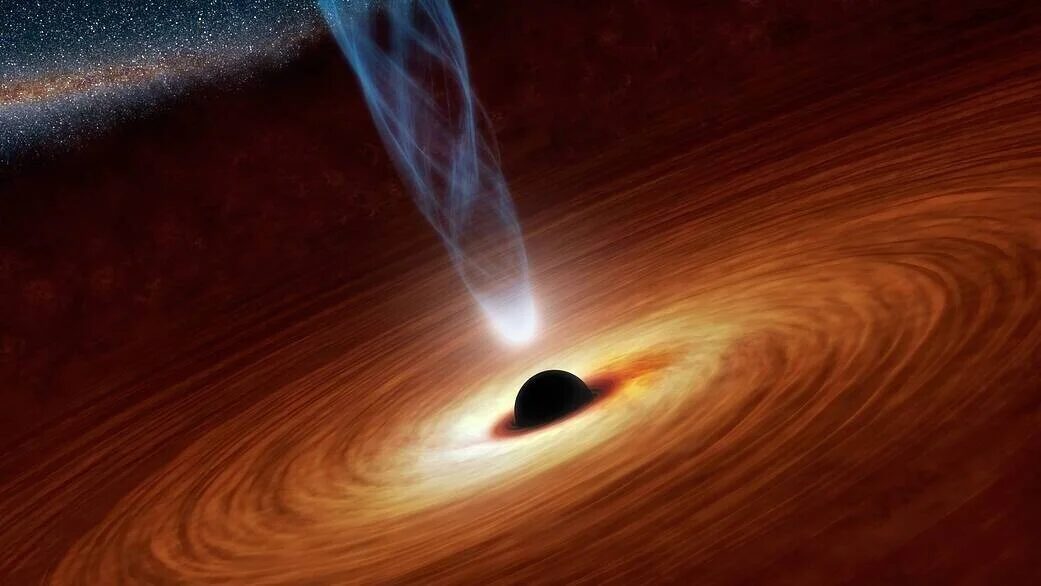

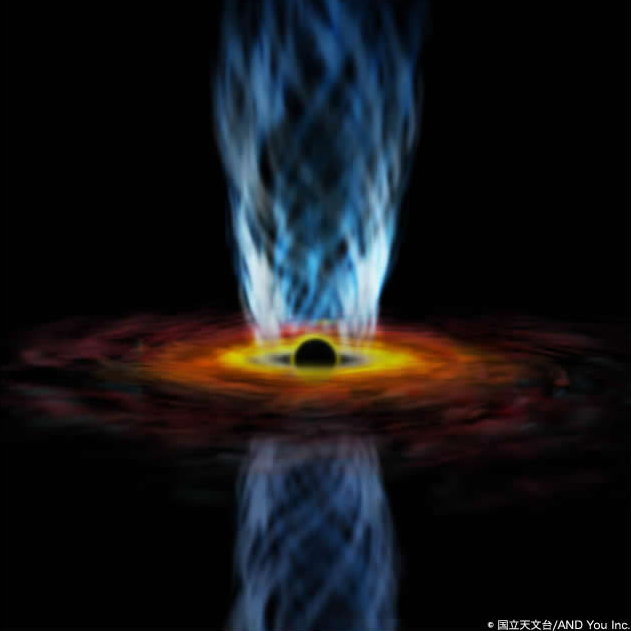

ブラックホールにおける事象の地平線を超えると光すら脱出できない、と説明したばかりだが、実は、その重力をエネルギーにして噴き出している「ジェット」という存在が確認されている。ジェットとは下の画像のようにブラックホールなどの天体から双方向に噴き出しているプラズマガスのことで、ブラックホールの重力圏から抜け出すほどのエネルギーと速度をどう生んでいるのか、どうして広がることなく細い形状を保てるのか、現在においてその解はまだ見つかっていない。

ひとつのことを知れば、またひとつ謎にぶち当たる。そうやって、様々な疑問を解消していった先には何が待っているのだろう。ブラックホールへの疑問は、想像もしえない未来を予感させてならない。

ブラックホールにおける「黒」は、色ではなく概念?

「ブラックホールと黒」に関して取材をする中で、黒という色がいかに特別な存在であるかをさらに思い知ることとなった。

ただの黒い“色”ではない、観測することが不可能であり、不可視だからこその黒。

ブラックホールはまさに概念的な部分を示す黒だと言えるのかもしれない。

最後に、中編のアンケートでも質問した

“ブラックホールのエネルギーを活用できる未来が来たら、どんな製品・サービスが生まれると思いますか?”

という問いを松岡さんにも問いかけてみたところ、

「とてつもないエネルギーをもっているので、それこそ星や銀河すら作り出すことができるのではないでしょうか」と答えてくれた。

銀河すら生むエネルギーはすべての黒い存在の中でもおそらく最強なのではないだろうか。

そんなブラックホールの謎はまだまだ深まるばかりだが、

次回以降のWONDERでも、さらに皆さんの知的好奇心と想像力を刺激する疑問を紐解いていくことをお約束しよう。

松岡 均

日本科学未来館 科学コミュニケーション室 科学コミュニケーション専門主任

宇宙理学を専門とする理学博士。大学院修了後、国内外での研究生活を経て2004年に『日本科学未来館』へ。その後、JAXA宇宙教育センターで学校教育の支援活動に従事し、2012年より再び未来館に戻り現職。その知識や経験を生かし、社会と研究者との橋渡し役として活躍をする。

飯塚大和

「黒の研究所」研究所員

グラフィックデザイナー・エンジニア。大学で書体デザインとプログラミングに興味を持ち、2019年より岡本健デザイン事務所に所属。紙面のデザインから UI の設計まで、幅広い領域でのものづくりに取り組む。趣味は個人開発、料理、フリースタイルフットボール。