シマウマは、なぜ白黒なの?|後編

中編で行った「動物と黒」に対する100人アンケートでは、動物がもつ黒という色に対する疑問へのさまざまな解釈が集まり、また、自然界に存在する色への印象にも、多様性があることが浮き彫りに。なかでも、動物が黒、または白黒である理由に対する回答では、外敵から身を守るためのカモフラージュであるという回答が多く寄せられた。

ここでは、テーマである「シマウマは、なぜ白黒なの?」という部分に立ち返り、生物の進化を専門とする東京大学・大学院新領域創成科学研究科の河村正二先生に、生物にとっての色覚、さらには黒との関係性について教えていただいた。

河村正二

東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 生命科学研究系 先端生命科学専攻 教授

1962年、長崎県生まれ。1986年に東京大学理学部を卒業し、1991年に東京大学大学院理学系研究科人類学専攻博士課程を修了。その後、東京大学や米国シラキュース大学での博士研究員、東京大学大学院理学系研究科助手などを経て、2010年より東京大学大学院新領域創成科学研究科 先端生命科学専攻・人類進化システム分野教授。理学博士。感覚センサーの遺伝子実体が知られている色覚(opsin)、嗅覚(olfactory receptor)、旨味・甘味(TAS1R)、苦味(TAS2R)の多様性と適応進化の解明に取り組んでいる。

シマウマはなぜ、白黒の縞模様なのか?に、答えはない

(河村先生)外敵のひとつである吸血バエが、縞模様を嫌うのではないかという仮説があったり、シマウマの主な捕食者であり、人間などの霊長類よりも視力が弱いライオンやハイエナなどの食肉目の動物が日中に50m程離れたところから、縞模様が判別できるかというと、そうでもなさそうだ…という説があったり、僕が知るだけでも、シマウマがなぜ、白黒の縞模様なのか?につながるものは諸説あるのですが、はっきりとひとつ何か断定的な理由を特定はできない、つまり、わからないというのが答えとなります。

話の腰を折ってしまうかもしれませんが、ガチガチに意味を考えすぎるのもどうかな…。もちろん、生存していくのに困るようだったら白黒の縞模様のままではいられないのですが、あくまで現在の姿が結果なのですから、その理由も、意味も複雑であって、当たり前なのです。

「シマウマは、なぜ白黒の縞模様なのか?」という根源的な疑問について考えるとき、たいていの人は、種としての強さを想像し、必然的に継承されてきたのではないだろうかと考えるだろう。

しかしこれは、例えば学校で習ったり、本などで読んだりした「印象の強い知識」が、私たちに影響を及ぼしているから、かもしれない。

生物の進化から多様性の研究をする河村先生としては、そうした断片的な知識が誤解として定着することで、想像や仮説の可能性を狭めてしまう=生物の多様性を軽んじてしまう……と、感じられるのだ。

参考:

「多くの人が持つ知識」と「あまり知られていない事実」とは?

~生物の進化にまつわる2つの理論~

■ダーウィン『自然選択による進化』 ※よく知られている

ダーウィンは、生物の進化には自然選択によりもたらされる「必然性」があることを提唱した。

・生物間の形質の違いには、適応上の意味の違いがある

・生物やその形質の進化の方向性は、その生息環境の下である程度は推定可能

対して……

■木村資生『中立進化』 ※あまり知られていない

木村は、生物の進化における「偶然性」の重要さを提唱している。

・生物間の形質の違いには適応上の意味の違いがあるとは限らない

・生物やその形質の進化の方向性はその生息環境によらず多様であり、推定は困難

「自然選択により環境適応していく=生存・繁殖に有利な形質の個体がより多くの子孫を残す」ということを、ダーウィンが初めて指摘したのは学校などで習うためよく知られていること。一方で、進化における偶然の効果を重視し、「DNAレベルでは大部分が偶然による中立的(=有利でも不利でもない)変異である」という木村の研究については、私たち黒の研究所・研究員も知らなかった。

あらためて……そもそも動物にとっての色覚とは?

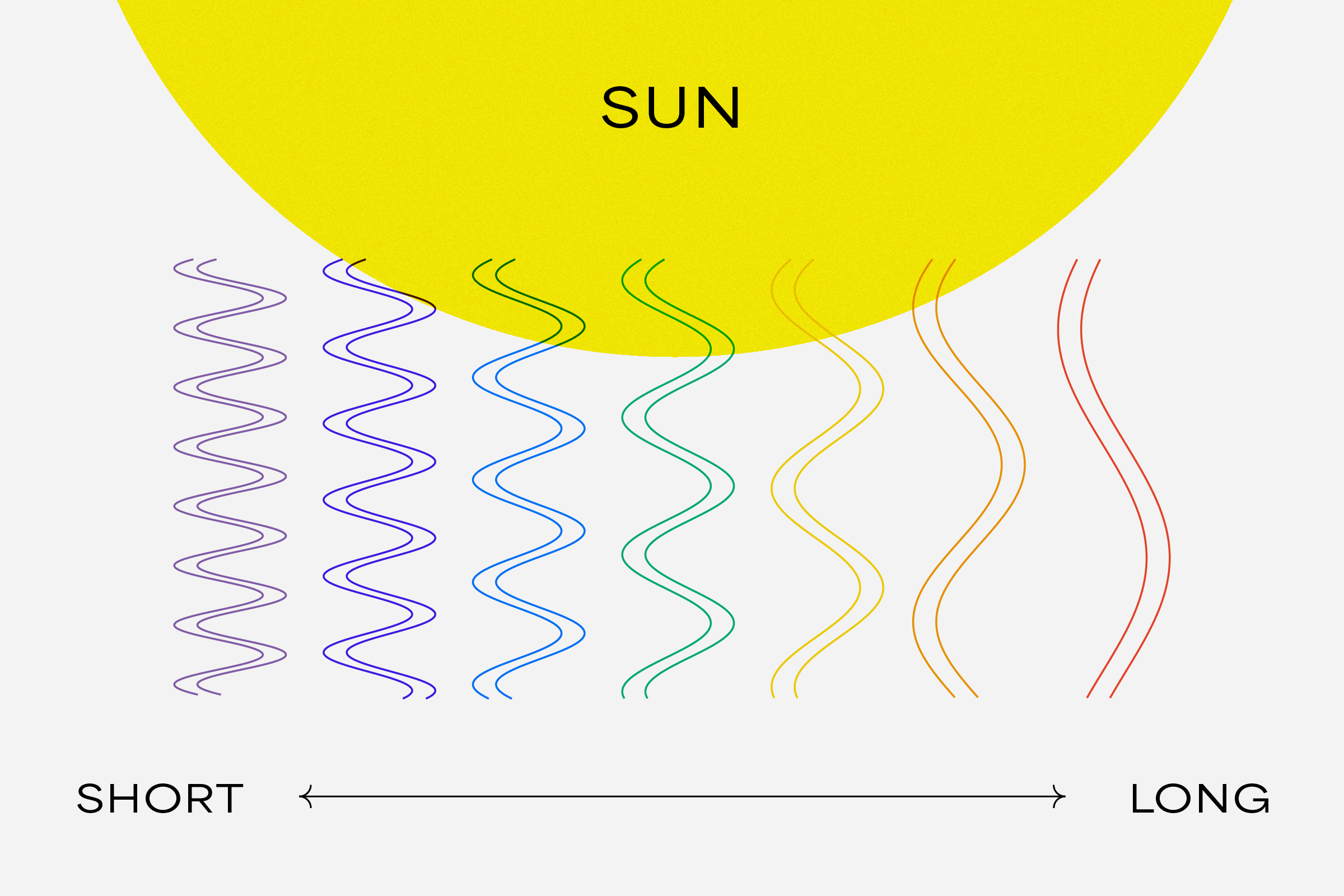

(河村先生)「色覚」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないかと思いますが、そもそも色覚というのは、光に含まれるさまざまな長さの波長によって、光を区別する感覚のことを指します。自然界でそれをわかりやすく認識することができるのは「虹」です。太陽光は長い波長から短い波長まで連続して含んでいて、長い方の波長を赤っぽく感じ、短い方の波長を青っぽく感じます。

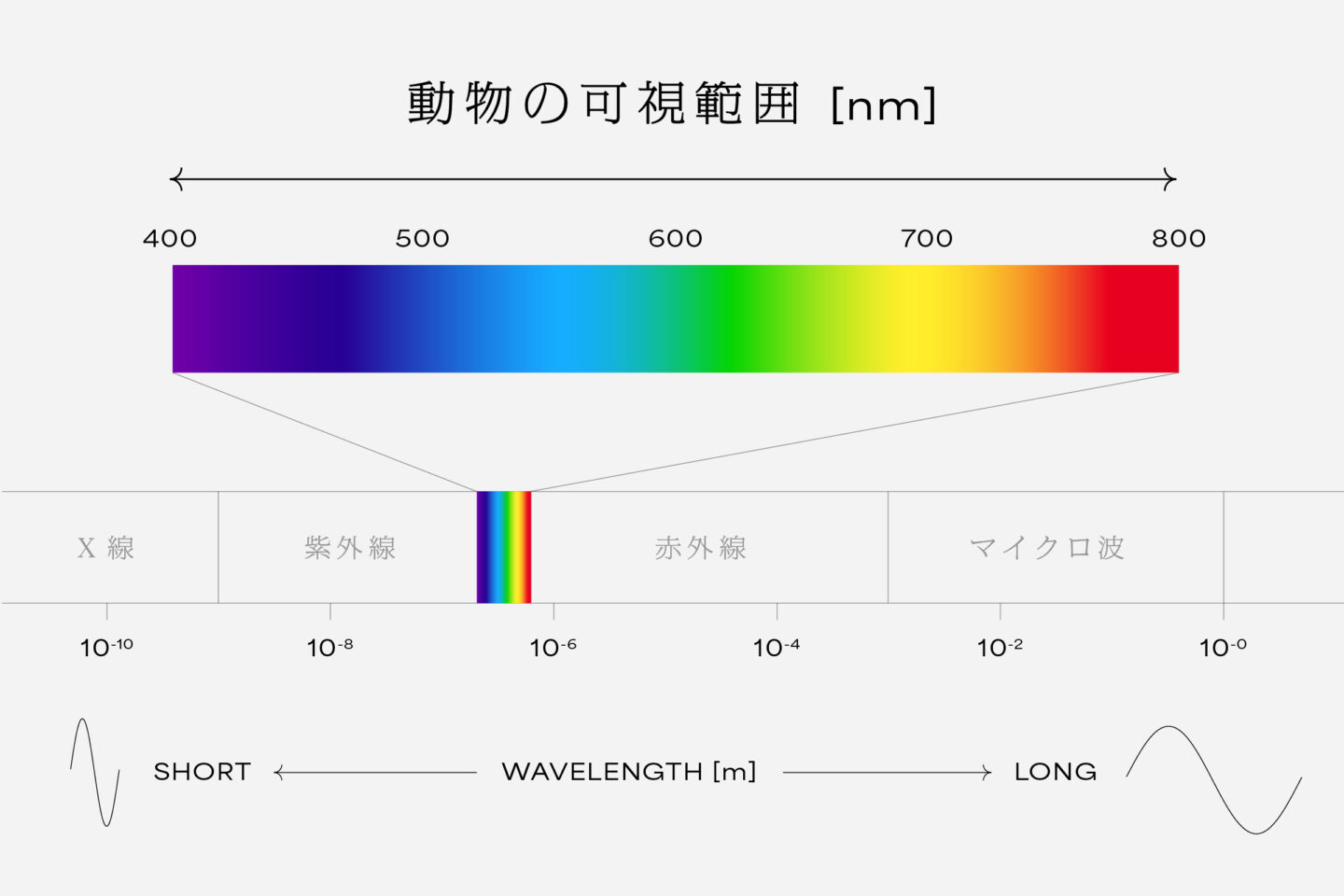

多くの動物はそれぞれの眼に光のセンサーを持っています。ただし、どのような光センサーを持つかは動物によって違い、そのため、視認できる光の波長の範囲は違ってくるのですが、例えばヒトを含む多くの動物は、次の図で示されている範囲で、光を認識できます。

色は物体や光線そのものが持つ性質ではありません。眼に届いたさまざまな波長構成の光に対して、その動物が持っている光センサー間で異なる強さの応答が起こり、センサー間の応答強度の比に対して、脳が色をあてがいます。つまり、色は脳がつくっている感覚です。同じものでも、晴れと曇り、昼間と夕方で色が変わるのもその例だと言えるでしょう。

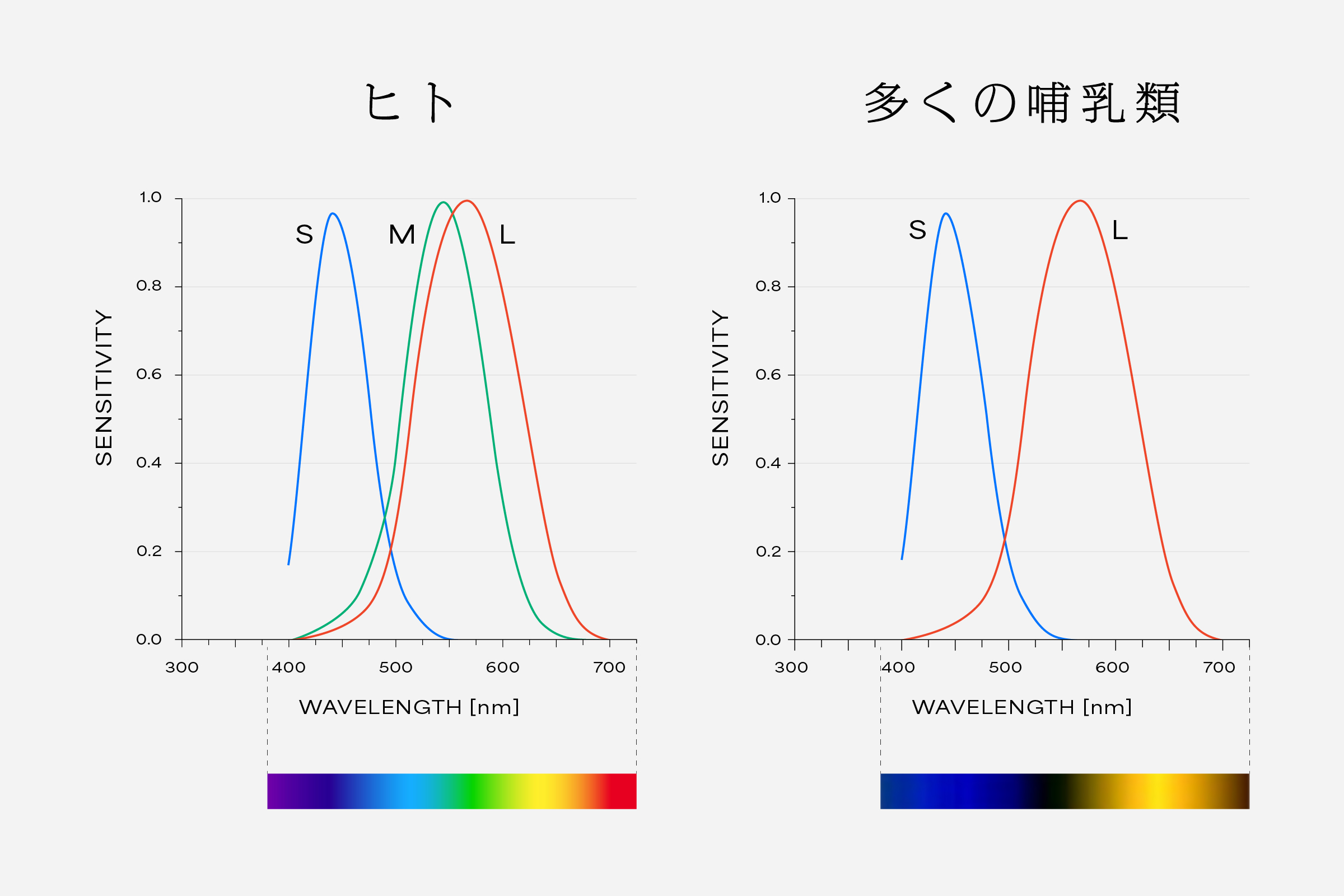

ヒトと多くの哺乳類が持つセンサーは、3色型か、2色型

(河村先生)我々が色を感じることができるのは、ヒトを含めて哺乳類では眼の網膜にある「錐体視細胞」の働きによるものですが、ヒトや多くの哺乳類では、感受できる波長域に応じて3つに分類されます。

・L錐体(赤錐体)=長い波長の光を受け取るもの

・M錐体(緑錐体)=まん中あたりの波長の光を受け取るもの

・S錐体(青錐体)=短い波長の光を受け取るもの

ヒトを含めた多くの霊長類はL、M、S視細胞がある「3色型」ですが、イヌやネコなどを含むその他多くの哺乳類は L、SやM、Sといった2種類の錐体視細胞を持つので「2色型」です。ですが、見える波長の範囲(幅)は、約400〜700nm(ナノメートル) と、実はどちらもあまり差はありません。この2種類の型で大きく違うポイントは、「2色型」は「赤〜緑の色調の判別が難しい」というところにあります。

「2色型やそれに類似した3色型」は

「正常3色型」に比べて「劣る、異常な」色覚なのか?

赤から緑の色調は3色型には識別が容易だが、2色型には難しいというのは、上の写真を見てもわかるとおり。ただし、ヒトの多くが「3色型」の色覚センサーを持っているからといって、自然界においては「多彩な色が見える種ほど優れている」というわけでもなさそうだ。

上の写真の右側(2色型で見たときのシミュレーション画像)は、花と葉が黄色と青の色調で識別できていることに注意して欲しい。(ちなみに実はヒトの男性の約5%が「2色型」あるいは「2色型に類似した3色型」の色覚を持っている)。「あくまで多様性」と、河村先生。

その例として、河村先生に教えていただいたのが、中南米に生息し、「2色型」と「3色型」が共に高い比率で混在するユニークな特徴を持つというサルたち。

一見、「3色型」の方が森林環境に適していると思われがちだが、先生の調査・研究によると、果実を「発見」~「検査」~「摂取」する効率に大きな差はなく、カモフラージュした虫の捕獲など、2色型の優位性すら見られたという。狙う獲物によっては、色よりも輪郭を判別することが重要になることもあり、その場合においてはむしろ赤と緑の識別が可能な色覚は、邪魔になる可能性もあるのだとか。

ヒトにおいて、「2色型」=色覚異常と言われるが、この研究結果からも、「2色型」、「3色型」というのはどちらかに優位性があるものではなく……

それはあくまでも「多様性がある」という見解につながるのだ。

生物にとっての黒とは?

今回河村先生に取材をして得られたのは、「色覚」ひとつとっても、これだけの多様性があるという面白さ。限りなく広がる色覚の多様性について研究されている河村先生に、最後に、生物における黒とは?という質問をしてみたところ…

「黒と暗いは密接につながっています。視野中の黒とは、そこからの光がないか、そこからの光が眼の光センサーの応答域から外れていることによって生じる感覚なのですが、持っている光センサーの違いによっては、ヒトには黒に見えるものでも、他の生物にとってみるとそれは必ずしも同じように黒が見えているとは限らない」とのお答え。

私たちが認識している黒とは? ほかの生物が認識している黒とは?

取材するたびに生まれる、新たな疑問。ただし、多様で知らないことばかりの世界にも「黒の存在」は、確かにある。知的探求心と想像力をフル回転し、次回のWONDERでも、より深く探求してみたい。

河村正二

東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 生命科学研究系 先端生命科学専攻 教授

1962年、長崎県生まれ。1986年に東京大学理学部を卒業し、1991年に東京大学大学院理学系研究科人類学専攻博士課程を修了。その後、東京大学や米国シラキュース大学での博士研究員、東京大学大学院理学系研究科助手などを経て、2010年より東京大学大学院新領域創成科学研究科 先端生命科学専攻・人類進化システム分野教授。理学博士。感覚センサーの遺伝子実体が知られている色覚(opsin)、嗅覚(olfactory receptor)、旨味・甘味(TAS1R)、苦味(TAS2R)の多様性と適応進化の解明に取り組んでいる。

渡邊真人

「黒の研究所」研究所員

編集者。2002年より出版社に在籍し、雑誌編集のいろはを学ぶ。2009年より大型犬の専門誌『RETRIEVER』編集長に就任。以来、エリア誌、生活実用誌、旅行誌などさまざまな出版物に携わりながら、企業のオウンドメディアなど、コンテンツ開発を軸にしたブランドコミュニケーション事業も手がける。2021年より、株式会社EDITORSの代表取締役。万年筆のインクはブルーブラックを好む。