黒を表す言葉、いくつある?|前編

突然だが、「黒橡」という言葉をご存じだろうか。

読みは「くろつるばみ」。クヌギの実(ドングリ)を煮て染めた色で、昔は武士の衣装にも使われていたという、茶褐色を帯びた深く沈んだ黒だ。

日本語には、「黒」を表す言葉が多く存在する。「黒橡」のように色を表す言葉はもちろん、単なる色名にとどまらず、人の感情や現象を背負う表現も少なくない。「黒髪」「黒星」「黒塗り」といった日常語から、「影を落とす」「無明の闇」など、文学や信仰にみられる象徴的な言い回しまで、黒に関連する表現は多岐にわたる。

なぜ、これほどまでに多様な「黒の言葉」が生まれたのか。WONDER第7回では、日本語学を専門とされている丸田博之先生とともに、日本語における「黒」の多様な表現と、その背後にある歴史的、文化的背景を紐解いていく。

日本語がつくりだす微細な黒のグラデーション

「”黒”という語を使った言葉はいったいどれほどの数が存在するのでしょうか?」と丸田先生へストレートな問いを投げかけたところ、「黒という語を使っているものとなると、実に多様な日本語が存在します。日本語に限らず、外国語にも黒を象徴的に使った表現は多くあるのですが…ただ、日本語の場合は独自の繊細な感覚と結びついて、多様に広がっていったように思いますね。ご提示できる言葉の数がご要望に叶うかどうか、自信はありませんが…」という言葉とともに、ご要望に叶うどころではないほど膨大な数の「黒の言葉」が返ってきた。

まず紹介したいのは、「黒」という色そのものを表す言葉ですね。たとえば、黒檀、檳榔子黒、黒鳶、黒橡、漆黒、蒼黒、暗黒色、鉄黒……いずれも、色名として成立しており、特定のニュアンスを帯びた「黒」の表現として用いられてきました。中には、冒頭で触れた「黒橡(くろつるばみ)」のように、色自体を生み出す際に用いられた植物や染料の名前が含まれているものもあり、言い換えれば、それらの色名は、単に視覚的な色味を示すだけでなく、色名が生まれた当時の暮らしや、そこに根付く植生的な背景までもを語っています。(丸田)

【黒という色そのものを表す言葉】

◼︎黒檀(こくたん)

非常に硬くて重い木材の色。深い黒にわずかに茶色や赤みを帯びた黒

◼︎檳榔子黒(びんろうじぐろ)

東南アジアに生育する檳榔樹(びんろうじゅ)の種子を原料とした黒。わずかに青みを帯びた深い黒で、古くから染色に用いられてきた

◼︎黒鳶(くろとび)

鳶(とび)という鳥の羽色に由来する黒褐色。黒に近い濃い茶色

◼︎黒橡(くろつるばみ)

橡(=クヌギの古名)の実を煮出して染めた黒。わずかに茶色を含んだ、土や木を連想させる黒

◼︎漆黒(しっこく)

完全な黒。闇のイメージに近い最も濃い黒

◼︎蒼黒(そうこく)

薄い青味を帯びた黒。深く冷たい印象を持つ

◼︎暗黒色(あんこくしょく)

非常に暗く、光がないような黒色。

◼︎鉄黒(てつぐろ)

鉄のように黒い色。化学で用いられる「iron black(=アンチモンの黒色微粉末)」の直訳

以下に、丸田先生から挙げられた色名称の図版を紹介する。名前とともに、それぞれの黒の深みや差異を見比べてみてほしい。

図版に並ぶ黒を見てみると、一口に「黒」といってもその表情は実に多彩である。例えば「黒檀」の赤みを帯びた黒からは硬くて重い木材の質感が想起され、「檳榔子黒」の遠い夜空のような深い青みを含んだ黒からは、どこか静謐な印象を受ける。「黒鳶」や「黒橡」は紫や茶の気配があり、温もりを含んでいるようにも感じられるが、一方で「蒼黒」や「鉄黒」からは、冷たさや硬さといった、金属や鉱物を思わせる質がある。

『黒の研究所』ではこれまで「黒とは何か」をめぐって、物理的に光を反射しない状態=「完全な闇」としての黒にも目を向けてきた。だが、言葉の世界において「黒」という色は、視覚的な再現性や数値だけではとらえきれない、感性を共有する表現として育まれてきた。黒のスペック…ではなく、黒に別の語が組み合わされることによって、言葉から受ける色の印象は様々に変化し、異なる自然環境、暮らしといった背景との結びつきを連想させ、有機的な表情のようなものを感じさせるようになる。

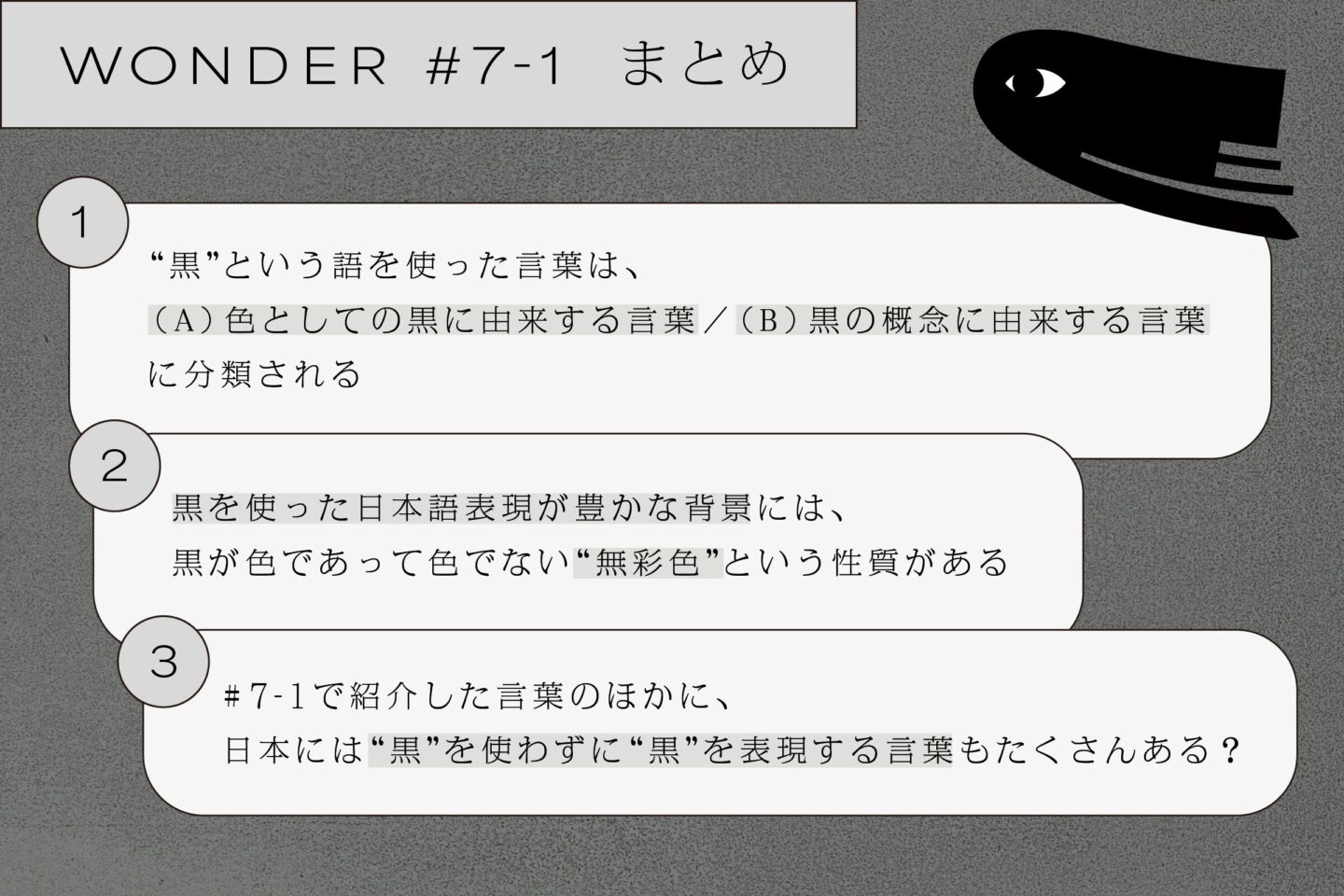

丸田先生にうかがった黒の言葉をあらためて見渡して気づいたことがある。それは「黒」を使った数多くの言葉が、

(A)色としての黒に由来する言葉

(B)黒の概念に由来する言葉

という構成に、大きく分類することができるという点である。

実際に丸田先生にうかがった言葉を2つの視点から整理し、分類の中に潜む日本語表現の豊かさに注目してみたい。

【(A)色としての黒に由来する言葉 】

| 烏黒 | うこく | カラスの羽のように深く艶のある黒色。古くから美しい黒の代名詞とされた。 |

| 黒い雨 | くろいあめ | 広島への原爆投下後に降った、放射性物質を含む黒い雨。井伏鱒二の小説『黒い雨』では、被爆者の体験を通じて原爆の恐怖と悲惨さが描かれている。 |

| 黒馬 | くろうま | 黒い毛色の馬。 |

| 黒漆 | くろうるし | 太刀のさやや桶などに用いられる、深い黒色の漆。 |

| 黒絵 | くろえ | 陶磁器の釉薬の下に施された黒色の文様や、墨で描かれた絵文様。正倉院御物などに見られる。 |

| 黒カビ | くろかび | 黒色のカビ。食物や浴室、壁などの湿気の多い場所に繁殖しやすく、アレルギーの原因にもなる。 |

| 黒髪 | くろかみ | 黒くて艶々としている美しい髪の毛。古くから若さや美しさ、純潔の象徴とされてきた。 |

| 黒革 | くろかわ | 黒くなめした革。靴、鞄、ベルトなどに用いられ、フォーマルさや重厚感を演出する。 |

| 黒木 | くろき | 皮を剥がない丸太の木。 |

| 黒酒 | くろき | 奄美地方などに伝わる黒糖を使った伝統的な甘い酒。大嘗祭や新嘗祭に供えられる。 |

| 黒雲 | くろくも | 暗く不気味な雲。物事をはばむ障害の比喩にも使う。 |

| 黒衣 | くろご/くろぎぬ | ①歌舞伎で舞台の補助をする黒装束の役者。②僧侶の異称。③黒い服を着た者、裏方の意味も。 |

| 黒こげ | くろこげ | 焼けすぎて真っ黒になった状態。食べ物や建物などに使われる。 |

| 黒砂糖 | くろざとう | 精製を抑えた、黒褐色の砂糖。ミネラルを多く含み、独特の風味がある。 |

| 黒潮 | くろしお | 日本列島に沿って太平洋を南から北へ流れる暖流。青黒い色合いが由来。 |

| 黒猩々 | くろしょうじょう | 実際に存在する黒い猿類(ショウジョウ)の異称。 |

| 黒装束 | くろしょうぞく | 全身を黒で統一した服装。喪服、宗教的な衣装、あるいは忍者の装いにも通じる。 |

| 黒ずくめ | くろずくめ | 頭の先から足元まで黒い装いをしていること。特定の集団や職種のイメージにも用いられる。 |

| 黒ずむ | くろずむ | 新しさや健康が損なわれ、黒みを帯びること、あるいは黒くくすむこと。 |

| 黒染め | くろぞめ | 衣類などを黒く染めること。喪服や制服に使われることが多い。 |

| 黒棚 | くろだな | 室町時代以降、婚礼道具とされた。黒漆で仕上げられていることから。 |

| 黒血 | くろち | はれものなどから出る、黒ずんで腐った血。 |

| 黒竹 | くろちく | ハチクの一品種。幹がやや細く、外側が黒い竹。観賞用、器具用として使われる。 |

| 黒土 | くろつち | 腐敗した植物などを含んだ暗色の土壌。肥沃で農耕に適している。 |

| 黒光り | くろびかり | 黒くて艶があること。武具、昆虫、あるいは筋肉質な肌の艶などを表現する。 |

| 黒豹 | くろひょう | メラニズムにより黒化したヒョウ。神秘的で力強いイメージを持つ。 |

| 黒星 | くろぼし | 勝負事での敗北。相撲などで、負けの記録に黒く丸い印を使うことから。 |

| 黒蒔絵 | くろまきえ | 漆黒の地に金粉などで絵や模様を描いた漆芸の一種。格式高く、主に茶道具や調度品に使われる。 |

| 黒眉 | くろまゆ | 城の奥女中などの墨で描いた眉のこと。 |

| 黒御簾 | くろみす | 劇場で囃家の席。見物人から見えないようになっている。 |

| 黒水引 | くろみずひき | 半分が黒、半分が白の凶事に用いる飾り紐。 |

| 黒みばしる | くろみばしる | 黒みを帯びること。 |

| 黒みわたる | くろみわたる | 全てが黒くなること。 |

| 黒文字 | くろもじ | クスノキ科の落葉低木。または、その枝でつくる楊枝のこと。 |

| 黒焼き | くろやき | 動植物を黒く蒸し焼きにすること。民間薬などとして使われる。 |

| 黒山 | くろやま | 人が群がり集まっている様子の形容。日本人の髪が一般的に黒いことに由来。 |

| 黒煙 | こくえん/くろけむり | 黒い煙。燃焼が不完全な際に発生する。災害・戦争の象徴でもある。 |

| 黒炭 | こくたん | 石炭の一種。もっとも普通の石炭で、黒くて艶があり脆い。 |

| 黒油 | こくゆ | 石油業界で、原油や重油など、黒褐色または黒っぽい色の燃料の総称。 |

| 黒曜石 | こくようせき | ガラスのように艶の多い黒色の火成岩。鋭く割れるため、古代の刃物に使われた。 |

| 腰黒 | こしぐろ | 駕籠(かご)の一種。 駕籠の腰に網代を張らず黒塗りにしたもの。 |

| 地黒 | じぐろ | 肌の地色がもともと黒めの人を指す。 |

| 末黒 | すぐろ | 春の野焼きのあと、草木の先が黒く焦げ残っていること。 |

| 沈黒 | ちんこく | 蒔絵の技法のひとつで、彫目に黒漆をこめたもの。 |

| 堆黒 | ついこく | 黒漆を厚く塗り重ねて、模様を彫刻したもの。 |

| 歯黒 | はぐろ | 歯を黒く染めること。古く、上流婦人の間で行われ、一時は公家などの男子の間でも行われたが、江戸時代には結婚した婦人が用いた。 |

| 節黒 | ふしぐろ | 矢の塗篦(ぬりの)の一つ。矢柄(やがら)の節の下を黒漆で、全体を透漆(すきうるし)で塗ったもの。または、ナデシコ科の越年草。 |

| 本黒 | ほんぐろ/もとぐろ | 根本の方の黒い矢羽。 |

| 胸黒 | むなぐろ | チドリの一種「ムナグロ」の名に使われる。胸が黒く見えることから。 |

【(B)黒の概念に由来する言葉 】

| 暗黒街 | あんこくがい | 裏社会、犯罪組織が集まる領域。ノワールの世界観。 |

| 暗黒時代 | あんこくじだい | 知や文化が停滞した歴史時代。ヨーロッパ中世初期などを指す。 |

| 黒い霧 | くろいきり | 1960年代後半の日本プロ野球界で発覚した八百長事件を指す言葉。不正行為が球界全体に広がっていたことから、全体を覆う「黒い霧」に例えられた。 |

| 黒帯 | くろおび | 主として柔道で初段から五段までの有段者が締める帯。 |

| 黒鉄の帳 | くろがねのちょう | 地獄の閻魔の帳面として使われたもの。 |

| 黒子 | くろこ/ほくろ | ①舞台で黒装束を着て演者を補佐する役者。②皮膚にある黒い点=ほくろ。 |

| 黒字 | くろじ | 収支がプラスの状態。利益が出ていることを表す会計用語。 |

| 黒社会 | くろしゃかい | 裏社会、反社会勢力を指す言葉。 |

| 黒肉 | くろにく | 男と別れて実家に戻った妾のことや、廃業した遊女を指す。差別的語感を伴う。 |

| 黒火 | くろび | 死の穢れのことを指す。 |

| 黒日 | くろび | 古い暦において、絶対の悪日であり、葬儀以外は万事に意味慎むべき日。もし破れば、一命にかかわるという大凶日。 |

| 黒不浄 | くろふじょう | 死者の穢れ、その穢れを受けた家族を指す。差別的語感を伴う。 |

| 黒幕 | くろまく | 陰で物事を操る存在。元は歌舞伎の舞台裏を仕切る「黒い幕」が語源。 |

| 黒魔術 | くろまじゅつ | 呪いや悪霊を使った魔術。西洋の「ブラックマジック」に由来する。 |

| 黒歴史 | くろれきし | 恥ずかしい過去。オタク用語として定着し、一般にも広まった。 |

| 黒闇地獄 | こくあんじごく | 仏教用語。真っ暗な地獄で、苦しみの深さを表す。 |

| 黒雨 | こくう | 黒い雨(くろいあめ)と同義。 |

| 黒業 | こくごう/こくぎょう | 仏教用語であり、悪い行い、あるいは悪い報いを受ける原因を指す。 |

| 黒書 | こくしょ | 政府が出す「白書」に対して、民間団体が行政の問題点などを調査した報告書。 |

| 黒白 | こくびゃく | 善悪・勝敗などの区別。明白に相違を分ける意。 |

| 黒白思想 | こくびゃくしそう | 物事を善悪・正誤の二元論で判断する考え方。白黒をはっきりさせるという発想。 |

| 黒表 | こくひょう | 要注意人物の一覧表。ブラックリストのこと。 |

なぜ「黒」の日本語表現はここまで多様なのか?

これほどまでに「黒」を使った言葉が多様なバリエーションを持つのはなぜなのか? ここまで紹介してきた言葉に含まれる「黒」には、「色としての表現」に加えて、「見えない」「わからない」「隠れている」といったニュアンスを含むもの、白とセットにされたものなど、さまざまな表現が登場するが、こうした広がりを可能にした要因の一つとして、丸田先生は「黒」という色の曖昧さに注目している。

どうして「黒」がこれほどいろいろな状態や感情と結びつく豊かな表現を生んだのか、と問われると、まず「黒が無彩色である」という点が大きいと思うんですよね。有彩色は色がはっきりしているからこそ、逆にそのイメージの範囲が限定されてしまうんです。でも「黒」は色でありながら、ある意味で「色でない」。その曖昧さがあるからこそ、いろいろなイメージや意味に広がっていくのだと思います。(丸田)

「黒」は色であり、同時に色がない状態でもある……これまでもWONDERでは「黒って色なの?」という、明確な答えに辿りつきがたい問いを探求してきたが、言葉の世界でも「黒」は色としての表現の枠を超えた広がりを見せる。実際に、ここまでで紹介したような言葉のなかにある「黒」は、おそれ・悪・陰・不正・秘密など、比較的ネガティブに寄った概念を含む言葉が大半を占めるが、一方で、「黒」は必ずしも一様に否定的なものではない。以下のように例外として、中立的、またはあまり意味を持たない「黒」も存在するのだ。

◼︎大黒柱

「大黒柱」は、サンスクリット語の仏教用語が中国語に漢訳された際に生まれた言葉で、「黒」という文字には特別な意味が込められているわけではない。あくまで仏教経由で伝わったため、漢字の「黒」と意味的なつながりは薄いとされる。

◼︎黒字

「黒字」という言葉自体が特別にポジティブな意味を持つというよりは、「赤字」と対になる対比語として生まれたもの。帳簿では通常の記録を黒インクで書き、損失や異常を赤で強調することから、「赤字」が悪目立ちする。そのため、「黒字」はもともと「正常・通常状態」を指すにすぎず、必ずしも良いことという意味とは限らない。

表現を豊かにした土壌としての、語源

色名称から、感情や状況、社会的な役割にまで幅広く使われる黒。その背景には、視覚的な情報以上に、「黒」という語がもつ文化的な土壌があるように思える。この点について、丸田先生は語源の話を交えながら、次のように説明してくれた。

こうした曖昧で多面的な「黒」の性質は、そもそもの言葉の成り立ちとも関係しています。「くろ」という語の語源は「くらい(暗い)」にあるとされ、人間が本能的に恐れや不明確さを抱く「闇」と密接に結びついています。対照的に、「あか」は「明るい」が語源とされ、黒と赤は、明暗という感覚の対比から意味を発展させてきました。また、古代日本語において、色を表す基本的な言葉は「黒・白・赤・青」のわずか4つしかなかったとされます。これには中国から伝わった陰陽五行思想の影響もあるのですが、黒は北、冬、恐れ、そして水の属性と結びつけられます。こうした思想的背景の影響もあり、黒という語には重層的な意味がもたらされてきたのだと思います。(丸田)

ここで丸田先生にうかがった内容は、WONDER第3回後編で日本色彩学会の名取先生が語られていた「古代の日本語における色彩観」について、「色そのものではなく“光の状態”としての認識が原点にある」という内容にも通ずるものがある。そこでは「黒」は闇という空間との結びつきが強く、「不安」「死」といった人間の根源的な体験とともに言語化された色であり、時代を重ね、多様なイメージが積み重なっていったという知見をいただいたが、そういった根源的な感情や時代とともに生まれる文化、そして個人的な体験の蓄積による概念が、黒を使った日本語表現の豊かさの土台となっているのだろうと考えられる。

「黒」にまつわる日本語表現の広がり

前編では、丸田先生に教わった「黒」という語を使った日本語表現を「(A)色としての黒に由来する言葉」と「(B)黒の概念に由来する言葉」の2つに分類した。それらをよく見ていくと、どちらのグループにも、古くからある言葉だけでなく、比較的新しく感じるような言葉も混ざっているように思える。「黒」を表す言葉には、時代や文化の影響もあるということなのだろうか?

「“黒”という語が象徴的な意味を帯び、時代や文化を反映した比喩表現としても広く使われるようになるのは、実は意外と新しくて、室町時代あたりからなんですね。ここまでは“黒”という語を使った日本語表現の豊かさについてお話してきましたが、実は日本語には“黒”という字を使わずに黒を表す言葉もたくさんあるんです。」(丸田)

「黒」という語のイメージが広がりをみせていったのは、丸田先生曰く、歴史のなかでも比較的新しい、室町時代以降のこと。後編では、「黒」という語を使わずに「黒」を表す言語表現にも焦点を当てながら、日本語の世界における「黒」の歴史を学んでいきたいと思う。

___後編へ続く

丸田 博之

京都先端科学大学人文学部特任教授。京都大学文学部卒業。同大学院博士後期課程修了。文学博士。専門は日本語学。室町時代に来日したキリシタン宣教師が残した日本語文献の研究を皮切りに、茶道、能楽、狂言など室町文化全般及び戦国時代史に研究を拡大。近年は語源学や漢字研究などの分野でテレビ出演並びに番組監修等担当。密かな『ARMANI』のファン。身近なところでは『ZARA』の「黒」も愛用している。1958年京都生まれ。