黒を表す言葉、いくつある?|後編

言葉の世界の「黒」をたどってみると、あらためて表現の豊富さに驚かされる。前編では「黒」というワードを使った日本語表現を〈色としての黒に由来する言葉〉と〈黒の概念に由来する言葉〉という2つのアプローチから読み解いてきたが、いずれにも古くから日本で使われた言葉と、現代でも聞き馴染みのある言葉があり、時代とともに黒の言語表現が育ってきたように感じられた。

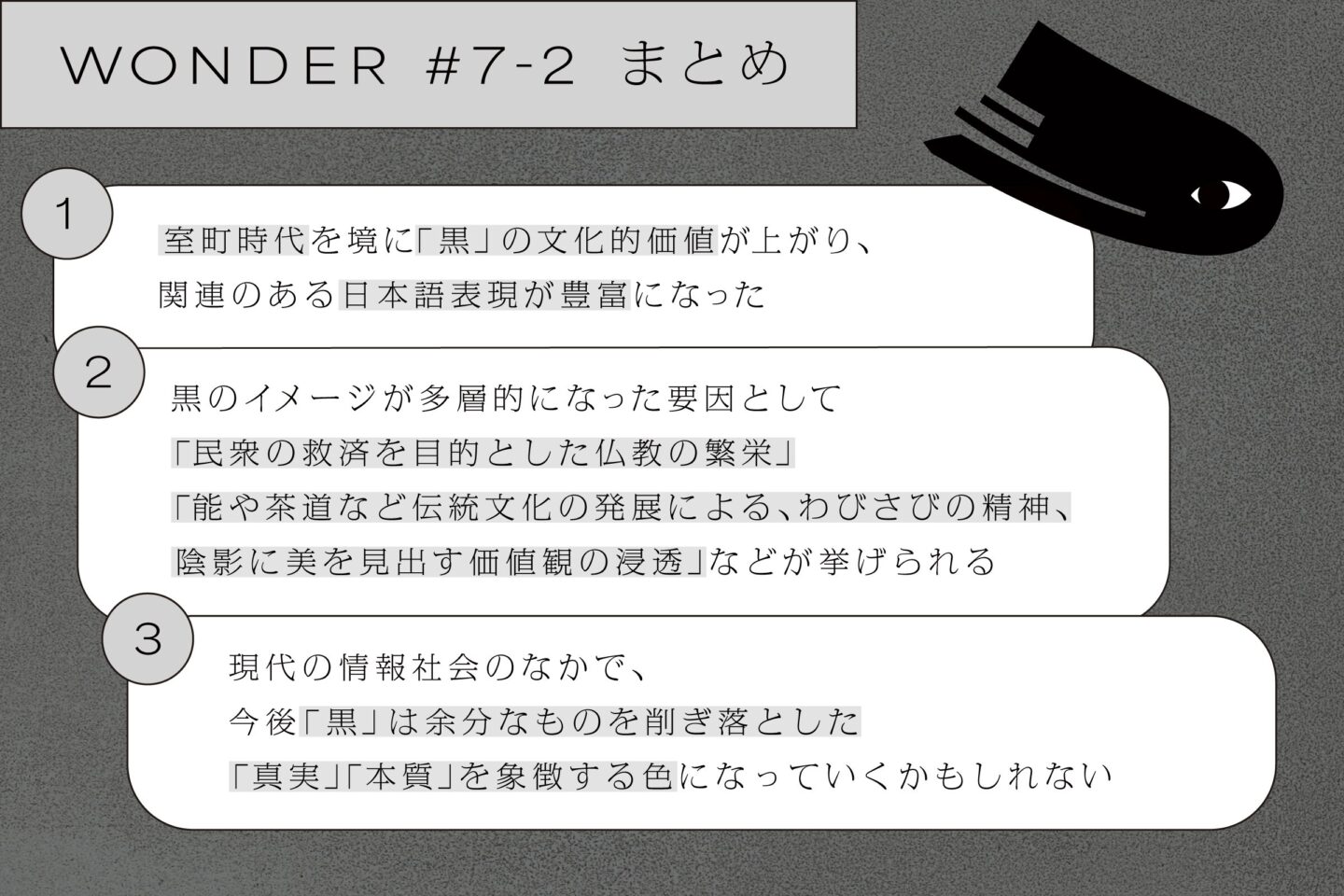

今回お話をうかがった日本語学を専門とする丸田先生によると、時代や文化とともに言語表現が豊かになっていったという見解は、本質を突いたものだという。なかでも「黒」にまつわる日本語表現が象徴的な意味を帯び、より多様な比喩や感情と結びつくようになった転換点は、室町時代にあるらしい。

後編では「黒」という語を使わずに「黒」を表現する言葉に焦点を当てながら、日本語のなかで「黒」という概念がどのように広がっていったのかを、歴史的な視点から紐解いていきたい。

かたちのない「黒」を表現する言葉

まず、現代から昔へと遡り、文学的表現や宗教的な文脈を中心に、「黒」という語を使わずに「黒」を表してきた日本語を見ていきましょう。たとえば「緑の黒髪」という表現に見られるように、かつて「緑」は、艶やかで深い黒色を指していました。中央大学の学歌にもなっている『惜別の歌』には「君が緑の黒髪を」という一節がありますが、これも、深い黒に近い色を表現したものです。

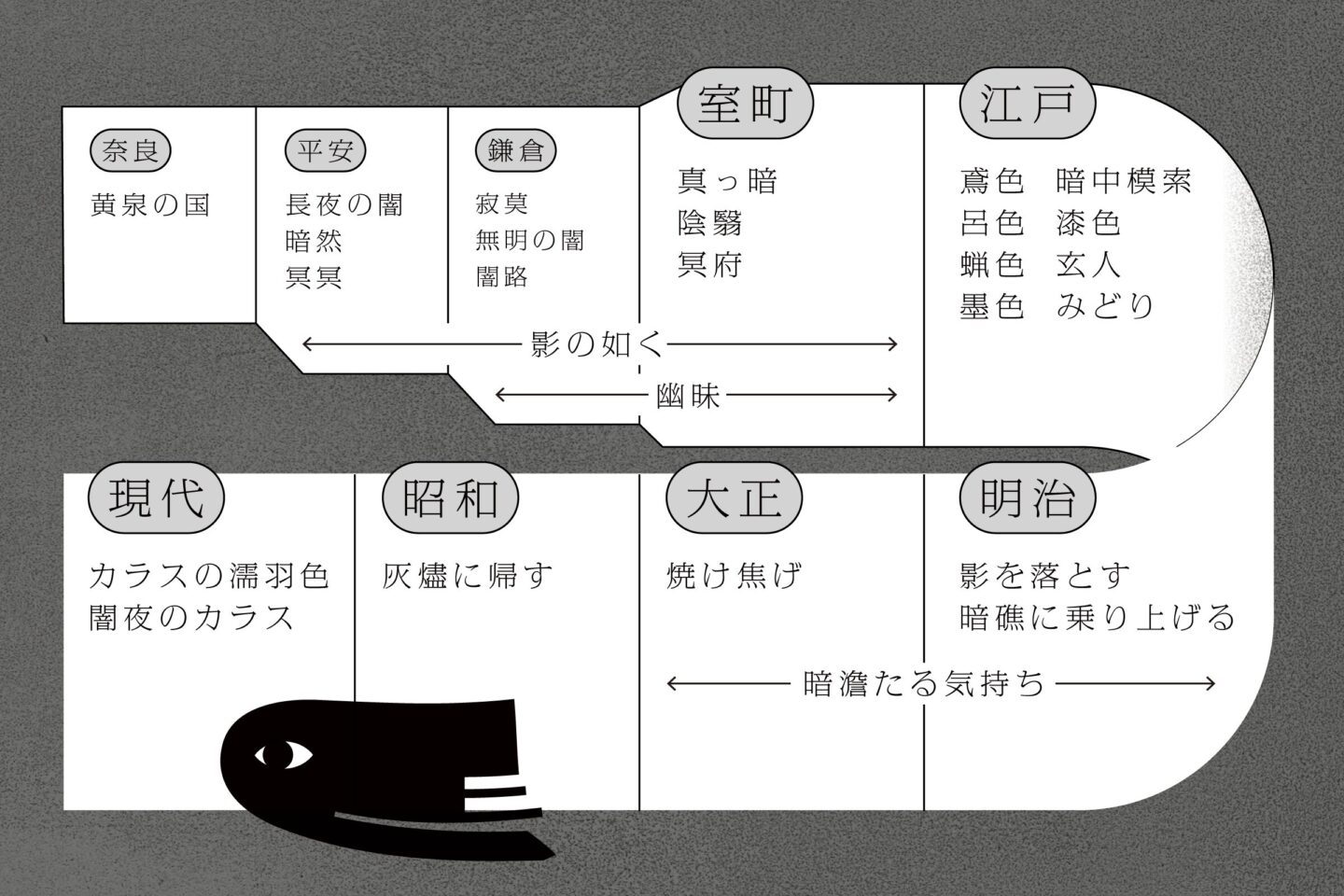

意外に思われるかもしれませんが、こうした黒に関する比喩表現が世の中に定着してきたのは、実はそれほど昔のことではありません。古いものを探してみると、たとえば『古事記』や『万葉集』に登場する「黄泉の国(よみのくに)」という言葉があります。これは死後の世界を指す言葉ですが、同時に暗く沈んだ場所としてのイメージが色濃く漂っており、視覚的な「黒」を想起させる言葉でもあります。一方で、宗教的な文脈では「無明の闇(むみょうのやみ)」という表現があります。これは鎌倉時代の歌集『月清集』にも登場し、煩悩に迷って真理にたどり着けない心の状態を表す仏教用語です。

こうして言葉を並べてみると、時代と文化の移り変わりとともに、「黒」という色や状態を表す言葉が少しずつ豊かになっていったことが改めてよくわかりますが、特に室町時代以降、その広がりが顕著になっていくという点に注目してみたいと思います。(丸田)

【「黒」という語を使わずに「黒」を表現する言葉】解説一覧

| 黄泉の国 | よみのくに | 『万葉集』『古事記』など古代文学に登場。死後の世界、暗黒の国土。 |

| 長夜の闇 | ちょうやのやみ | 『源氏物語』(11世紀初)に登場。煩悩のためにいつまでも迷いの世界にあり、光明を見出すことができない状態。 |

| 暗然 | あんぜん | 平安末期、九条兼実の『玉葉』に見られる。暗いさま。曖昧な様子。 |

| 冥冥 | めいめい | 平安中期の『本朝文粋』に見られる。内容が奥深くて、はっきりせずわかりにくいこと。 |

| 影の如く | かげのごとく | 『源氏物語』『平家物語』『虎明本狂言』などで使用。やせ細って、やつれた様子。※『源氏物語』=平安/『平家物語』=鎌倉/『虎明本狂言』=室町 |

| 寂莫 | じゃくまく/せきばく | 『平家物語』(13世紀前半)で使用。ひっそりとものさびしいこと。 |

| 無明の闇 | むみょうのやみ | 『月清集』(13世紀初)煩悩に迷うことのたとえ。 |

| 闇路 | やみじ | 親鸞(13世紀)に見られる。煩悩や迷いの道。仏教的な闇の象徴。 |

| 幽昧 | ゆうまい | 『神皇正統記』(14世紀)に登場。森の奥など、人知れぬ深く暗い場所。 |

| 真っ暗 | まっくら | 室町時代(15世紀)に成立。光が全くない状態。視覚的な完全な闇。 |

| 陰翳 | いんえい | 『三国伝記』(15世紀)に登場。陰と翳、微妙な光と闇の濃淡を含んだ美。 |

| 冥府 | めいふ/みょうふ | 室町時代に用例。死後の世界。特に地獄のこと。 |

| 鳶色 | とびいろ | 『色道大鏡』(17世紀)に見られる。茶色がかった暗い赤。黒に近い落ち着いた色合い。 |

| 呂色・蝋色 | ろいろ | 江戸時代(18世紀)に漆器の仕上げで用いられる黒の表現。艶やかで深い黒。 |

| 墨色 | すみいろ | 江戸時代(17〜18世紀)に吉凶占いや書道で使われた墨の色。深く艶のある黒。 |

| 暗中模索 | あんちゅうもさく | 松尾芭蕉『奥の細道』に出典があるとされる。闇の中で道を探す比喩。 |

| 漆色 | うるしいろ | 江戸後期〜明治初期(18〜19世紀)に用いられた漆のような光沢ある黒。 |

| 玄人 | くろうと | 1711年の浮世草子『傾城禁短気』で使用例。シロウト(素人)が先行し、それに対立させて生まれた言葉。 |

| 緑 | みどり | 黒髪を「緑」と表現(例:惜別の和歌)。幕末の人情本などにも見られる婉曲表現。 |

| 影を落とす | かげをおとす | 寺田寅彦や島崎藤村(20世紀初)に使用。感情や状況に暗い影響を与えること。 |

| 暗礁に乗り上げる | あんしょうにのりあげる | 国木田独歩(20世紀初)に使用。前に進めなくなる困難な状態、暗い行き詰まりのイメージ。 |

| 暗澹たる気持ち | あんたんたるきもち | 18世紀に初出、19世紀末の『金色夜叉』で広まる。希望のない気持ち。 |

| 焼け焦げ | やけこげ | 大正時代(20世紀初頭)に文学で定着。焼失の跡や破壊の象徴としての暗色。 |

| 灰燼に帰す | かいじんにきす | 室生犀星の小説『山吹』(1944)で使用。焼けて原形をとどめないほどになってしまった虚無的な黒。 |

| カラスの濡羽色 | からすのぬればいろ | 20世紀に定着した表現。カラスの濡れた羽のように艶やかな黒髪。『曾丹集』にも「カラスの髪」が登場。 |

| 闇夜のカラス | やみよのからす | 比較的新しい表現(近代以降)。闇の中でカラスが見えないことから、見分けがつかないことのたとえ。 |

なぜ室町時代から「黒」の表現が増えたのか?

「黒」をめぐる言葉が、ある時期を境に豊かになっている?! 確かに丸田先生からいただいた『かたちのない黒をあらわす言葉』の一覧を眺めてみると、奈良時代から鎌倉時代にかけては、「冥冥」や「闇路」など、生物にとっての「おそれ」や、ものごとの「わからなさ」を表す表現が多く見られるのに対し、室町時代以降になると「陰翳」のように黒の深みに「美」を見出す言葉が登場。色としての黒を表す言葉も多様化しているのが見てとれる。一体、なにがそのきっかけとなったのか。背景には、社会や文化の大きな変化があったのかもしれない。そんな想像をふくらませながら、丸田先生にお話をうかがってみた。

それまでは、黒はそれほど多用される色ではありませんでしたが、室町時代を境にして黒が脚光を浴びるようになります。その大きな要因のひとつが「茶の湯文化の発展」だったんです。茶の湯文化の普及とともに「わびさび」といういまなお日本文化の根底に流れ続ける美意識が育っていくなかで、黒が非常に大事な色として扱われるようになります。

たとえば、茶道具の一つである「黒楽焼(くろらくやき)茶碗」は千利休が特に好んだと伝えられており、ろくろを使わず手作りで焼かれたこの茶碗は、落ち着いた趣を備えています。ほかにも、「棗(なつめ)」や「風炉(ふろ)」など、多くの茶道具に黒が用いられるようになりました。さらに茶室の空間づくりにおいて、利休は「陰影の美しさ」を追求しました。利休の茶室は「草庵茶室」と呼ばれますが、その特徴のひとつが窓の存在です。窓の開閉によって、空間に微妙な明暗の分布をもたらし、「光」の存在がむしろ「暗」の価値を際立たせたのです。闇や陰に対する「おそれ」や「見えない」といった根源的な感情に加え、このように美しさを追及する感性が育まれたことにより、黒にまつわる言葉や表現も大きく発展していったと考えられます。

また、室町時代は能楽などの芸能も隆盛を迎えた時代であり、黒装束の使用も広まりました。これらの文化的背景も相まって、黒という色が象徴的に位置づけられ、社会的にも市民権を得るようになったのです。こうした点から、室町時代は日本における黒の表現が大きく広がった時代といえるでしょう。(丸田)

日本文化の発展により高まった「黒」の価値

室町時代を境に黒という色は、暗さや不吉さに加えて、静けさや奥ゆかしさ、美しさをたたえるものとして日本に浸透していった。茶の湯や能といった文化を背景に広がったイメージは、日本を象徴する美意識に、いま現在も根付いているように感じられる。しかし丸田先生によると、和歌文化や多様な仏教の繁栄もまた、黒がまとうイメージの変化に大きく関わっているのだという。

室町時代に黒のイメージが一気に多様化した背景には、それ以前からの日本文化による言語表現の積み重ねも無視できません。奈良時代には『万葉集』をはじめ、和歌が広く詠まれていましたが、実は平安時代の初期には和歌は一度廃れてしまうんです。平安時代の最初の100年ほどは中国文化、特に唐の影響が非常に強く、日本語の文学作品が減少したようにみえたことから「国風暗黒時代」とも呼ばれています。しかし、905年に『古今和歌集』が出てきて、そこから源氏物語などが生まれ、日本独自の文化が再び形成されていくという流れがありました。そうした過程を経て、言語表現は黒にとどまらず豊かになり、日本人の感性に新たな視点を与えていったと考えています。

そして、宗教の面でも変化が見られます。鎌倉時代は自然災害や、火事、飢饉などが重なり、国が不安定になったことで、禅宗や日蓮宗、浄土宗、浄土真宗など、民衆の救済を目的に数々の仏教が成立します。それまで闇というのは「おそれ」の対象というイメージが強かったところに、悟りと信心を通じて「超えるもの」という見方が生まれ、精神的な意味を持つようになっていく。そうした仏教的な価値観も、黒という色のとらえ方に少なからず影響を及ぼしているのです。

室町時代に入ると国も安定し、観阿弥・世阿弥による能が発展し、花道などの伝統芸能も盛んになっていきます。北山文化、そして東山文化のなかで生まれた「わびさび」の精神が、日本独自の美意識の核となっていく。そういった時代や文化の移ろいを経て、黒という色が非常に重要なものとして位置づけられるようになったのだと思います。(丸田)

近代文化の移り変わりを反映し、広がる「黒」のイメージ

そして近代以降、「黒」はその印象を大きく変化させていく。テレビや映画といった大衆文化の中で、かつては「黒装束」や「黒ずくめ」といった言葉で表現された黒の装いは、徐々に魅力や強さ、さらには孤高といった肯定的なイメージを帯びるようになり、黒ずくめの人物像は、ヒーローや知的な人物の記号としても浸透していった。さらに現代では、ファッションなどの分野でも「黒」が持つスタイリッシュさや信頼感が再評価されている。装いからみる「黒」のイメージの変遷について、丸田先生は「主人公の色」や「儀礼的な装いの変化」から、黒の文化的イメージの移ろいを読み解いてくれた。

たとえばテレビや映画の中でも、黒の存在感は年々高まっていきました。1950年代の「白馬童子」や「月光仮面」はいずれも真っ白な装いで、いわゆる「白ずくめ」のヒーローが多かったんです。でも、1960年代の「隠密剣士」になると、主役が「黒ずくめ」になる。時代劇で、より現実味のある、格好良い存在として描かれていくんですね。また、海外にも同じような流れがあり、たとえば1970年代以降の「黒いジャガー」のジョン・シャフト探偵や「アラン・ドロンのゾロ」の快傑ゾロ……そして「バットマン」。いずれも黒をまとうヒーローたちです。つまり、ヒーローの象徴として「黒」が取り入れられるようになった。それは、現実味や人間味、そしてダークさを含んだ人物像が、むしろ魅力的に映るようになったからなのかな、と。

それと関連して、服装の意味合いもずいぶん変わってきています。現代で花嫁衣装といえば白ですが、あれは意外と新しい習慣で、昔は黒が多かったんです。葬式=黒、結婚式=白という分け方も、戦後に定着したもので、それまではもっと曖昧だった。ただ、黒にはやっぱり精悍さや重厚感、安定感、そして知的な印象も含まれているように感じます。これから先、黒のイメージはますます広がっていくんじゃないかと、そんなふうに考えています。(丸田)

言葉の世界にある「黒」の行方は?

時代によって生まれる新たな価値観によってもたらされる変化が、言語表現によって社会化され、後世に残っていく……。だとしたら、私たちが生きる現代から生まれ、後世に残る「黒の言葉」とはどんなものだろう?取材の最後に丸田先生へ「もし現代人の感覚を反映した“新しい黒の日本語表現”をつくるとしたら、どのような言葉が生まれそうでしょうか?」という問いを投げかけてみると…?

「現代って、フェイクニュースや情報操作なんかもあって、情報的には非常に不確定な時代ですよね。そんななかで、黒というのは余分なものを削ぎ落とした、ある意味で本質だけを残した色だと思うんです。真実を見極めるための姿勢とか、本質を見抜く目を持つといったニュアンスが、黒という言葉にはふさわしいんじゃないかな、と。これからは、いろいろなものに惑わされず、自分の軸をしっかり持って、黒のように生きる。飾らず、流されず、本質を見つめて生きていくことが求められるんじゃないでしょうか。私自身、黒という色が好きですし、特に若い世代には、ぜひ“黒のように生きる”という感覚を大事にしてほしいですね。そういった意味合いをのせて、新しい黒の日本語表現をつくるとしたら、僕は次のような言葉を考えます。」(丸田)

「“黒知識”という言葉、パッと聞くと少し怪しい感じがするかもしれません。悪に手を染めて暗黒街で生き延びているような…。しかし、実はこれには元ネタがあります。仏教の世界では、自分を正しい教えへと導いてくれる師匠のことを“善知識”と呼びます。これは“正しい知識そのもの”というよりむしろ“正しい知識へと導いてくれる人物”を指す言葉なんです。そこからヒントを得て、“黒知識”という言葉を考えてみました。情報操作やフェイクに惑わされがちな昨今において、そうした雑音を取り除いて、本当に信頼できる情報を届けてくれる『人』や『メディア』こそ、“黒知識”と呼べるのではないかと思います。少し迂回した発想なので、すぐに定着するかどうかは怪しいですが(笑)、いったん定着してしまえば、案外しっくりくるかもしれません。」(丸田)

今回のWONDERでは、黒という語がもつ表現の幅広さから、言語表現の背景にある歴史、そして近代における身近な装いや芸術表現などの文化から根付くイメージの多様化までをたどってきた。それらを踏まえ、日本語学の専門家・丸田先生は、未来に向かう「黒」の変化を見つめ、これから先の日本語表現のさらなる広がりについて語ってくれた。

情報が溢れるいまだからこそ、余計なものを削ぎ落とし、本質を見つめるような「黒」のような感覚が、言葉や価値観のこれからに、大切なヒントを与えてくれるかもしれない。

丸田 博之

京都先端科学大学人文学部特任教授。京都大学文学部卒業。同大学院博士後期課程修了。文学博士。専門は日本語学。室町時代に来日したキリシタン宣教師が残した日本語文献の研究を皮切りに、茶道、能楽、狂言など室町文化全般及び戦国時代史に研究を拡大。近年は語源学や漢字研究などの分野でテレビ出演並びに番組監修等担当。密かな『ARMANI』のファン。身近なところでは『ZARA』の「黒」も愛用している。1958年京都生まれ。