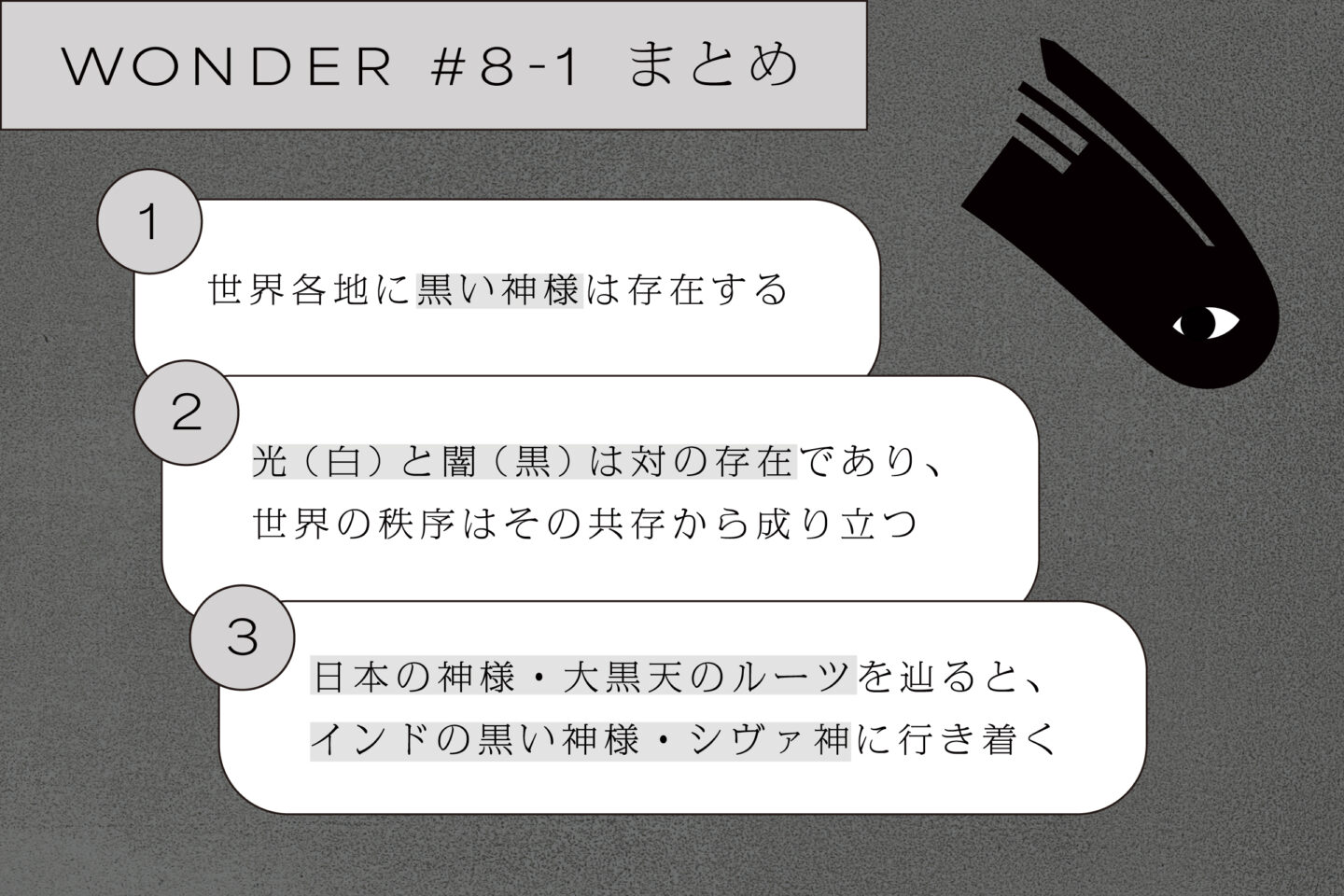

黒い神様って、いるの?|前編

「神様」と聞いて、どのような姿を思い浮かべるだろうか? 後光が差すような神々しい存在。白く輝く衣をまとい、天上から見守る存在。そんなイメージを抱く人は、少なくないはずだ。平和や幸福、あるいは豊穣を祈るとき、太陽、天空、火などと結び付けられてきた歴史からみても、「神様」は、人々の暮らしを照らし、命を支えるものと重ねられてきたと考えるのは自然なことだろう。一方で、世界にはさまざまな文化、土地に根付く信仰があるのも事実。だとすれば、祈りを捧げる対象も、そのときに想像する神様の姿もまた多種多様だと考えられる。そしてどこかには、「黒い神様」も存在するのではないだろうか。「黒」と「神」。一見離れているようにも思えるこの2つの要素が重なるところには、どのような物語や文化、価値観があるのだろうか。

WONDER第8回では、神話学を専門とされている平藤喜久子先生とともに、「黒」と「神」の関係を探る。神話学から黒にアプローチすることでみえてくる世界の成り立ちや、私たちが抱く根源的な感情のかたちとは?

神は多くの文化において「光」と結び付けられてきたが…

まず前提として言えるのは、おそらくみなさんの想像のとおり、神という存在は多くの文化で「光」と結びつけられてきた、ということです。人間は自分たちの姿や理想を神様に投影してきたところがあるので、それぞれの文化や地域によって神様の姿は本当にさまざまなんですけれど、それでも「光っている存在」というのは、神様を語るうえでとても大きなイメージとしてあると思います。

たとえば神話において、最高神を「太陽」の神としていることは多いんですね。「太陽」は人々の暮らしにとって不可欠なものであり、それがゆえに多くの文化で崇められてきました。日本の場合も、最高神とされるのは太陽の神・天照大神(あまてらすおおみかみ)であり、その姿は「光を放つもの」として語られます。

そういった「光」のイメージが、「白」という色とも結びついていって、「神様=白く輝いている存在」というイメージが広がっていく。もちろん光と結びつかないような神もさまざまいるのですが、特に「一番偉い神様」いわば「最高神」となると、光や太陽と結びついていることが多いのかなと思います。(平藤)

なるほど、「神は光と結びつく」というイメージは、世界各地の神話や信仰が太陽と最高神を結びつけるという事実からも、概ね偏った解釈ではなさそうだ。太陽や火、光といった生を支えるエネルギーと神が結びついてきた背景には、人間の願いや理想が投影されている。神が白く、輝いているというイメージも、そうした文化的な蓄積の中で育まれてきたのだろう。しかし平藤先生によると、「とはいえ、光だけでは成り立たない世界」があるという。神の姿を語るうえで、光の背後にある「闇」にもまた、目を向ける必要があるのだ。

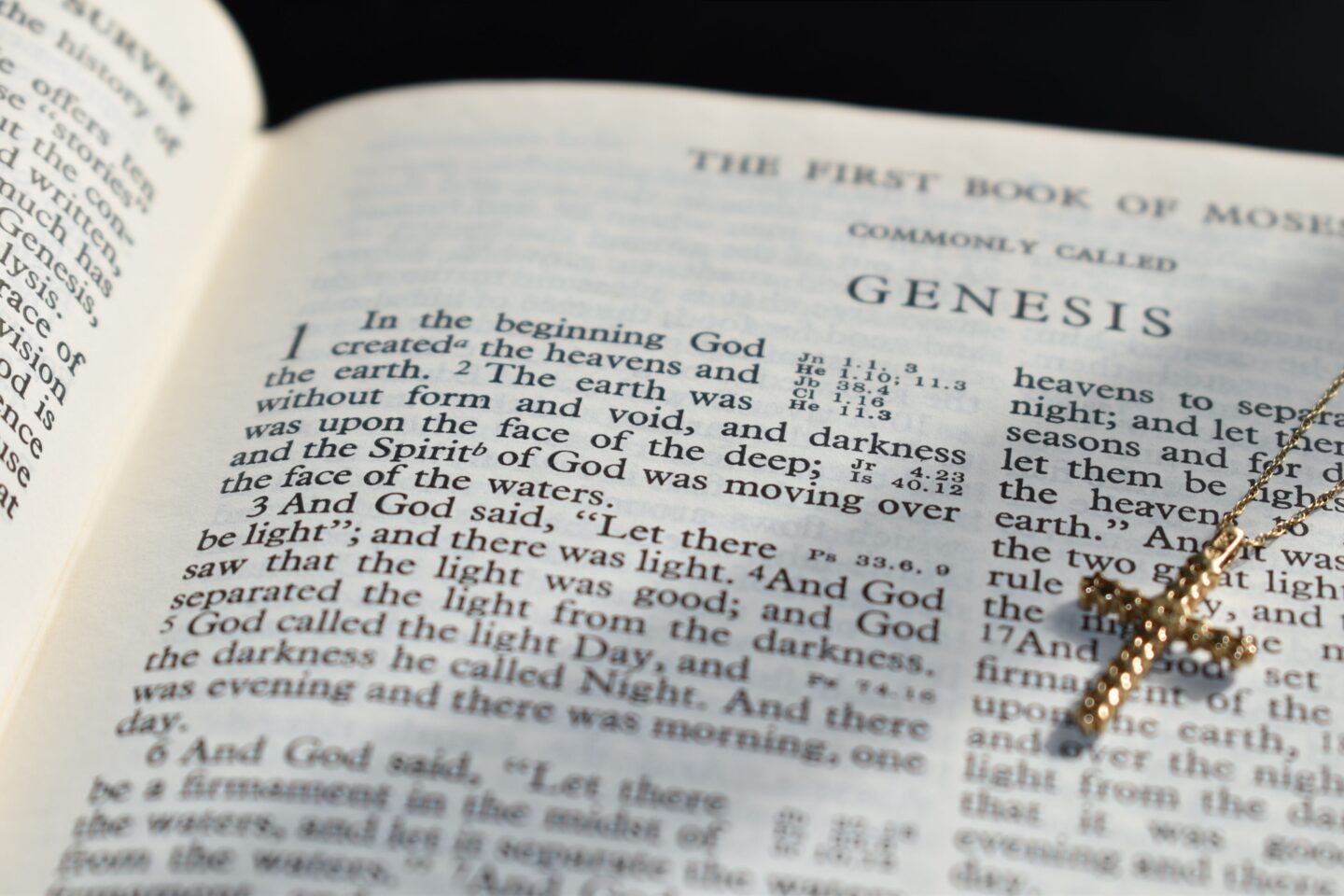

当たり前のことですが、光というのは、それだけで存在しているわけではないんですよね。闇があるなかで、はじめて光が見えてくる。つまり、光と闇は優劣ではなくて、両方あってこそ成立する関係なのです。

たとえば聖書『創世記』では、神が世界をつくるとき、「光と闇を分けた」とされています。日本の神話でも、闇のなかに火の神が生まれ、火によって世界を認識し、そして太陽の神が現れてくるという流れがあります。「暗い」、もしくは「よくわからない」状態に光が立ち上がってくるんです。ギリシャ神話でも、最初の状態は「カオス」。何があるのかもわからない未分化な世界から、闇が生まれ、そして光が現れる。つまり、多くの神話において、始まりは光も闇もまだない、何だかわからない、人間には想像もし得ないような状態が描かれているのです。

また、神話において、闇や黒という存在は「死」や「破壊」と結びつけられることも多いですが、実はそこには「再生」や「始まり」も含まれています。だから黒や闇は、ただおそれの対象や終焉を意味するだけではない、「可能性」を含んだ色や状態だと考えられるのではないでしょうか。(平藤)

「黒い神様」をイメージすると、死神など終わりの印象を抱くかもしれないが、それは一面的なとらえ方なのかもしれない。終わりの先にある、新たな循環の入口としての「黒」とは? さらに「神」と「黒」について、掘り下げていきたい。

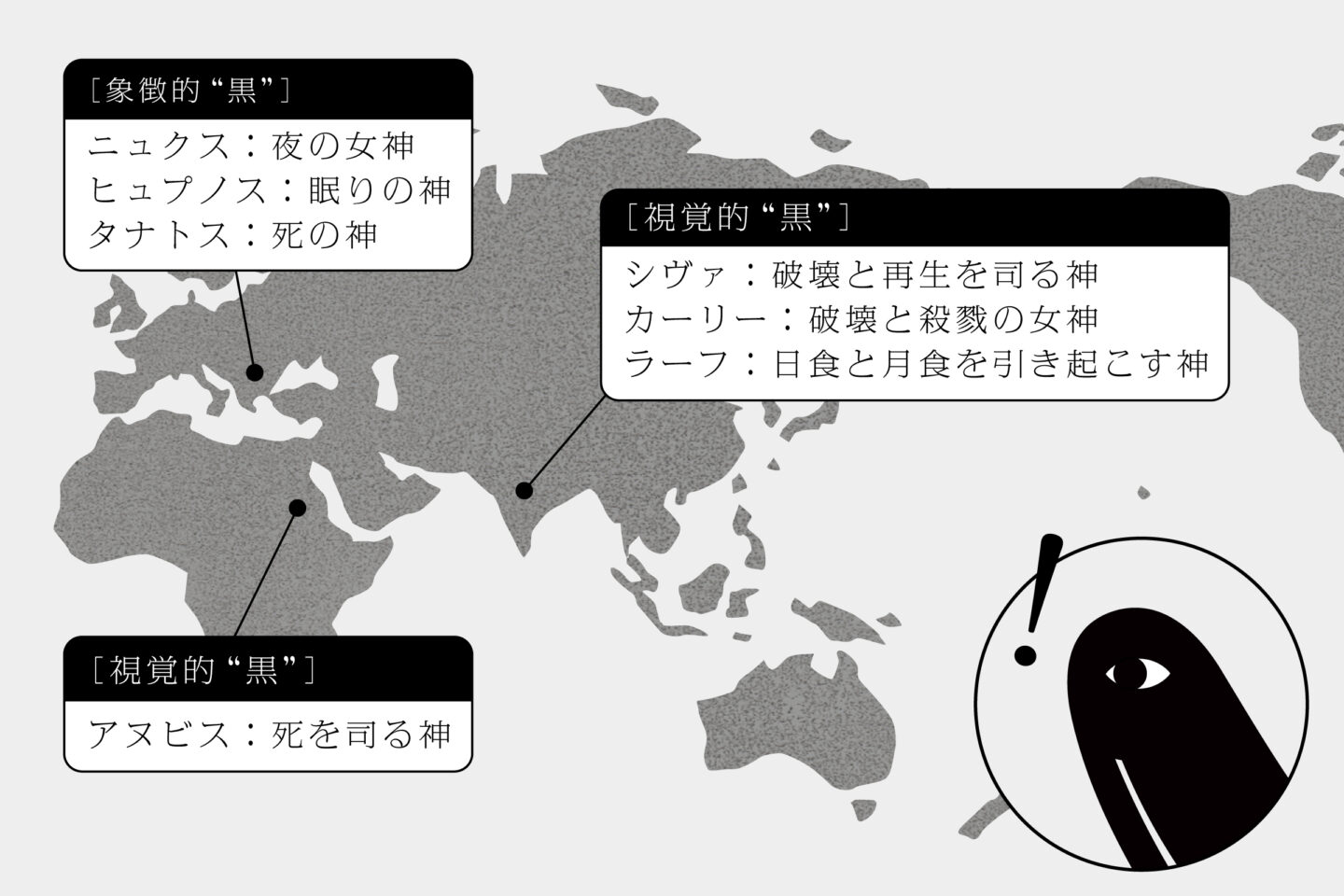

黒い神様は世界各地に存在する

さて。神様と黒の深みへと進む前に、あらためて、「黒い神様っているの?」という疑問に戻ってみたい。平藤先生によると、「黒をまとった神様」はたしかに世界各地に存在しているという。インドをはじめ、ギリシャ、エジプトなど、場所や文化が異なっても、黒という色に死や再生、夜や闇といった象徴を重ねた神々の姿が見られ、黒い姿かたちで描かれる神(=視覚的な“黒”)と、黒という性質や象徴性を帯びた神(=象徴的な“黒”)の2つに大きく分類できるのだという。

【黒い姿かたちで描かれる神(=視覚的な“黒”)】

◼︎シヴァ神(インド)

出自:ヒンドゥー教(三大神の一柱)(※1)

象徴:破壊と再生、時間、瞑想、変容

視覚的特徴:青黒い肌、第三の目を持つ、首に蛇、頭にガンジス川、トリシューラ(三叉槍)を持つ

役割:宇宙の破壊と再生を司り、瞑想や修行の守護神でもある。別名「マハーカーラ(大いなる/黒)」は時間と黒の象徴

◼︎カーリー神(インド)

出自:ヒンドゥー教(シヴァの配偶神、女神信仰の一柱)(※2)

象徴:死、破壊、母性、時間、力(シャクティ)

視覚的特徴:青黒い肌、怒りに満ちた顔、血を滴らせた舌、首に頭蓋骨の首飾り、手に武器と切断された頭

役割:悪を滅ぼす破壊神であり、同時に慈愛と母性をも内包する女神。死と再生を司る力を持つ

◼︎ラーフ神(インド)

出自:ヒンドゥー教(ナヴァグラハ=九曜神の一柱)(※3)

象徴:日食・月食、混乱、不吉、隠された力

視覚的特徴:暗い肌、体が切り離された半身(頭部のみ)、蛇のような姿、恐ろしい顔

役割:太陽や月を飲み込む存在として日食・月食を引き起こす神。ネガティブな力を持つが、カルマや精神的成長にも関わる

◼︎アヌビス(エジプト)

出自:古代エジプト神話

象徴:死、ミイラ作り、冥界への導き、保護

視覚的特徴:黒いジャッカルの頭部を持つ人間の身体、黒い肌

役割:死者の魂を冥界へと導く案内人であり、ミイラ化の守護者でもある。死後の世界で心臓を天秤で計る審判にも関わる

【黒という性質や象徴性を帯びた神(=象徴的な“黒”)】

◼︎ニュクス(ギリシャ)

出自:ギリシャ神話(原初神の一柱)(※4)

象徴:夜、闇、神秘、不可視の力

視覚的特徴:黒いヴェールをまとう女性として描かれることが多い。

役割:すべての存在に先立って生まれた原初の存在。夜そのものを体現し、眠りや死などの神々の母でもある。人智を超えた畏怖の対象

◼︎ヒュプノス(ギリシャ)

出自:ギリシャ神話(ニュクスの子)

象徴:眠り、安らぎ、無意識の世界

視覚的特徴:黒衣をまとい、有翼で描かれることが多い。時に睡蓮や角笛を持つ。

役割:人間や神に眠りをもたらす存在。眠りを通じて死や夢の世界への入口を開く、穏やかで静かな神

◼︎タナトス(ギリシャ)

出自:ギリシャ神話(ニュクスの子、ヒュプノスの双子)

象徴:死、終焉、運命としての死

視覚的特徴:黒衣をまとい、翼を持つ青年または骸骨に近い姿で描かれることもある。

役割:死を静かに迎えさせる神。残酷な死ではなく、寿命を終えた死を司る。死の不可避さと運命を象徴する存在

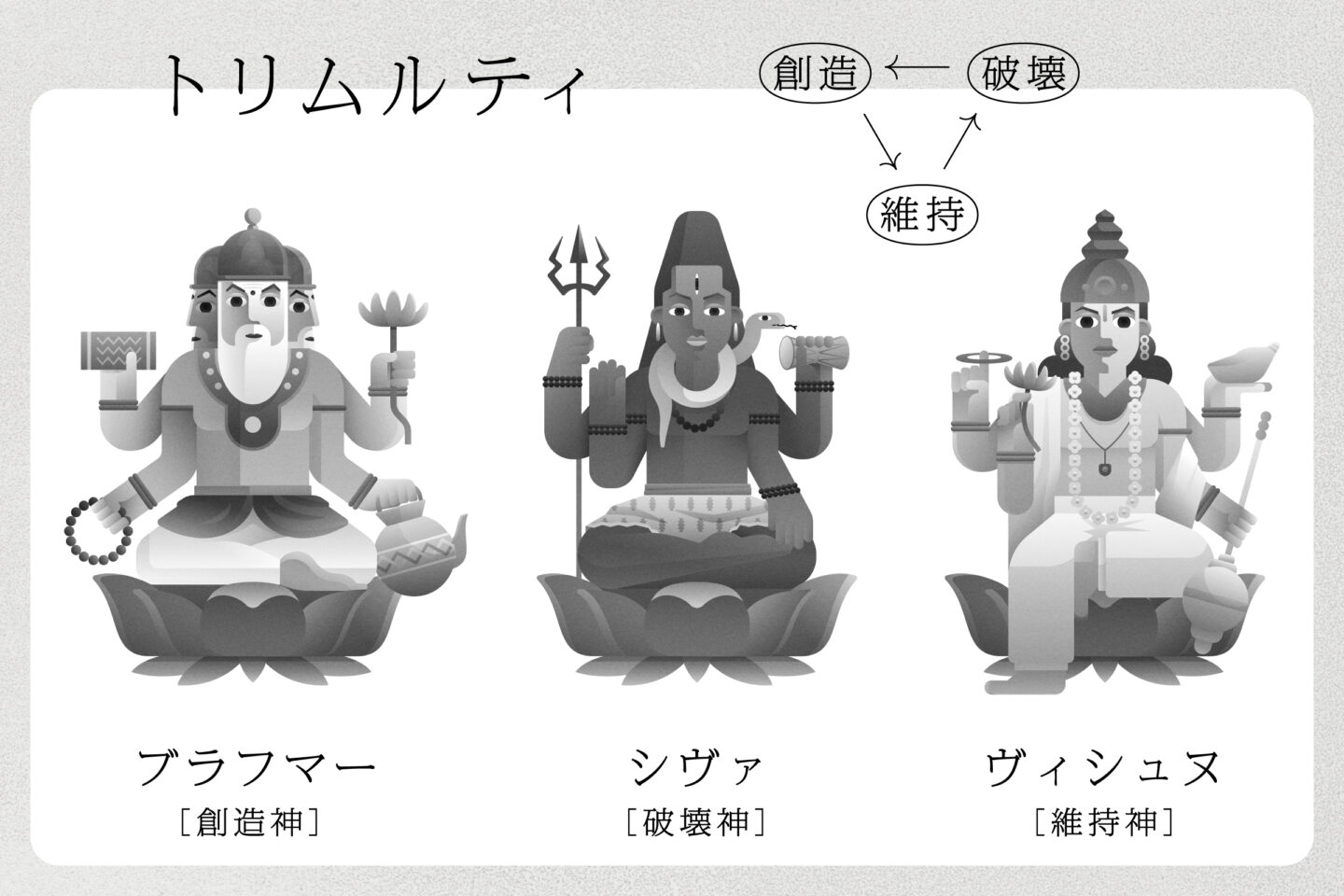

(※1)ヒンドゥー教の三大神:互いに連携し宇宙を維持する三神(シヴァ、ブラフマー、ヴィシュヌ)

(※2)女神信仰:女神を神格化し、崇拝する信仰

(※3)九曜神:インド占星術における9つの天体と、それを神格化した神々

(※4)原初神:世界の始まりに存在したとされる神々

※なお、たとえば「黒いマリア像」のように黒い姿をした信仰対象もあるが、それはあくまでも「偶像」。「神」ではないという点から、今回は対象外としている。平藤先生によれば、出身地である山形県鶴岡市の教会にも黒いマリア像があるというが、その像は南フランスにルーツを持つものであり、なぜ黒いのかについてははっきりとはわかっていない。素材の色や経年による変化、あるいは土着信仰の影響など、さまざまな理由が推測されるものの、たしかなことは言えないのだという

インドの黒い神様「シヴァ神」が持つ、日本との密接な繋がり

上記のとおり、世界各地に黒い神様は存在するが、「神格」として黒をまとい、破壊や再生に関わる存在として特に重要視されてきた、ヒンドゥー教のシヴァ神を例に、黒い神様について掘り下げてみたい。

まずシヴァ神が象徴するものは、その姿に注目してみると具体的に見えてくる。たとえば腰にまとっているのはヒョウ柄のような動物の毛皮で、これは命を終えたものを身にまとうことで、死と関わる存在であることを示している。また、全身に塗っている灰は、あらゆるものがいずれ灰に還るという考え方を反映したものだ。さらに、シヴァの身体が青黒く描かれるのは、神話のなかで毒を飲んだことが理由とされているからなのだという。

シヴァ神の身体や装いの特徴からは、命の「終わり」を象徴していることがうかがえるが、ヒンドゥー教で重要視されている三柱の神の存在、その関係性を知ると、シヴァ神が「終わり」だけを象徴するものではないのだろうと想像できる。世界を生み出すブラフマー、繁栄を維持するヴィシュヌ、そして破壊するシヴァの「トリムルティ(三神一体)」として、それぞれの役割を司ることで、宇宙の根源的なサイクルをなしている。シヴァの「終わり」は、同時にブラフマーの「新たな始まり」へとつながっているのだ。

さらに平藤先生によると、驚くべきことにこのシヴァ神は、日本の七福神の一人として私たちにも馴染みのある「大黒天」とも、大きなつながりがあるのだという。

シヴァ神ですが、実は「マハーカーラ」という別名を持っています。サンスクリット語で「マハ」は偉大な、「カーラ」は黒、あるいは時間を意味します。つまりマハーカーラとは、「偉大なる黒」や「偉大なる時」を表す名前で、これが日本でよく知られる「大黒天」の起源になっているのです。インドで仏教が生まれたとき、もともとのヒンドゥー教の神々はそのまま仏教の中に取り込まれていきます。仏教が新しく神様をつくったのではなく、もとの信仰から発展していったわけですね。そして仏教が中国に伝わった際、そうした神々も漢字で翻訳されていきます。このとき、マハーカーラは「大黒天」と訳され、仏教の守護神のひとつとして定着します。

仏教が中国に伝わると、インドの神々や経典もすべて漢字に翻訳されていきます。シヴァも、ビシュヌも、ブラフマーも、「仏教を守る神」として、中国で漢字に訳される際にすべて「〜天」と呼ばれるようになりました。たとえば、吉祥天、毘沙門天などがそれにあたり、大黒天もその一柱です。仏教においては、シヴァ神の別名であるマハーカーラが「大黒天」と訳され、守護神のひとりとして信仰されるようになります。そして日本に仏教が伝わった頃、「大国主(おおくにぬし)」という神様がすでにいて、音としての読みが「大黒」とも取れたため、大黒天と大国主が重ね合わされていったんです。いま私たちが「大黒様」と呼ぶあの神様は、袋をかつぎ、米俵に乗った福々しい姿で描かれることが多いですが、そこにはインドのシヴァ神と日本の大国主、両方の性質が融合されています。(平藤)

想像力が生んだ、もうひとつの「黒」

大黒天という存在をたどっていくと、日本にもともといた大国主命と、インドから伝来したシヴァ神、そしてそれらの間をつなぐ中国文化の影響が、長い時間をかけて重なり合い、やがてひとつの神格としてかたちづくられていったことが見えてくる。その背景には、音の偶然や信仰の柔軟さ、そして異なる文化を自由に組み合わせる、日本独自の想像力の豊かさがあったのではないかとも考えられる。

現在広く親しまれている、大黒天のふっくらとした姿や袋を持ったイメージは、そうした多層的な文化の影響を受けて生まれたものだ。「黒」を手がかりにルーツをたどってみることで、遠い異国の地で信仰されてきた神・シヴァ神の姿にまで行き着くという不思議が、なんとも興味深い。もちろん、大黒天の姿は、いわゆる「黒い神様」とは少し距離があるかもしれない。けれども、黒という性質や象徴性を内に帯びた、神格のひとつの現れとしてとらえることもできるだろう。

信仰は、ときにかたちを変え、意味を変えながら受け継がれていく。次回後編では、視覚的な「黒」をまとう神に加え、「黒」というイメージを象徴的に宿す神々についても、さらに世界各地の例に注目しながら紐解いていきたい。

___後編へ続く

平藤喜久子

学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程日本語日本文学専攻修了。博士(日本語日本文学)。専門宗教文化士。専門は神話学、宗教学。現在は國學院大學教授を務めるとともに、2025年4月からロンドン大学SOAS校で研究活動を行っている。日本神話を中心に他地域の神話との比較研究を行う。また、日本の神話、神々が研究やアートの分野でどのように取り扱われてきたのか、というテーマに取り組んでいる。趣味は神話の風景を探しながら写真撮影を行うこと。著書に『人間にとって神話とは何か』(NHK出版)、『神話の歩き方』(集英社)、『〈聖なるもの〉を撮る』(山川出版社)など。山形県生まれ。