黒い神様って、いるの?|後編

「神=光」というイメージは、多くの神話や宗教の中で広く語られてきた。その事実を理解しつつ、前編では、世界各地で生まれた信仰の原点を手がかりに、光の背後にある「闇=黒」にまで目を向けてみた。すると見えてきたのは、死や夜、混沌といった「おそれ」や「わからなさ」の対象ともなる黒が、時に神格のひとつとして崇められてきたという、もう一つの事実。象徴性として黒を宿す神もいれば、文化や地域によっては、黒そのものが神の身体にまとわれるかたちで視覚的に表現されることもある。

後編ではさらに視野を広げ、エジプトやギリシャの神話に登場する「黒い神様」たちに目を向けてみたい。アヌビスやニュクスをはじめとする神々の姿は、なぜ「黒」で描かれてきたのか。その姿からは、人類が闇に対して抱く根源的なイメージ、そして未知の対象に託してきた想像力のかたちが浮かび上がる。

エジプト、ギリシャに見る多様な「黒い神様」の存在

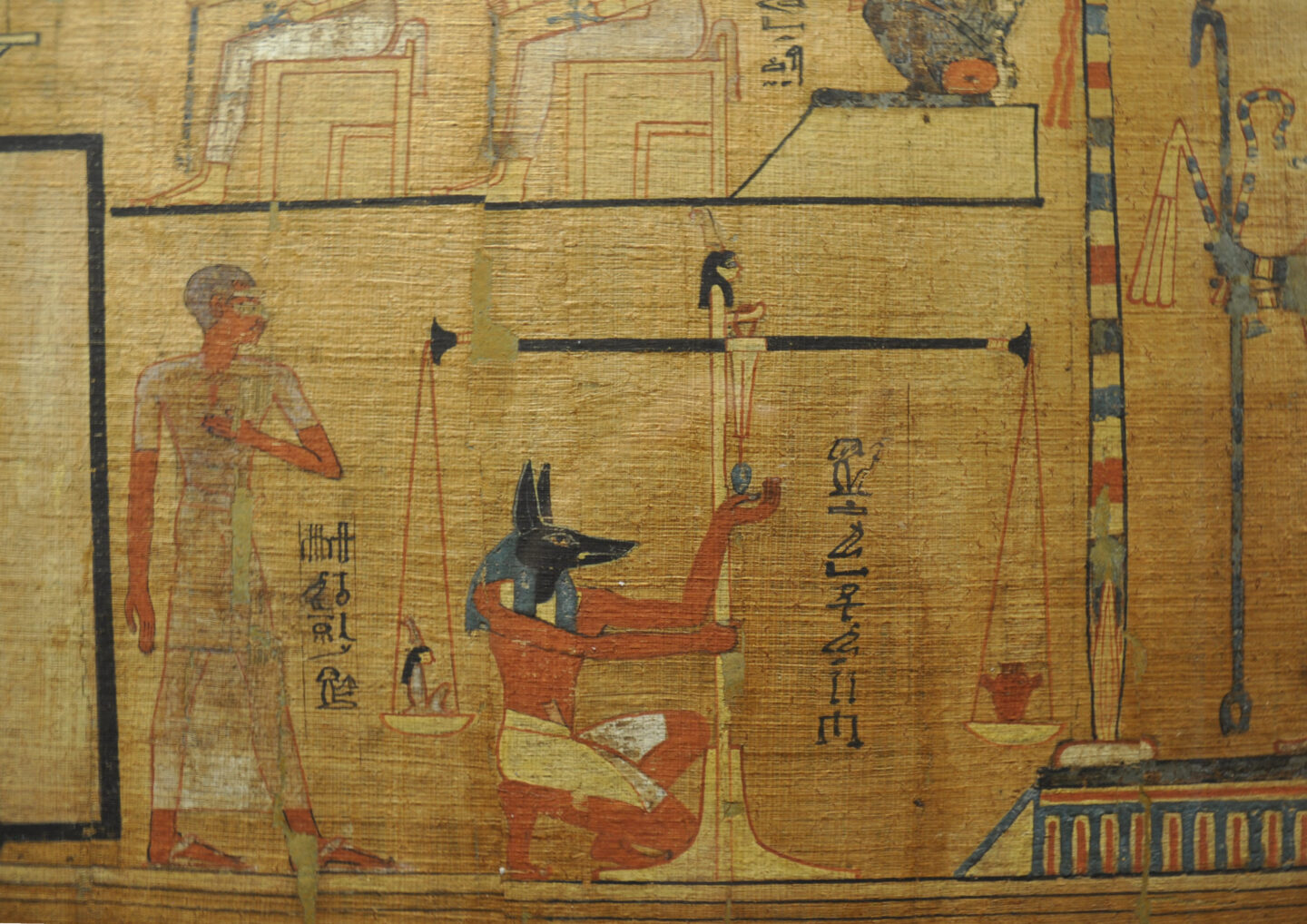

エジプト神話にアヌビスという神様がいるのですが、アヌビスはミイラ作りを司る神で、顔は黒いジャッカルで描かれます。この黒というのも、やはり「死」と結びついているんです。ただ、エジプト神話においての「死」にも、終わりだけではなく、また次の段階へ進む、つまり別のステージで新たに生きるという考え方があるんです。ミイラにするということは、肉体を整えて、次の世界で生きる準備をするということですからね。

つまりアヌビスの黒も、シヴァ神と同じように、単に死や不吉の色ではなくて、再生や始まりという意味合いも含んでいるのではないかと思います。死に関わる場面に立ち会う神様が黒をまとう姿はさまざまな宗教において多く見られるため、死と再生というのは表裏一体であるというとらえ方は、普遍的なものなのだろうと考えています。(平藤)

また、これまでのインドやエジプトの神々が、視覚的な特徴として黒をまとっている存在だとすると、ギリシャ神話に登場する神々は、もう少し象徴的な意味で「黒」を帯びています。たとえば、夜の女神・ニュクスという神様がいます。ニュクスは「夜」そのものを神格化した存在なんですが、ギリシャ神話のなかで「黒い姿で描かれている」と明言されているわけではありません。黒いベールをまとっている姿で描かれることが多くて、視覚的なイメージによって「夜」や「闇」といった象徴性が与えられています。

そしてニュクスの子どもに、眠りの神・ヒュプノスと死の神・タナトスという兄弟がいるのですが、彼らも同じように、直接「黒い」とされているわけではありません。やはり暗い色の衣をまとって描かれていたり、どこか陰の気配を感じさせる存在として表現されていることが多い。ヒュプノスは眠りをもたらす神様で、タナトスは死をもたらす神様。いずれも、光ではなく「闇」に関わる神様なのです。

つまり、ギリシャ神話で語られるニュクス、ヒュプノス、タナトスは、文字通り黒いわけではないけれども、黒に象徴される「夜」や「眠り」や「死」といった、人間が暗闇に感じる気配や感覚と結びついている存在だと考えられるのです。黒というのは、見えない、未分化な状態であると同時に、そこから何かが生まれてくる場でもありますね。

子どもが生まれるときも、暗いところから明るいところに出てきますし、宇宙も、ブラックホールのような観測できない闇のようなところから始まったのではないかという仮説が立てられています。そう考えると、こうした神々が象徴する「黒」というのは何かが始まろうとする前段階であり、可能性を秘めた闇でもあるんですね。(平藤)

さまざまな地で信仰される「黒い神様」。それらがまとう黒には、生命の循環とは切っても切り離せない根源的なエネルギーがあるのだろう。とはいえ、多くの生物にとって「黒」や「闇」は、やはり不吉やおそれのイメージと結びついているようにも思える。「黒い」と「神様」の掛け合わせに、どこか不一致感を覚えてしまうのは何故なのだろうか。平藤先生によると、その背景には、人類が古くから抱いてきた光と闇への本能的な感覚があるのかもしれないという。

闇へのおそれと信仰心の源

やはり「闇」というのは、人間にとって本質的に怖いものなんですよね。たとえば日本の神話には、太陽の神様である天照大神が天の岩戸(洞窟)に隠れてしまうというエピソードがあります。それによって世界は真っ暗闇に包まれ、その暗闇が続く間にさまざまな災いが起こり、混沌が広がっていくのです。つまり「光が消える」という出来事が、人間にとってはとても不安で、危機を感じさせるものだったということです。こうした神話は、昔の日食や火山の噴煙で空が暗くなってしまった自然現象とも関係があるのではないかとも言われています。光が突然消えることが、どれほど人を不安にさせたかということなんですよね。だからこそ、闇というものが不吉さや死と結びついていく。そう考えると、闇があるからこそ光をありがたく思う、という感覚にもつながっていくわけです。

また、もう少し現実的な視点で言えば、昔の人間にとって闇というのは、生きるうえで本当に危険な状況でした。たとえば夜、火もなく暮らしていた頃は、いつ獣に襲われるかわからないし、寒さに凍えることもあった。何があるか見えない、わからないという状態そのものが恐怖だったからこそ、朝が来ること、火があること、光が差すことは、それだけで命を守ってくれるものとして強くありがたく感じられていたのだと思います。(平藤)

さらに、私たちが「黒い」神様に抱く不一致感の根底にはもうひとつ、善と悪を対とする観念が関わっているのかもしれないと平藤先生は語る。

やはり善と悪、光と闇といった「二元論」的な考え方は、どこの文化にもあると思うんです。そうしたときに黒や闇というのは、光や善と対比されるかたちで「悪」の側に入れられてしまいやすく、多くの人がどこかで共有しているものかもしれません。

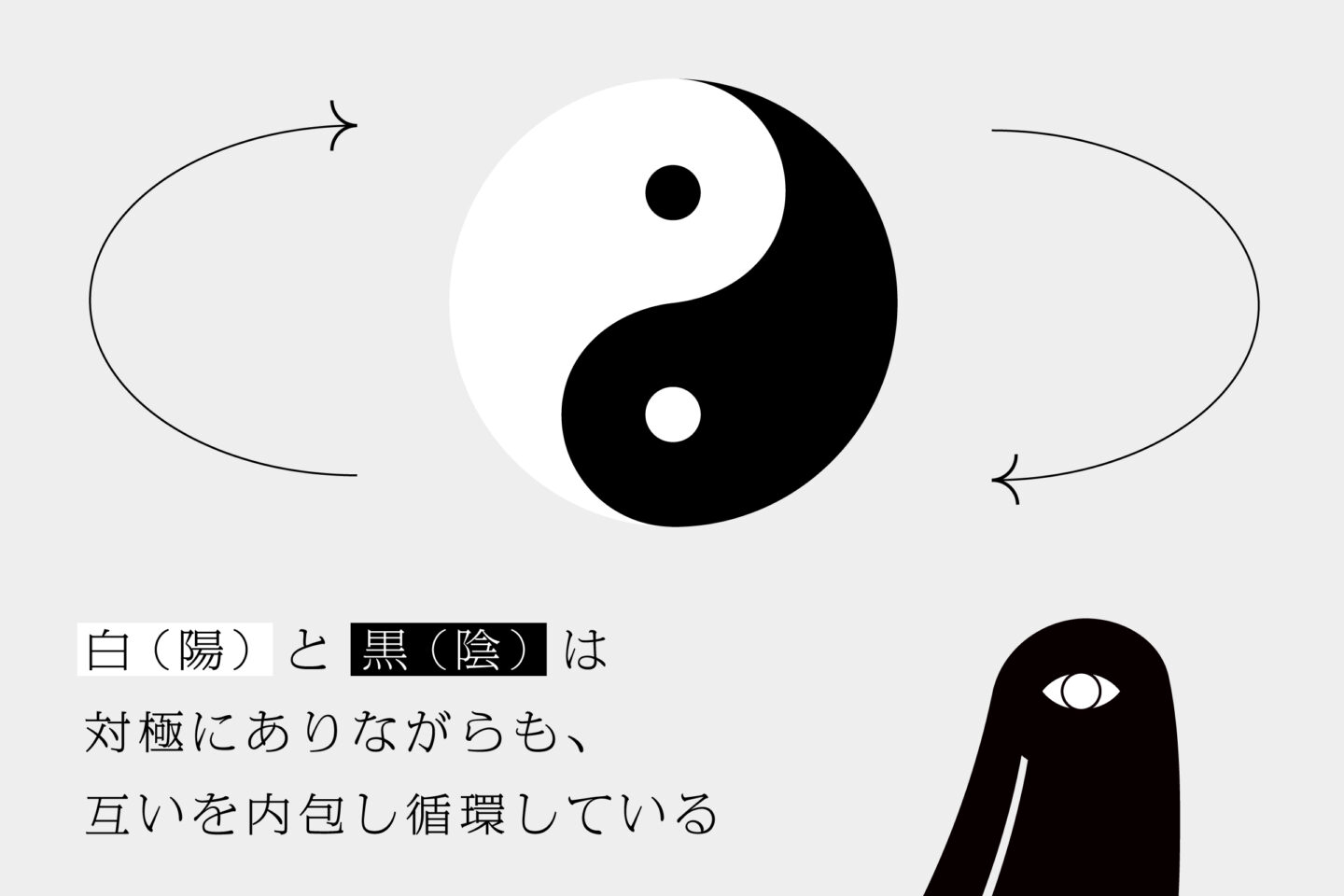

ただ、たとえば中国の陰陽思想に見られる「太極図」を見てみると、二元論を表しながらも、単純に二つの要素を対立させているわけではなく、陰と陽、黒と白が絶えず循環しながらバランスをとっているという考え方になっているんです。白と黒がぐるりと一つの円のなかに描かれていて、白のなかに黒い点があり、黒のなかに白い点がある。太極図は、黒い神様が生と死を同時に司る例とも重なる、非常に象徴的なイメージだと思います。

つまり善の中にも悪があるし、悪の中にも善があり両者は固定されたものではなく、状況によって移り変わる動的なものということです。こうした世界観は、実は東洋に限らず、ゾロアスター教など他の文化圏でも見られます。黒という色に対しても、単にネガティブなものとしてではなく、流動性のある象徴としてとらえる見方もあるんです。(平藤)

また、人間が「目に見えないもの」を意識し、そこに何かしらの存在を見出して敬うという感覚は、おそらく現生人類から持つようになったものだと思います。闇というものは人間にとって非常に身近で、かつ未知で、恐怖の対象でもあったわけです。だからこそ、「何かがいるのではないか」と感じる想像力が働いてもおかしくありません。

それから、死者を地中に埋葬するという行為にも、黒や闇、大地といったものとのつながりが見えてきます。地中、暗くて見えない場所に人を返すという行為は、一見すると終わりを表しているようにも思えますが、大地からは作物が育ち、新しい命がまた生まれてくる。つまり、死と再生がひとつながりになっているんですね。(平藤)

人は、世界の成り立ちを想像せずにはいられない

天照大神にまつわる神話や、光と闇、善と悪が対となりながらも循環するという考え方、そうした物語や想像は、いかにして生まれたのだろうか。まだ科学も体系的な知識もなかった時代、人は世界の成り立ちをどう描き出そうとしたのか。最後に、神話という物語が生まれてきた背景について、あらためて考えてみたい。

神話というのは、誰かが想像したにしては本当に出来すぎているなと思うことがあるのですが、やはり人間は、自分たちがどうしてここにいるのか、いまある世界がなぜこうなっているのかということを、知らずにはいられない存在なのだと思います。現代は科学がいろいろなことを説明してくれますが、そうではなかった時代には、昔話や神話がその役割を果たしていたわけですよね。だから人間というのは、古くからずっとそうした物語を信じ、語り継いできたのだと思います。

ただ、語り継がれていたことが実際に文字として記録されるかどうか、あるいはいつ書き残されたかというのは地域によって大きく異なります。たとえばギリシャでは紀元前7世紀ごろの物語が残っており、インドやメソポタミアにはそれよりもさらに古い記録が残っています。日本においても、縄文時代にも神話がすでに存在していたのではないか…と、私は考えていますが、どういうものだったのかは残っていません。

また、日本に限らず、多くの地域においてもともとあった古い神話や物語が、後に成立した宗教や文化によって「上書き」されてしまうこともあります。そのため、私たちが現在目にする神話の姿は、当初のものとは異なっている場合もあるのです。それでも神話や伝承は、人間の根源的な知的欲求に応えるものです。そしてそれらは、現代に生きる私たちにとっても、自らのルーツを想像し、探求したくなる力を呼び起こす存在であり続けているのだと思います。(平藤)

神々の「黒」に内包されるものとは

古くから人間は、目に見えない世界を想像し、物語として描き出すことで、自らの存在や世界の成り立ちを探ってきた。神話に登場する「黒い神様」たちは、そうした想像力の表れのひとつとして、時におそれの対象となり、時に再生や始まりの象徴ともなってきた。文化や地域によって異なるかたちをとりながらも、黒に託される何かは、人間の根源的な感性や想像力に深く根ざしている。

では、宗教や神話が生まれた時代とはまったく異なる現代において、私たちは黒や闇に、どんな感性や想像力を働かせるのだろうか。

「本来は光と闇の両方があってこそ、世界は動いていくのだと思います。現代では完全な暗闇を経験することがほとんどなく、闇をおそれるという感覚さえ忘れてしまっているようにも見えますが、光の側面が強すぎて、少しバランスが崩れかけているのではないかと思います」

現代において黒が担っている性質や、闇と光のバランスに意識を向けつつ、私たちなりの黒い神様をイメージしてみると……。かつて神の姿に重ねられた「黒」の奥行きをもう一歩深くたどる手掛かりにもなるのかもしれない。

平藤喜久子

学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程日本語日本文学専攻修了。博士(日本語日本文学)。専門宗教文化士。専門は神話学、宗教学。現在は國學院大學教授を務めるとともに、2025年4月からロンドン大学SOAS校で研究活動を行っている。日本神話を中心に他地域の神話との比較研究を行う。また、日本の神話、神々が研究やアートの分野でどのように取り扱われてきたのか、というテーマに取り組んでいる。趣味は神話の風景を探しながら写真撮影を行うこと。著書に『人間にとって神話とは何か』(NHK出版)、『神話の歩き方』(集英社)、『〈聖なるもの〉を撮る』(山川出版社)など。山形県生まれ。