墨ってなにからつくられてるの?|中編

前編で紹介したとおり、墨の主な原料は「煤(すす)」「膠(にかわ)」「香料」の3つ。しかし、それらをただ組み合わせるだけで、美しい黒を書き出す墨が生まれるわけではない。素材を生かし、墨に深みや強度を与えていくためには、長年の経験と感覚に裏打ちされた手仕事が必要とされる。

中編では、墨運堂で実際におこなわれている製墨の現場に足を運び、墨がかたちになっていく工程を見せてもらった。練る、型に入れる、縁を削る、彩色を施す。シンプルな工程ながら、どの場面にも、墨の美しさを追求する眼差しと、細部にまで心を配る丁寧な仕事があった。煤の黒が「表現を支える黒」へと変わっていく過程には、機械には置き換えられない技術が息づいている。

墨はどうやって造られている? —墨運堂の墨造り—

さらに細かく分けて説明することもできるが、全体像がつかみやすいよう、今回は墨造りの工程を大きく8つに整理して紹介したい。『黒の研究所』が実際に見学させていただいた「型入れ・型出し」「耳削り」「彩色」など、墨がかたちをもち、顔をもち、墨としての姿を備えていくまでの過程をたどっていく。

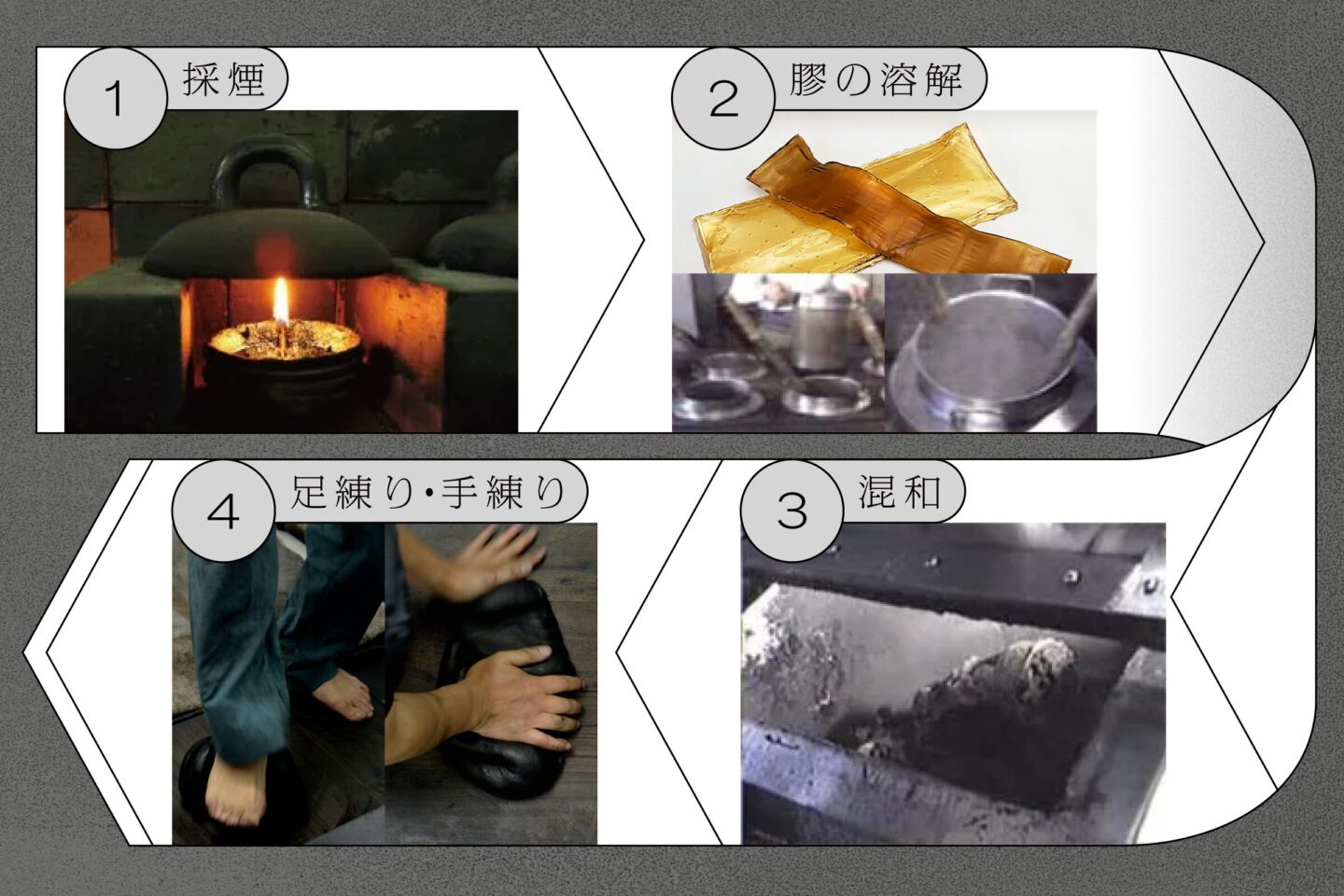

①採煙

墨の黒は、煙からはじまる。油煙の採煙は、植物油を燃やして立ちのぼる煙から煤(すす)を集める工程。い草を灯芯に、菜種油などの植物油を燃やし、煙を素焼の蓋に付着させて煤を採取する。採煙法には、土器式と自動採煙機の2種類があり、用途に応じて使い分けられている。墨に含まれる粒子の細かさは、採煙方法によって大きく左右される。

②膠の溶解

墨の骨格を成す膠の溶解は、墨の粘度や書き味を左右する重要な工程だ。膠は牛や水牛などの皮に含まれるコラーゲンを煮沸抽出して造られる動物性タンパク質で、墨用には真皮部分が使われる。水を加えて二重釜でじっくりと湯煎し、均一な液体状になった膠液が、後の混和工程で煤と結びつく。墨のかたちを支える見えない接着剤となっている。

③混和

墨の土台ができていく工程。かつて(明治末まで)は手足を使って煤と膠液を練り合わせていたが、現在は一般的に混和機を使用している。まず煤を入れて機械を回し、後から膠液を加えて均一に練り上げると、黒い餅のような生地ができあがる。

④足練り・手練り

黒に息を吹き込む、足と手の仕事。混和で練り上がった墨の玉を、松材のもみ板の上に広げ、手と足を使ってじっくりと揉み込む。温度が下がると墨が硬くなるため、板の下にはヒーターが入り、約35℃前後に保たれている。足練りの段階で膠の匂いを和らげるために香料を加え、香りごと練り込む。さらに手練りを重ね、木型に合わせて小分けし、墨の玉はようやく型入れの準備に入る。

⑤型入れ・型出し

かたちが生まれる、固形墨の第一歩。練り上げた墨を、空気が入らないよう丁寧に揉み込みながら木型に詰め、万力で15分ほどプレスする。型から取り出されたばかりの墨はまだ柔らかく、水分も多いため、箱に入れて乾燥を防ぎながら保管する。

⑥耳削り

墨の輪郭を整える。型出しされた墨は一日乾燥させたのち、表面のフチにできる「バリ」と呼ばれる余分な出っ張りを削り取る。バリは型の合わせ目にできる薄い突起で、耳削りは墨のかたちを整えるために欠かせない。刃物を使って一つひとつ手作業で削り、滑らかな輪郭を仕上げていく。

⑦乾燥

墨がようやく「硬さ」を得る。耳削りを終えた墨は、木灰を敷き詰めた箱に入れて乾燥させる。最初は湿度を多く含んだ灰を使い、徐々に乾いた灰へと入れ替えながら、1〜3ヶ月かけてじっくり水分を抜いていく。灰乾燥が終わると、今度は稲藁を編んだ縄に吊るし、さらに半年から1年かけて自然乾燥。ゆっくりと乾かすことで、ひび割れのない美しい墨へと育っていく。

⑧彩色

墨に表情を与える、最後の手仕事。乾燥を終えた墨に、金属粉や顔料粉を使って文字や図柄の部分に彩色を施す。細かな筆さばきと集中力が求められるこの作業は、いまも熟練の職人によって行われている。

固形墨の品質や美しさを支える、道具と仕事

墨造りの全工程のなかでも、品質を左右する重要な作業が「練り」だ。混和機で練ったあとの墨を、手と足を使って丁寧に揉み込むことで、煤と膠が均一に混ざり、空気を含まない滑らかで密度の高い状態に仕上がっていく。墨色の冴えやにじみの美しさは、この工程にかかっているといっても過言ではない。

型入れ職人の松田さんによれば「木目が美しく出ている墨は、それだけよく練れている証。練りがしっかりしているからこそ、墨が木型の木目の隙間まで入り込み、綺麗な模様として現れる」のだという。素材の状態は天候や湿度によって日々変わるため、手や足を通じてわずかな変化を感じ取り、その都度調整していく。練りの深度を見極める感覚もまた、職人の経験に支えられた技術なのだ。

墨のかたちを決めるのが「木型」と呼ばれる専用の型。墨運堂では、主に梨の木から造られた木型を使用している。梨の木は、木目が緻密で硬く、適度な吸水性を備えているため、墨の表面に繊細な模様を刻むのに最適な素材だ。

山から切り出された木は、製材所で加工されたのち、10年以上かけてじっくり乾燥。型として組まれた後は「型師」の手に渡り、さまざまな文字や図柄が彫刻されていく。墨の表面を美しく仕上げるためには、平面性を保ちつつ模様に立体感を与える必要があり、彫りの技法にも工夫が凝らされている。近年、型師の数は全国的にも減少しており、木型の制作技術もまた、貴重な職人技のひとつとなっている。

そして墨に「顔」を与える最後の工程が、彩色だ。金や赤の顔料を筆先にとり、文字や図柄のくぼみに丁寧に色をのせていく。すべて手作業で行われる彩色は、職人の集中力と手の感覚にかかっている。今回実際に作業の現場を見せてもらったが、ひと筆ごとに息を飲むような緊張感が漂っていた。

墨が新聞紙に包まれて運ばれてきて、1本ずつ取り出して色を入れていきます。色がはみ出さないように彩色部分周辺にうすく油分を塗ってから彩色をするんですけど、すぐに拭くと広がってしまうので、ちゃんと乾かしてから拭き取ります。1本ずつ、裏まで綺麗にね。最後は包装の工程に渡します。(彩色職人・坂本さん)

工程ごとに作業部屋が分かれ、職人が一人ずつ、墨と向き合う。「大人の塗り絵みたいな感じ」と笑いながらも、繊細な筆使いと的確な手さばきが、一つひとつの墨に顔を与えていく。墨は、ただ黒くあるだけでなく、彩色の工程によって、佇まいに品と華を帯び、完成に近づいていく。

「墨を完成させる」とは、どういうことか?

墨造りには「ここまでやれば完成」という明確なゴールがない。乾き具合や手ざわり、色の深さ、すべてを目や手で感じ取りながら、最終的な判断を下していく。とくに職人の手仕事が大きくものを言うのが、墨の練り具合。また原料である膠は日によって粘りが変わるため、一定の基準では判断できないのだという。

どれだけ機械で練っても、それだけでは良い墨にはなりません。特に、足で練る工程や、型入れ直前の練り具合は、職人の感覚に頼るしかない部分です。膠の状態も日によって変わるため、「何回練ればよい」という正解はなく、その都度、手の加減で調整する必要があるんですね。そうした繊細な見極めこそが、機械では決して再現できない職人の技なんです。(影林)

そうしていったんの完成を迎えるのだが、墨はその後も静かに変化を続ける。やや粘りを感じることがある製造直後の墨も、数年かけて膠が加水分解を起こすと、筆運びが軽やかになり、にじみに透明感が現れ、理想的な書き味を生むとされている。適度に膠が抜け、黒の深みが増した「古墨」が重宝されるのはそのためだ。

ただし、良質な古墨に育つには、適切な環境での保管が欠かせない。湿度の高い場所に置かれると、膠の分解が早まり、墨としての寿命を縮めてしまうこともある。すべての古墨が優れているとは限らないというのは、素材と環境の掛け合わせによって起こる変化の繊細さによる。墨はかたちになった瞬間から職人の手を離れ、環境とともに育っていくのだ。

子どもの頃から知っていた墨。しかしあらためて製墨の現場を訪れてみると、知らなかった墨の奥深さに驚嘆した。自然原料ならではの不均一さ、温度、湿度など環境の影響を受けやすい製法…それゆえに、いまだに広がる、墨がもたらす黒の表現力。

次回後編では、完成した墨がどのような表現を可能にするのかを探っていく。濃淡、にじみがもたらす多様な表情を通して、墨という素材によってひらかれる「黒」の奥行きと可能性を見つめてみたい。

影林清彦

奈良県生駒市出身。1977年、株式会社墨運堂に入社。営業部に配属後、札幌営業所所長、東京店営業課長、福岡営業所所長を歴任。2022年9月より、墨運堂敷地内にある『墨の資料館』および『がんこ一徹長屋』の館長を務める。1955年生まれ。